中国地方政府数字化服务能力发展报告(2024)

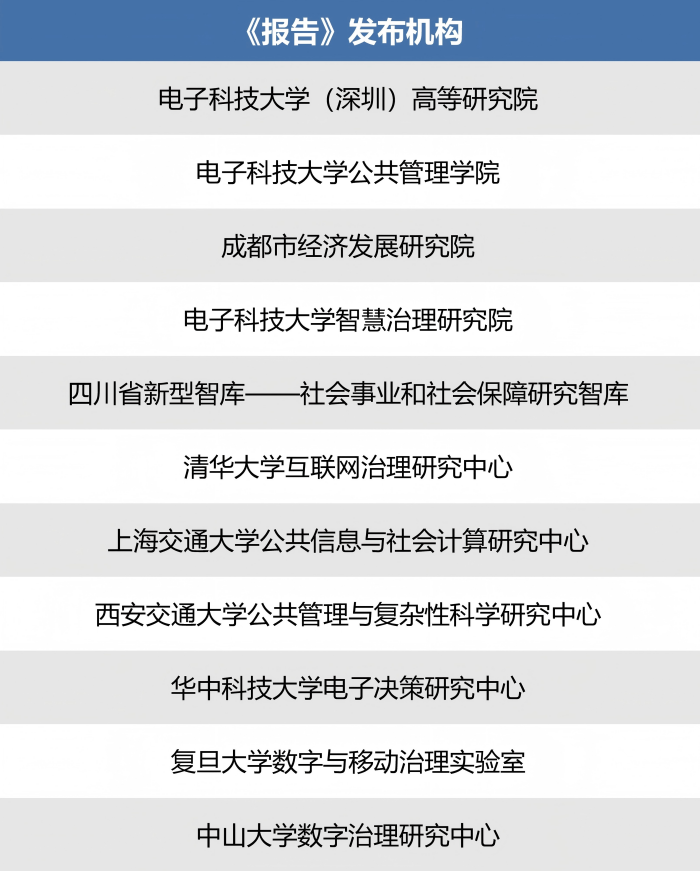

近日,数字政府蓝皮书《中国地方政府数字化服务能力发展报告(2024)》(以下简称《报告》)在“AI赋能数字公共治理研讨会暨系列数智成果发布会(2025)”上正式发布,该报告连续第六年以国家重点图书出版规划项目——社会科学文献出版社蓝皮书形式出版。

《报告》是电子科技大学(深圳)高等研究院和成都市经济发展研究院联合研究成果,2024年是将地方政府互联网服务能力评价体系迭代为地方政府数字化服务能力评价体系的第二年,报告以期持续从社会需求端感知视角,监测与评价政府数字化转型的内化进程和外化实效,反映数字政府时代与时俱进的履职能力建设,梳理和记录政府数字化服务能力建设和发展脉络,为全面推进政府治理体系和治理能力现代化提供研究和决策支持。

政府数字化服务能力是指政府主动顺应经济社会数字化转型趋势,以数据技术的广泛应用驱动政府治理理念转变、组织机制变革、治理流程优化,推进政府向整体供给服务、协同响应服务、高效智慧服务的新形态进化,进而将政府数字化履职的内在能力建设外化为社会公众可感知的泛在可及、智慧便捷、公平普惠数字化服务体系的综合能力。政府数字化服务能力建设的出发点和落脚点是满足人民美好生活向往,是构建数字化、智能化的政府运行新形态成效显现的关键支撑,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要体现。

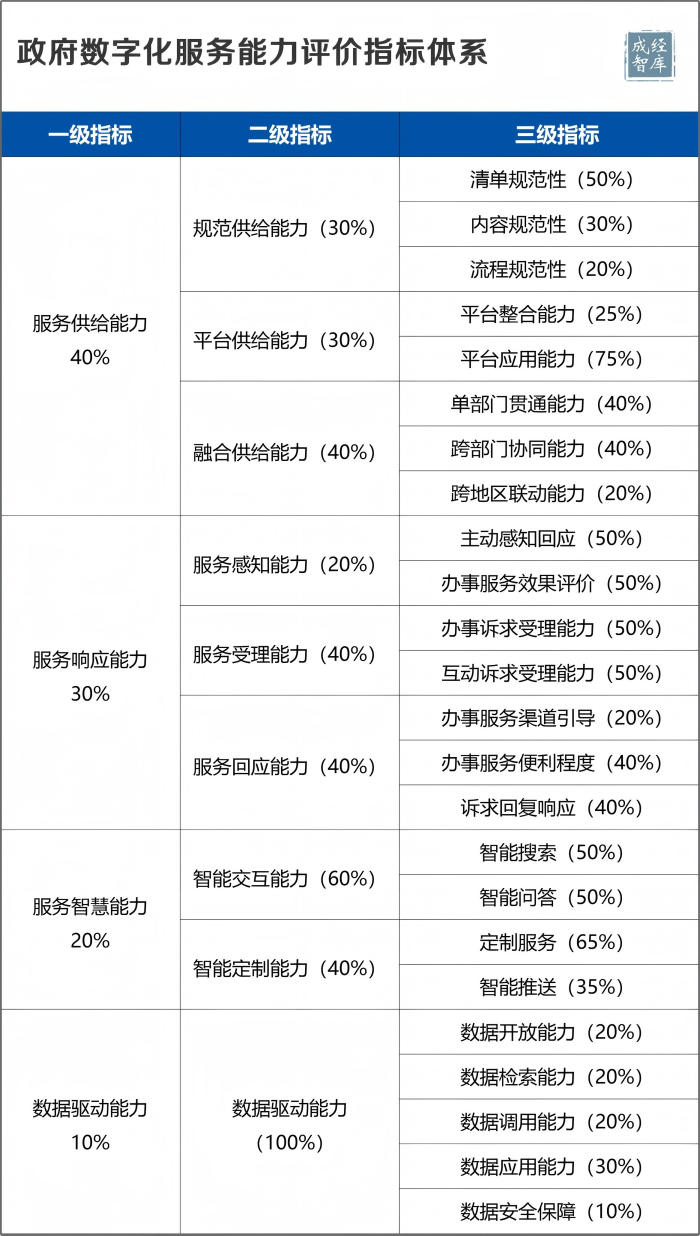

基于政府数字化服务能力的内涵,其核心内容是政府通过数字化转型,即通过组织进化与制度创新推进数字生态下整体政府高效协同履职能力提升,实现服务主动规范供给和基于公众服务需求的精准响应,以实现“智能化”“整体化”服务,从而打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系。因此,政府数字化服务能力从服务供给能力、服务响应能力和服务智慧能力三个评价维度和数字驱动能力观察评价维度,形成地方政府数字化服务能力评价体系。

《报告》评价指标体系设计为三级,包括3个一级评价指标,1个一级观察指标,9个二级指标和24个三级指标,具体设计如图表所示。

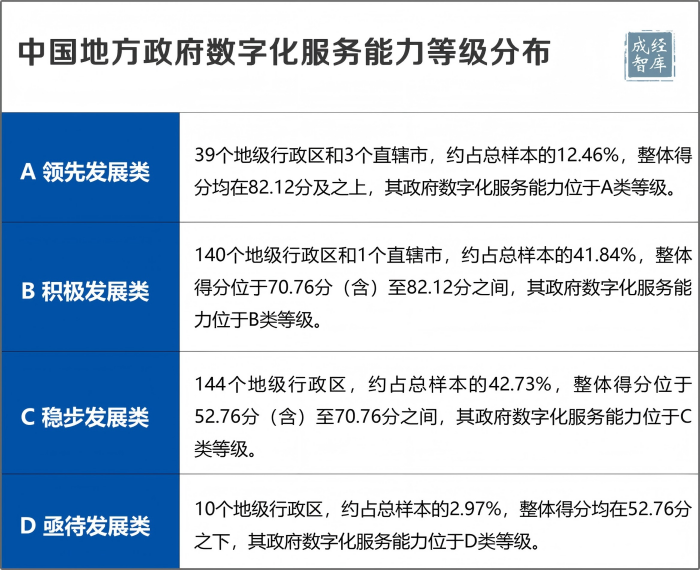

《报告》评价范围涉及337个地方政府,其中包含4个直辖市和333个地级行政区,满分是100分。以中国地方政府数字化服务能力的评价总分为基础进行差分计算,通过差分趋势将中国地方政府数字化服务能力的评价得分从高到低划分为领先发展、积极发展、稳步发展、亟待发展四种类型,分别对应A、B、C、D 四个等级。

《报告》进一步根据A、B、C三个等级内的地方政府数字化服务能力得分情况平均划分,即在每个等级内部分别形成三个级别,并根据相应得分对样本进行分类。

《报告》对中国地方政府数字化服务能力发展现状分析时,兼顾了延续与迭代的视角,通过与过去几年互联网服务能力评价表现的对比分析,持续关注政府数字化服务能力的外在价值发展变化;通过重点对新调整指标获取评价数据的关注与分析,以期研究发现政府数字化转型内核驱动的发展变化。主要研究发现如下:

(一)地方政府数字化服务能力整体发展态势持续向好

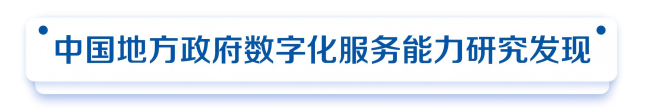

《报告》数据显示,中国地方政府数字化服务能力得分均值从68.71分上升为71.30分,呈现整体上升趋势。地方政府最高得分与最低得分差由2023年的44.08分上升为48.22分,先进地区的区域发展优势进一步显现。省级政府数字化服务能力得分均值在80分以上的从2023年1个省份(浙江省)上升为5个(浙江、江苏、广东、安徽、福建),其余大部分省份地方政府数字化服务能力得分都有不同程度的上升。各地方政府数字化服务能力高低与省级统筹建设成效呈现出高关联性,基于相对成熟全省统一标准规范、统一清单管理、统一身份认证、统一数据共享、统一应用管理等数字化共性应用集约建设,各地方政府推进数字化转型的数据基座支撑能力更强,在探索创新应用场景时能更快落地落实,流程优化程度更深、用户体验感知更好、取得实效更明显。

(二)服务供给能力以标准化促数字化整体趋于成熟

《报告》数据显示,地方政府服务供给能力均值得分率为78.27%,有330个地方政府得分率高于60%,在总数中占比达97.92%,各地方政府数字化服务供给能力建设整体趋于成熟。

一是规范供给能力整体渐趋于成熟。随着省级政务服务一体化平台集约化建设不断深入,各地方政府以规范化标准化推进服务规范供给的范畴边界与应用实效,并通过省际间的相互学习与经验借鉴,其规范性、覆盖度逐年提升,已经基本形成全国相对统一的规范性供给范式,对政府服务规范性供给起到了积极作用,缩小了地区间的差异,整体渐趋于成熟。

二是平台供给从整合迈向数据融合。平台供给能力不再局限于各类服务的简单整合,而是基于数据调用与共享实现真正意义上的跨平台服务。各省积极推进统一电子印章、统一电子证照等公共支撑系统建设,实现政务服务网和公共资源交易网等跨平台互认的城市比例有所提升,但应用范围与深度不足,地区间差异较明显,平台供给的数据融合支撑应用还有待进一步深化。

三是融合供给已经进入整体推进阶段。《报告》加大了对跨部门协同能力“高效办事一件事”评估范围及评估难度,虽然得分均值变化不大,但实际各地方政府“一件事”服务数量及服务质效有明显提升,在充分利用数据共享推动部门间集成服务方面作出了卓有成效的努力。从整体发展来看,政府服务融合供给已走过试点探索期,进入了全国整体推进的深入发展阶段。

(三)服务响应能力以平台化促数字化质效稳步提升

《报告》数据显示,地方政府服务响应能力的均值得分率为71.87%,与2023年相比,服务回应能力细分指标中诉求回复和诉求数据分析应用表现有所下滑,导致了总体均值得分一定程度上的下降。但同时,各地方政府政务服务的受理能力则相对稳定,各地方政府依托一体化政务服务平台,围绕流程“通不通”、服务“优不优”、体验“好不好”,不断推动政务服务流程优化与用户体验提升,以平台化促进数字化服务质效稳步提升。

一是服务感知加速由被动获取向主动感知转变。全国政务服务整体“好差评”工作做得较好,针对具体事项不满意解决已经相对比较成熟。但相较而言,仅有24.93%的地方政府在12345热线平台或政府信箱等在线平台上定期对一段时间的办理情况进行数据分析并形成图文并茂的报告予以发布,在一定程度上反映出各地方政府通过多种渠道汇集的多源多维数据进行深度挖掘、分析和研判,通过“解决一个诉求带动破解一类问题、优化一类服务”仍处于探索阶段。

二是诉求受理平台或数据逐步向省级平台集中。为提升诉求信息整合能力,建立健全统一的公众诉求信息采集平台、规范诉求采集机制成为各地方政府共同选择,并呈现向省级平台集中的趋势。例如,江苏省构建的12345热线“民声智慧听”全省平台、福建省构建的全省12345政务服务便民热线平台,推进诉求数据向省级平台的汇聚,在一定程度上为省级平台开展全省诉求数据与其他多维数据分析,优化省级一体化服务平台的服务效能提供了数据保障基础。

三是在数字生态下政府诉求回复质效有待提升。公众在线上提交诉求后,有三成以上的地方政府未能在承诺时限内回复问题,与2023年相比,政府诉求回应表现有较明显的下滑。在数字化生态下,如地方政府出现诉求回复不及时、表述不准确、内容答非所问等问题,极容易通过各类自媒体等渠道发酵从而引发舆情,影响政府公信力。在政民互动交流渠道已相对畅通的前提下,地方政府应当进一步注重诉求受理的流程规范、回应时限、不满意件处置等相关规定,给予公众明确预期,接受社会广泛监督,不断提高政府回应能力的规范化水平。

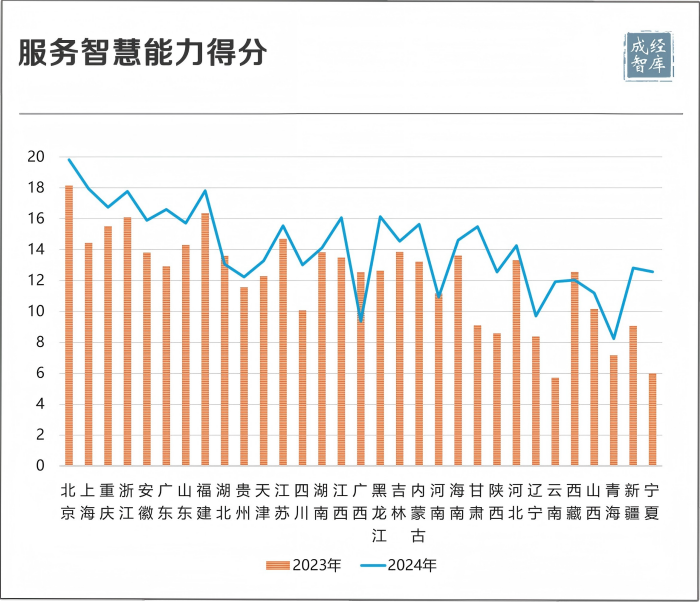

(四)服务智慧能力地区间差距缩小向更高标准迈进

《报告》数据显示,地方政府服务智慧能力的均值得分率为69.04%,相较上一年提升了9.94个百分点,多数地区在基础达标性建设上已趋成熟,各地方政府在数字化服务方面的投入和努力正在逐渐转化为实际成效,正稳步向更高标准迈进。

一是智能服务基本实现全覆盖,有待丰富应用场景。99.46%的地方政府通过一体化政务服务平台或政府网站都提供了智能搜索功能与人工智能问答功能,67.66%的地方政府开通了针对诉求服务的智能问答服务;46.59%的地方政府提供政策匹配、政策推送等智能服务功能。整体来说,各地方政府在完成智能搜索与智能问答的基础性建设之后,已经在探索将智能技术支撑能力应用于用户关注度最高与使用度最多的场景或领域,通过聚焦不同的服务应用范围不断迭代智慧服务的质效。

二是人工智能大模型政务应用仍处于起步发展阶段。随着大数据、机器学习、自然语言处理等新技术及人工智能大模型的不断突破,为人工智能技术进入政府治理领域提供了前提。从《报告》研究情况来看,智能问答服务虽然在多地铺开应用,但答复质量还有很大的提升空间。《报告》中“智能回答准确度”的得分率仅为35.61%,意味着大多数的地方政府的智能问答系统在处理复杂或专业性较强的问题时表现不佳,多数依然停留在关键词匹配的水平,引入人工智能大模型语义分析的能力偏低,在个性化服务和复杂问题处理方面仍处于起步阶段。

(五)数字驱动能力呈现两级分化创新示范作用明显

《报告》数据显示,地方政府数据驱动能力的均值得分率为46.24%,相较上一年40.40%略有上升。地方政府数据驱动能力整体呈现稳步增长的态势,但仍然呈现较为明显的两级分化特征,先进地区的创新示范作用明显。

一是地方政府公共数据开放呈现持续高速增长发展态势。《报告》显示,开通数据开放平台相较2023年新增了63个城市,只有23.44%的地方政府没有开通数据开放平台,大多分布在甘肃、陕西、宁夏、新疆、青海、西藏等经济欠发达的地区,显示出各地方政府对公共数据开发的重视程度不断增加并积极开展探索,呈现出持续高速增长的发展态势。

二是地方政府数据驱动能力发展水平两级分化态势仍然明显。从337个地方政府数字驱动能力的得分分布情况来看,得分率超过60%的地方政府占比45.70%;得分率在20%以下的地方政府占比39.17%,两极分化仍然十分明显。其中,浙江省域内地级行政区数据驱动能力得分的标准差为0.31分,所属杭州市、湖州市、台州市、丽水市、温州市等地级行政区均表现优异,呈现全省高质量均衡发展态势,在全国的创新示范作用明显。

三是地方政府在数据开放的应用和转化上还需加强。在337个城市中仅有42.73%的城市在数据开放平台上设置了数据应用栏目,65.63%的副省级/省会城市与84.38%的其他地级行政区开放的数据应用数量在10个以下,且只有一个其他地级行政区的应用数量超过100。从已有数据应用展示情况来看,数据开放应用成果以初级服务应用与创新方案为主,对数字经济、数字社会和数字治理的赋能作用有限。因此,地方政府需要注重发挥数据应用栏目的实际价值,激发数据应用成果创造活力,提高数据应用能力。

(一)标准化建设成为地方政府提升数字化服务能力的基础

近年来,各地方政府出台一系列标准规范清单及配套制度保障集约化平台的建成与运行,对政府服务规范供给与响应发挥了重要作用。目前,规范化标准化建设正逐步从地方各自探索向国家层面顶层设计、省级层面统筹管理、地方政府细化落实转变。围绕上下贯通的顶层设计、条块联动的流程再造、内外兼顾的绩效评价几个方面,构建规范化标准化建设从设计、执行到评价的系统性、全过程工作机制,实现适时优化调整与闭环运行,将是各地方政府提升数字化服务能力需要高度重视并狠抓落实的重要基础性工作。

(二)省级数据枢纽能力成为影响地方政府融合应用的关键

近年来,各地方政府围绕“一网通办”“高效办成一件事”等,依托政务服务一体化平台数据共享开展有效探索。同时,公共资源交易、融资信用服务、政务增值化服务、企业民生诉求等更多领域服务与数据向省级平台聚集,逐步从单一平台数据共享应用向纵向统筹集聚、多平台运行、跨领域交叉的数据融合应用发展。充分发挥省级平台数据枢纽作用,围绕跨平台的数据共享联动、跨层级的数据汇聚回流、跨领域的数据融合分析,促进政务数据高效自由流动及常态化多维数据分析,将是各地方政府构建整体性、协同性、回应型数字化服务体系的关键路径。

(三)数字驱动应用场景成为地方政府创新的主要发力方向

近年来,各地方政府积极探索服务创新模式,出现了一批惠企政策“免申即享”、群众诉求“未诉先办”、“无事不扰”综合监管、信用专用报告替代无违法违规证明等创新应用场景,在便利群众办事、优化营商环境等方面发挥了显著作用。各地方政府的创新从单一技术创新逐步向坚持用户导向、挖掘数据潜能、聚焦场景落实转变。在统一规范化标准化建设基础上,对接省级平台数据枢纽建立本级政府数据资源清单,坚持常态化数据多维分析,主动感知与研判企业和公众需求以形成各类数据应用场景,是各地方政府将政府数字化转型内在进程转化为公众感知外化成效的主要发力方向。并进一步将地方创新探索反哺顶层设计的优化迭代,推动全国政府数字化服务能力整体不断提升。

全书完整内容请阅《中国地方政府数字化服务能力发展报告(2024)》。