国内首条高压纯氢管道开工建设:从完善基础设施网络出发,看成都如何拓展氢能应用场景

作为战略性新兴产业,氢能已经成为国内各大城市竞相布局的“新赛道”,安全可靠的储运是实现氢能产业良好发展的基础,更是氢能规模化商用的关键。2025年4月,国内首条“氢进万家”科技示范工程城镇输氢管道在潍坊开工建设,设计输氢能力达3万吨/年,相比传统的车载运输,输氢成本节省80%以上,大幅降低潍坊市高新区各类用户的用氢成本,进一步提升氢能在城镇综合供能领域推广应用的能力。当前,成都正大力实施“六大工程”,加速推进“绿氢之都”建设,成都市经济发展研究院“先进能源产业研究员”基于“设施-节点-场景”发展逻辑,从完善氢能基础设施网络视角出发,看成都如何持续有效拓展氢能应用场景。

氢制取环节,需求引领全球氢能产能持续增长,技术革新带动制氢成本逐步降低。受全球氢能需求快速上升引领,2021-2024年,全球氢能产量实现了110万吨的增长,2024年我国氢能全年生产消费规模超3650万吨,位列世界第1,氢能产业迈入快速发展轨道,预计到2030年,全球氢气年产量将超过2亿吨,到2050年超5亿吨。伴随电解槽技术、氢电耦合技术等制氢技术的不断迭代(兆瓦级PEM电解槽)以及绿电成本的持续走低,大规模制氢效率将不断突破、成本将持续降低,据测算,到2050年我国绿氢成本将从40元/kg降至10元/kg,结合其不存在碳排放的优势,将有望匹敌汽油、柴油等化石能源价格,从而在经济社会各领域中实现对后者的全面替代。

氢储运环节,高效储氢、运氢技术方案落地落实,为氢能大规模商业化应用奠定基础。与低温液氢、有机液态等储存技术相比,高压气态储氢拥有技术难度低、初始投资成本低等优势,是目前工业中使用最普遍、最直接的储运方式,也是我国车载储氢及加氢站的主流储氢方式(市占率67%)。与之相对应,“长管拖车为主,结合集装格小范围补充”为我国大规模高压气态储氢主要的运输方案,2024年我国长管拖车规模达3.6亿美元,远高于欧洲(2.4亿美元)、北美(1.6亿美元)。综合考量安全、效率、成本等制约氢能规模化商业应用的主要瓶颈问题,“长距离管道+短距离长管拖车”的运输模式仍将是当前及未来一段时间大规模储氢、运氢的主要解决方案。

当前,高压氢气管道输送技术成熟,我国已建成中国石化“济源-洛阳全长25千米输氢管道”“巴陵-长岭全长42千米输氢管道”等纯氢管道,但由于我国氢气管道网发展相对较晚,输氢管道总长(100km)与美国(2700km)、欧洲(1770km)仍有一定差距。基于我国现有天然气管网基础,通过管网改造进行掺氢输送性价比较高并已得到实践检验,新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市库车门站天然气掺氢示范工程、内蒙古包头市固阳-白云鄂博掺氢输气管道工程等项目均已顺利投产。综上,基于目前储氢、运氢大规模商业化应用的可行方案,加快以输氢管道、加氢站为代表的氢能基础设施建设仍是提升氢能利用效率的关注重点。

中国石化巴陵-长岭氢气输送管线

氢能应用环节,氢能应用技术正在从单一领域向多元领域扩展,试点示范项目呈现“多点开花”态势。国际来看,发达国家和地区结合各自产业基础和技术优势,正加快推动氢能在交通、工业、建筑等领域的多元化应用。如,经过40多年积累,美国氢能产业已从专业化应用过渡到商业化应用,除在交通领域动力装置中应用燃料电池外,以氢气/天然气混合物为燃料的大型涡轮机也已进入商业化运营阶段。欧洲已经有一些电力公司和发电厂开始采用氢电耦合技术¹,利用氢储存可再生能源电力,并在需要时释放出来,以提高电力系统的灵活性和稳定性;与此同时,一些住宅和商业建筑开始使用燃料电池或混合供暖系统,以提高建筑物的节能性和舒适度。

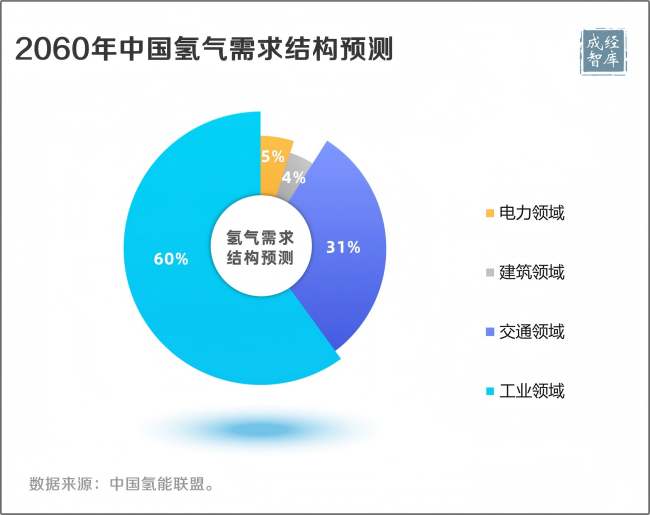

国内来看,得益于氢能应用技术的快速发展和重大试点示范工程的建设,我国氢能应用同样呈现从单一交通领域向能源、冶金等领域加速拓展的态势。交通领域,截至2024年,全国燃料电池汽车推广量约2.47万辆,广东示范城市群²通过“高速费减免+氢气限价”政策推动物流重卡商业化。工业领域,宝武集团氢冶金示范线减少碳排放50%,绿氢合成氨技术使传统化工脱碳成为可能。此外,更前沿的氢能应用探索已延伸至航天、船舶等场景。据预测,到2060年工业领域和交通领域氢气使用量占比分别为60%和31%,电力领域和建筑领域占比分别为5%和4%,积极推动建筑、发电等领域的氢能应用依然任重道远。

近年来,成都市紧紧围绕省委赋予打造“绿氢之都”的责任使命,积极抢占新赛道,形成新质生产力,加快推进氢能产业高质量发展。

一是产业发展初具规模。成都已聚集东方氢能、厚普股份、中材科技、荣创新能等100余户氢能关联企业,四川大学、电子科技大学、西南交通大学、清华四川能源互联网研究院、大连理工大学成都研究院等10余个高校院所,拥有氢燃料电池系统、电解槽、氢阀门等30余个氢能关键产品,2023年成都市氢能全产业链实现产值130亿元,同比增长10%。

东方氢能产业园效果图

二是产业链条较为完整。成都聚力推进产业强链补链延链,初步形成了“制-储-运-加-用”较为完整的产业链条,构建了以郫都区、龙泉驿区、彭州市、新都区为核心的发展格局。

三是关键装备优势突出。成都在储氢装备、加氢设备、天然气制氢装置等领域居全国优势地位,如厚普股份加氢设备市场占有率20%,全国排名第3;中材科技成功开发70兆帕车用压缩氢气气瓶,储氢气瓶市场占有率全国排名第1;亚联氢能自主研制天然气制氢装置,制氢能力突破3万标方/小时,市场占有率15%,全国排名第5。

四是示范试点有序推进。成都已聚集一汽丰田、成都客车、重汽王牌等7户氢车生产企业,且具备氢能公交、中重型卡车、物流车等多种车型生产能力,截至2024年5月,已累计生产689辆氢车,建成加氢站5座,建成投运1860吨/年碱性电解水制氢工厂,试点建设首个非化工园区制氢加氢一体站,签约落地国内最大制氢储氢发电商业应用项目。

基于成都氢能产业发展现状,结合氢能产业技术趋势和先发地区创新做法,成都可以考虑从打通管道、完善设施、搭建场景、强化保障等方面持续发力,依托应用场景畅通产业全链条、增强产业竞争力。

(1)建强输氢通道,打通“氢进万家”主动脉

一是搭建氢能管道骨干运输网络。依托龙头企业及西南石油大学、清华能源互联网研究院等科研院所,结合现有天然气、合成气管网资源,前瞻部署跨区域氢能输送网络,积极推进掺氢天然气管道改造、纯氢管道建设等试点示范项目。

二是提升氢能车载长途运输能力。瞄准长距离氢能运输,强化大功率重卡车用燃料电池发电系统研制,探索“液氢+大功率燃料电池”的迭代研发与创新应用,加快部署成都市本级运用氢燃料电池卡车开展中远距离安全运氢试点路线。积极推广应用30兆帕氢气运输管束车辆,同步优化氢能装置及加氢站等相关配套,提升单车单次气态氢能储运能力及效率。

(2)完善用氢设施,建构“氢风徐来”微节点

一是适度超前布局加氢站。依托龙头企业,充分发挥成都储氢设备、加氢设备等研制优势,因地制宜利用现有加油加气站场地设施,探索在成都市内、成渝地区双城经济圈内改扩建大容量加氢站以及制氢、储氢和加氢一体化的加氢站,更好满足规模化乘用车和长途重载车辆用氢需求。

二是探索布局氢电耦合设施。依托成都市“3+22”制造业产业园区,推广应用高效兆瓦级质子交换膜燃料电池、百千瓦级固体氧化物燃料电池等发电/热电联供系统,加快建设氢燃料电池发电站和储能配套设施。依托近零碳排放社区建设,选择基础较好、条件适宜的社区,探索家庭分布式氢能发电系统,为试点氢燃料电池供电奠定基础。

(3)拓展应用场景,丰富“氢力而为”试验场

一是突出零碳赋能,加快氢能在工业领域应用。瞄准国家开展零碳园区建设契机,鼓励“3+22”制造业产业园区依托工业龙头企业,探索建设氢电融合的工业绿色微电网,加快部署离网制氢、新氢动力固态储氢、绿氢制储输用一体化等工业领域应用重点项目,努力打造“绿电+绿氢”氢电耦合零碳园区,实现园区能源绿色高效替代。

二是强化示范推广,拓展氢能在交通领域应用。借助世运会、公园城市论坛等重大赛事、重大展会举办契机,拓展氢燃料电池汽车在长途物流、城建运输、接驳转运、环卫服务等领域的商业化、产业化应用场景,持续推进氢燃料电池城市公交、出租车、网约车等乘用车示范应用。发挥低空经济、航空航天等产业基础和场景优势,积极探索氢能在无人机、航空航天等领域的示范应用。

氢燃料公交车

三是立足供能替代,探索氢能在生活领域应用。积极开展固体氧化物燃料电池分布式混合发电系统在民用住宅等领域试点应用,探索氢户储大规模商用可行性,为零碳/无碳住宅提供氢能源方案。

(4)完善政策体制,夯实“多域应用”强支撑

一是加大宏观政策供给。在成都市“十五五”能源相关规划中加强规划引领,依托成都经济技术开发区、成都国际铁路港经济技术开发区、四川成都新都高新技术产业园区等产业园区,推动氢能项目和产业科学布局,推进氢能“制-储-运-加-用”全链条协调发展。

二是探索弹性管理模式。遵守上位相关规定要求,探索可再生能源耦合制氢项目可不进化工园区,按照与化工外的其他行业生产装置配套建设的项目进行管理,加氢站(含制氢加氢一体站)由燃气主管部门负责牵头会同相关部门管理。

三是健全安全监管机制。对标国际及国内领先地区,加强氢能产业计量、检验检测等方面制度建设,适度前瞻部署氢能及相关产业链条风险防范及监管制度,强化对氢能“制-储-运-加-用”中的重大安全风险的精准预防和管控。

文中图片来源:成都日报、“中国石化”公众号。

文中数据来源:中国氢能联盟、国际能源署(IEA)、前瞻产业研究院、《中国氢能发展报告(2025)》、《2024中国氢能产业发展报告》、东吴证券《氢能系列研究二:产业链经济性测算与降本展望》、《2025-2030年中国氢能储运行业竞争格局与投资价值研究咨询报告》、《2025-2031年中国氢气长管拖车行业全景调研及投资方向研究报告》、“成都发布”公众号《人民日报聚焦:成都竞速“氢”赛道|央媒看成都》、四川日报《“氢”风吹“绿”万亿大市场 四川如何练氢功》、“成都经信”公众号《圈链融合!成都氢能产业布局加速成链》。

文中注释说明:

1. 氢电耦合是指氢能和电能通过转化和协同实现能源高效生产、储存、转化和应用的方式。

2. 财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于启动燃料电池汽车示范应用的通知》,原则同意广东、北京、上海作为全国首批启动燃料电池汽车示范应用的示范城市群。其中,广东燃料电池汽车示范应用城市群发展重点是建设氢能产业创新走廊,推进电堆、膜电极、双极板等八大关键零部件研发应用。