跨越关税“迷雾”:成都生物医药如何主动应变?

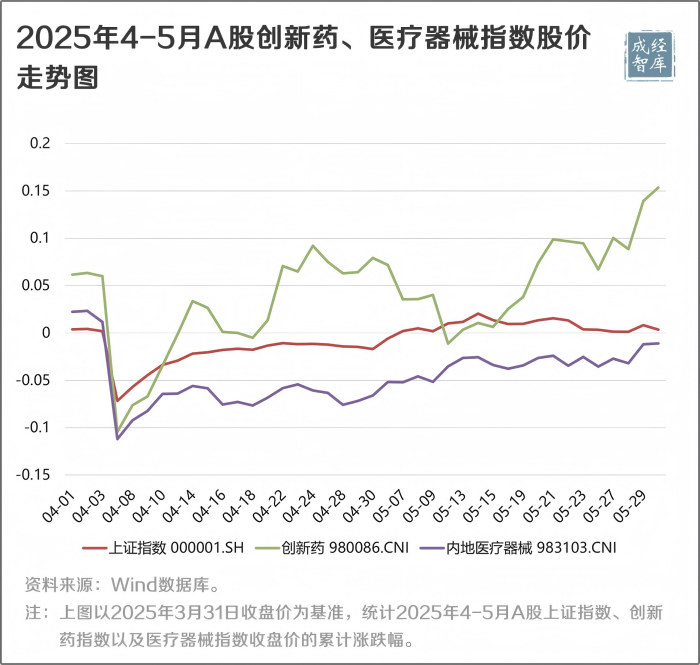

2025年4月至今,中美医药关税博弈持续波动,4月2日美国宣布对中国输美商品征收34%“对等关税”,4月11日中美相互加征125%高额关税后引发全球市场震荡,尽管5月12日《中美日内瓦经贸会谈联合声明》释放缓和信号,关税紧张局势阶段性趋缓,但深层次技术封锁风险未消弭,供应链区域化进程仍在加速。国内医药行业还面临高端设备技术升级受阻、FDA及国际合规成本飙升、产业链低附加值环节价值被动削弱等因素影响,且压力已全面渗透至研发、生产、交易、融资等核心环节。

在此复杂变局下,成都生物医药亟须在不确定性中找确定性,主动跨越关税迷雾,应变破局。成都生物医药如何破冰?成都市经济发展研究院“生物医药产业研究员”解析药品关税影响并提出建议。

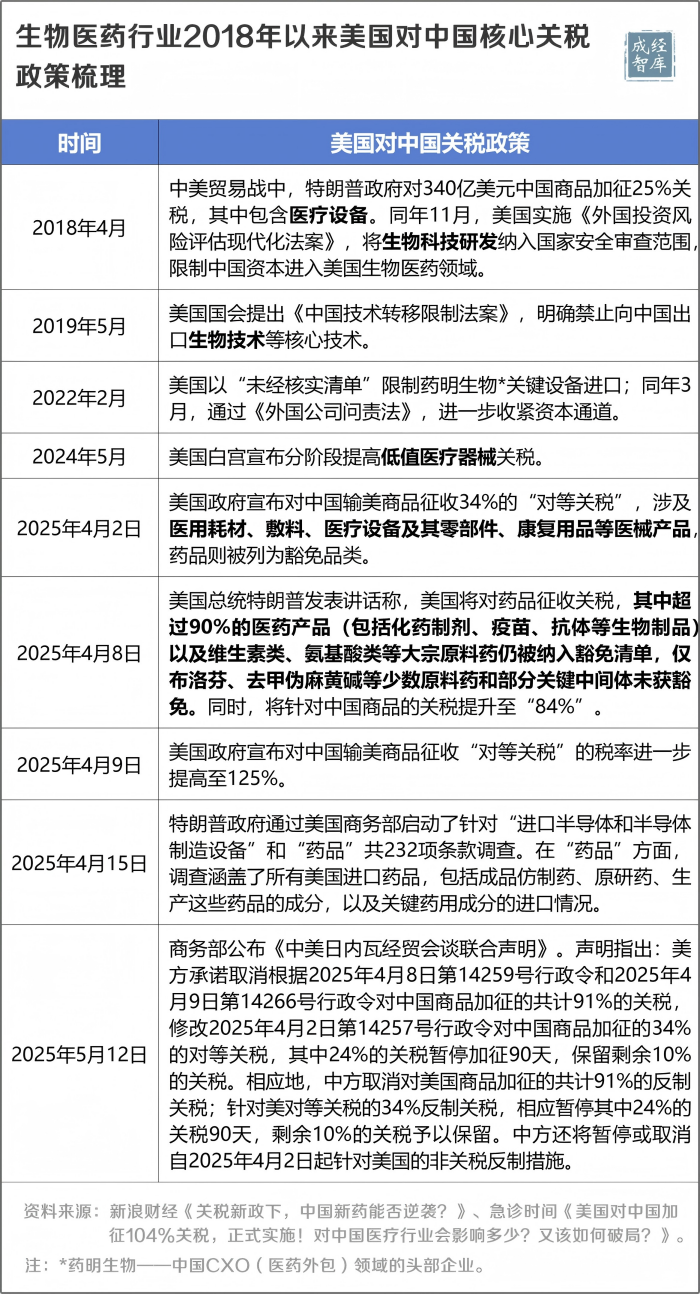

自2018年中美贸易战以来,中国生物医药行业受到美国进口关税的层层冲击,2025年4月的系列贸易措施更是将整体关税水平提升至125%的高位水平,关税影响范围也从医疗器械领域,逐步扩展至生物技术、资本领域,再至药品领域,行业出口形势越发严峻。

梳理美国对中国关税政策演进,可以发现其对生物医药行业呈现“结构性”豁免特点:医疗器械领域,绝大多数产品自2018年以来已长期面临美国的关税加征,叠加今年4月系列政策,关税曾达历史高位水平,如注射器和针头、医用手套、MRI设备税率分别达154%、104%、80% 。药品领域,在今年4月关税政策中被纳入加征范围,但多数品类取得豁免:药品制剂中,除胰岛素、抗疟疾药等4类特定药品外,抗生素、疫苗、抗体等常见治疗性药物依然维持20%的原关税税率;原料药中,维生素、激素、抗生素等“刚需”原料被豁免关税,仅少数原料药和部分关键中间体未获豁免;创新药出海形式以IP转让为主,较少涉及商品销售逻辑,当前整体影响有限。但是,从美国4月15日启用“药品”领域232项条款调查的举动来看,美国政府将持续推进药品征税计划,药品领域的豁免政策可能不会持续太久。根据上海医药商业协会研究,抗生素与抗感染药物、激素类药物、维生素与营养补充剂、生物制剂关键辅料、生物制品关键料与中间体、高价值仿制药、中药与植物提取物将会是未来潜在的关税征收对象。

与此同时,中国针对美国自2025年4月以来实施的密集关税政策采取了反制措施,逐步将美国生物医药、医疗器械及诊断产品的关税提升至125%。尽管2025年5月12日《中美日内瓦经贸会谈联合声明》发布后关税紧张局势有所缓和,但技术封锁风险尚未消除,供应链区域化态势正日益凸显。在此背景下,中国生物医药无可置疑将面临巨大冲击,迎来市场布局、出口模式等领域的深刻变革。

随着“关税战”演进,国内医药行业面临的不确定性正在大幅上升,不同的产业环节、所处的发展阶段以及国内外的比较优势,使得产业内各个细分行业板块受到加征关税的影响存在显著差异,并最终呈现出截然不同的趋势与走向。

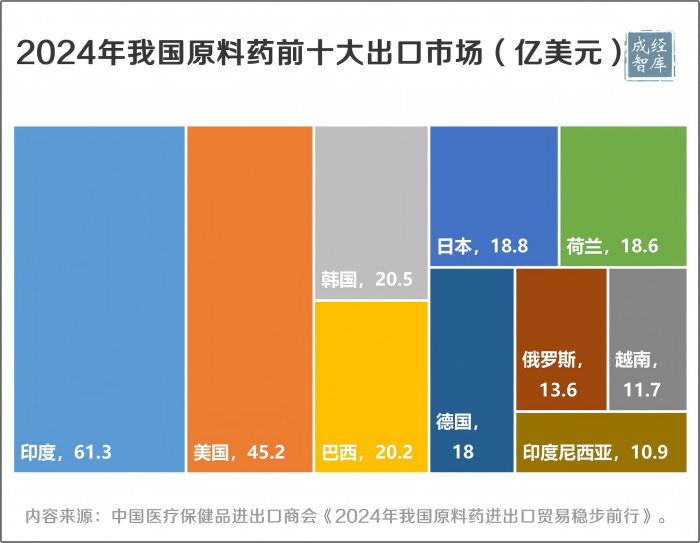

(1)原料药关税影响有限,市场流失风险加大

从短期来看,除布洛芬、去甲伪麻黄碱等少数原料药和部分关键中间体外,多数大宗原料药仍在此次“药品关税”政策豁免清单,2024年中国出口到美国市场的原料药同比增长12%,但美国市场只占中国原料药出口市场的10.5%,印度仍然是中国原料药出口的第一市场(2024年占比14.3%),且短期内替代性较低,除未被豁免的少数产品因美国药企进口成本增加面临订单流失风险,原料药整体市场面临的冲击十分有限。从长期来看,由于美国对华医药行业关税政策有所反复,若未来关税扩大至原料药,将会导致部分依赖美国市场的药企订单大幅流失或被迫转向美国以外的其他国际市场,可能导致供应链断裂风险,这也将倒逼中国企业加速向高端特色原料药转型,降低对传统产能的依赖。

(2)创新药利润下滑较小,贸易环节前移加剧

国内创新药的出海模式包括自主出海(独立开发)、License-out(授权出海)、联合开发/合作出海等,License-out(授权出海)是当前国内创新药企出海的主流方式。短期内,在“药品关税”以产品出口为主的政策模式下,仅少数从美国采购原材料的药企受到关税政策影响出现利润空间下滑,但考虑创新药毛利率高达95%,生产成本占比较小,创新药出海整体影响仍然较小。长期来看,关税政策可能通过产业链传导、间接导致国内创新药研发水平下滑,当前中国创新药研发使用的高端科研分析仪器、研发试剂和耗材仍主要由美国市场主导,短期内难以实现国产替代,而美国自2018年起就启动对中国生物技术、医疗器械出口限制,未来更有可能加强知识产权审查。在此趋势下,最具价值的自主出海模式将进一步压缩,创新药贸易环节以更快速度向研发阶段转移,预计未来License-out占比将进一步提升。

(3)器械市占率大幅下滑,国产替代有望加速

医疗器械在两次关税冲击中都未能豁免,2024年中国对美进口、出口的医疗器械金额分别达85.2亿美元、117.6亿美元,在中国医疗器械进口、出口总额中占比均超20%,无疑是受此次关税影响最大的行业领域。其中,注射器、手套等低端耗材占到中国对美出口医疗器械的80%,叠加原有税率后关税历史最高达到154%(2025年4月),直接导致中国企业在美国市场的价格竞争力下降,供应链成本飙升,市场份额面临印度、东南亚等竞争区域争夺。MRI、CT等高值耗材与设备进口成本激增,产业链转移风险加大,但关税冲击下国产设备(如迈瑞医疗的超声设备)性价比凸显,可能加速国产替代进程。从长期来看,国内联影医疗、迈瑞医疗等龙头企业有望通过技术升级与全球化布局,形成更强的抗风险能力。

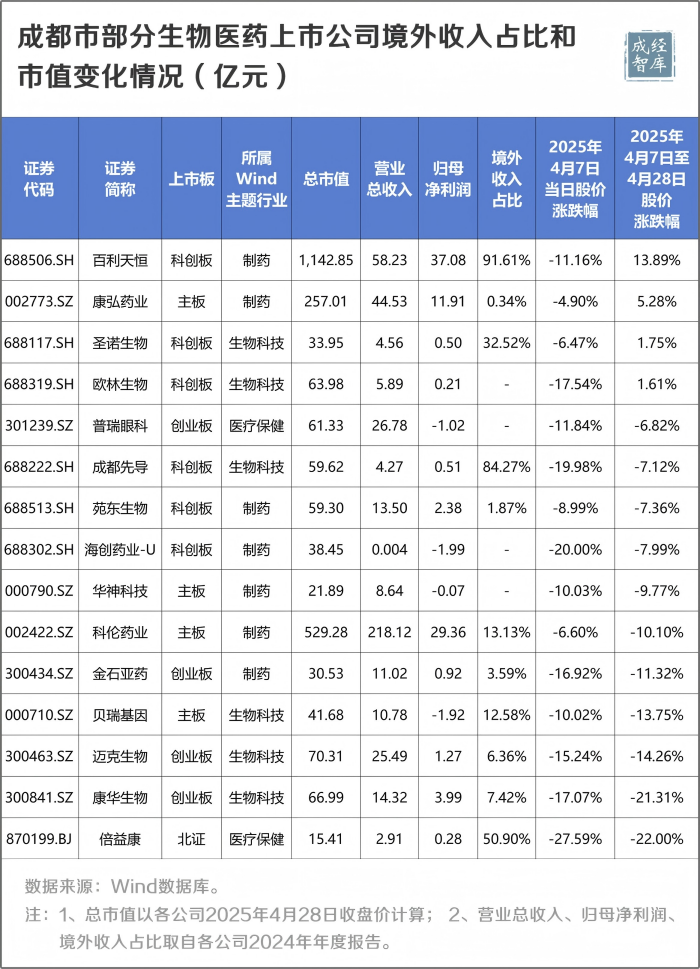

作为国内战略性新兴产业主阵地之一,成都近年来生物医药产业加速崛起,正朝着万亿级生物医药产业目标迈向,此次成都生物医药行业同样受到“药品关税”政策的猛烈冲击。面对美滥施关税的乱拳,成都亟需把握方向、调整战略,于危机中寻得机遇、抢占先机,开启成都生物医药行业的破冰之旅。

(1)做强源头转化,提升创新药本土上市率

坚持长期战略定力,以创新厚度消解关税壁垒。明确“创新自主权”为核心竞争力,聚焦恶性肿瘤、免疫疾病等高发且成都具备研发优势领域,持续加大基础研究投入,培育更多具有全球影响力的本土药企品牌,通过技术不可替代性弱化关税政策边际影响。如,在AI+药物发现领域,鼓励企业应用国内领先的DNA编码化合物库(DEL),实现超万亿级分子筛选,抢占“First-in-Class”药物研发先机。

促进医产学研紧密结合。特别是支持投资机构、高新技术企业、大学等基础研究机构和医学临床机构建立联合实验室,加强各类创新主体间的合作,如,支持企业与在蓉高校联合开发抗体结构预测算法,将抗体筛选周期压缩,降低早期研发成本;充分发挥市内临床资源雄厚优势,将丰富的临床资源和临床实践转化为科技优势,推动转化医学研究和发展。

加速本土化与关键环节自主可控。针对可能受关税影响的生物反应器、培养基等进口依赖领域,通过“细胞工厂”模式推动关键原材料本土化生产,提升自主生产能力,同时建议联合企业建立“关键原材料储备库”,重点覆盖ADC药物连接子、抗体片段等高风险环节。

优化政策协同,打造创新友好型制度环境。整合政策工具,优先支持具有国际临床价值的高端创新药;加强知识产权保护与国际标准接轨,助力本土药企通过FDA认证等国际化门槛。

成都医学城

(2)支持技术升级,加速高端器械国产替代

聚焦核心技术突破,构建自主可控的创新体系。集中攻克CT球管、生物活性材料等高依赖度进口的“卡脖子”技术,推动核心部件国产化。如,依托国家高性能医疗器械创新中心四川分中心,搭建“产学研医”协同平台,重点突破精密制造、生物材料等底层技术;鼓励龙头企业牵头组建创新联合体,联合高校院所攻关高端影像设备、介入器械等领域的共性技术难题。

强化产业链韧性,培育本土供应链生态。打造从核心材料、精密部件到整机制造的垂直整合能力。如,以成都万亿级电子信息产业为基础,延伸发展医用传感器、高端芯片等配套产业,降低进口依赖;推动“链主”企业整合中小供应商,形成区域化协同制造网络。

创新政策支持体系,激活国产替代内生动力。通过制度设计引导市场优先选择国产设备,如,优先支持本地创新产品,建立“首台套”应用风险补偿机制;设立专项基金支持企业技术迭代和产能升级,优化创新器械的审评审批流程。

(3)引导结构调整,推动供应链多元化布局

构建区域化供应网络。强化成渝双城联动,发挥成渝生物医药产业互补优势,共建面向东南亚、中东欧的跨境供应链枢纽,形成研发在成都、制造在成渝、市场在“一带一路”的协同布局。依托成都作为西部陆海新通道枢纽的优势,推动药企通过技术授权、合作建厂进入东南亚、中亚及中东欧市场,分散美国市场订单缩减风险。

拓展新兴市场与商业模式。立足成都生物医药产业集群优势,深耕“一带一路”医疗需求,针对东南亚基层医疗、非洲传染病防治等场景,定制便携式诊疗设备、低价高效药物等差异化产品。探索服务化转型,推动医疗设备租赁、远程诊断支持等“设备+服务”出口模式,弱化关税对硬件成本的直接冲击。

深化国际合作与风险对冲。拓展多元技术合作,加强与欧盟在医疗设备等方面产学研合作,分散对美技术依赖风险。建立关税对冲机制,如,探索供应链金融工具,缓冲短期成本压力,支持企业灵活调整贸易路径。

强化合规能力与复合型人才培养。组织FDA合规培训,帮助企业适应美国对原料药、医疗器械的严苛审查要求;同步推动欧盟CE认证、东盟互认标准落地,拓展非美市场准入能力。引进精通国际知识产权法的专业团队,保护创新药专利与核心技术。联合高校开设“医学-法律-技术”复合型人才培养项目,提升企业维权与合规能力。

文中图片来源:“成都医学城”微信公众号。

文中部分数据来源:Wind数据库、中国医疗保健品进出口商会《2024年我国原料药进出口贸易稳步前行》、中国医疗保健品进出口商会《2024年我国医疗器械进出口形势分析及展望》。