聚焦新型农业经营主体发展提质,“四端”发力打好信用惠农“组合拳”

新型农业经营主体在现代农业经营体系中既是带动农民增收、农业增效的重要力量,也是推动农业高质量发展、优化乡村治理体系的主要推动者和参与者。近年来,国家、省、市先后印发系列政策文件,指出要加快农村信用体系建设,通过激活信用数据要素价值助力新型农业经营主体多元化发展。

当前,一些地区先行先试,通过信用信息共享和信用评价结果运用等手段,探索推进新型农业经营主体建设发展新路径。成都市部分区(市)县也结合本地农业发展实际,通过融入信用元素,加快新型农业经营主体建设发展。本文基于对成都部分区(市)县探索新型农业经营主体发展中信用应用实践的调研,结合外地经验做法,提出信用赋能新型农业经营主体发展的思考建议,为进一步推进成都市新型农业经营主体高质量发展提供参考。

成都市新型农业经营主体保持良好发展势头,质量效益稳步提升。截至2024年底,成都市有家庭农场16081家、农民专业合作社10264家、规模化粮食种植大户2797户,畜禽规模养殖场1301家,市级以上农业产业化龙头企业398家,其中国家级34家。

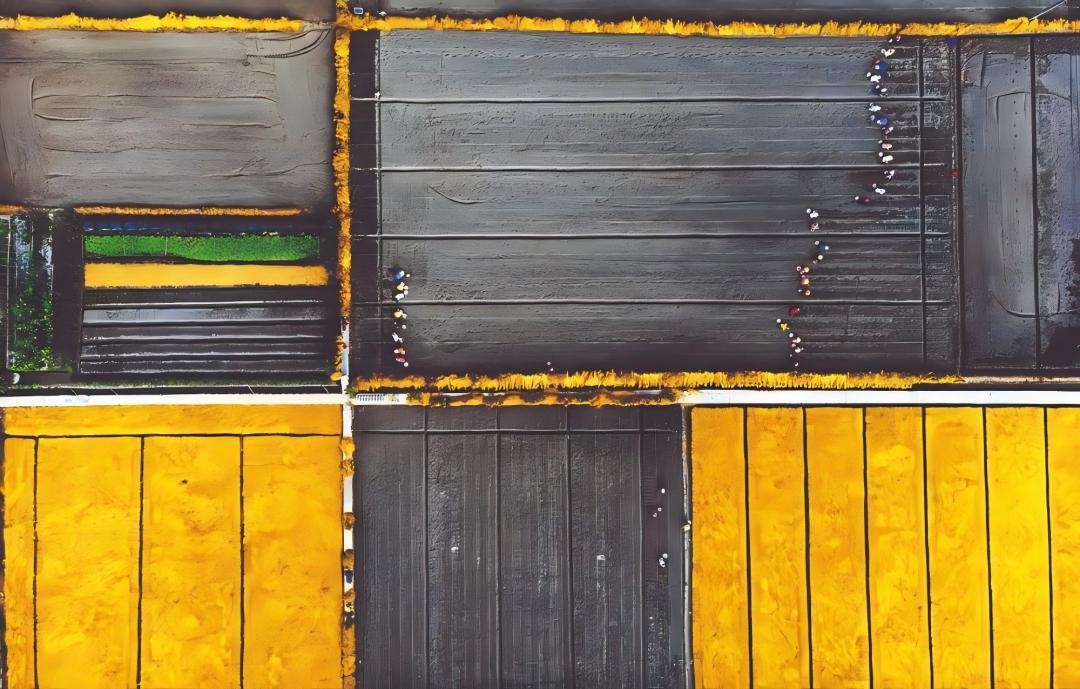

成都温江区稻蒜现代农业园区

为了解成都市新型农业经营主体发展中的信用应用实践情况,成都市经济发展研究院成立调研组,走进温江区、双流区、崇州市和彭州市开展实地调研,主要从惠农政策扶持、分级分类监管、融资服务支持等方面着手,研究其推进信用理念、信用制度、信用手段与新型农业经营主体发展的融合应用情况。

(一)信用+惠农政策扶持方面

温江区、崇州市推动建立信用与项目申报、创优评比、品牌推荐等工作挂钩制度,形成前置审核环节,积极引导新型农业经营主体对自身信用状况、申请材料真实性、资格资质有效性等作出书面承诺,并在信用网站依法依规公示,强化经营主体守信践诺意识。

同时,探索形成信用正向激励机制,对符合条件的守信新型农业经营主体实施优惠政策和便利措施,在品牌推荐、创优评选等政策申请及审批环节中可享受优先办理和重点支持。如崇州市对信用良好的农业职业经理人及关联经营主体从等级评定、技能提升、项目申报、宣传引流等多个场景进行激励。

(二)信用+分级分类监管方面

温江区、崇州市通过构建基础性指标体系,建立监管对象数据库,实现对不同风险等级的新型农业经营主体的差异化监管,推动监管资源优化配置。

温江区率先在四川省搭建农产品质量安全信用监管平台,运用“大数据+区级农业质量检测结果、监管记录、执法数据”等信息,生成经营主体专属信用档案,并在农产品质量安全日常抽检进行综合运用。如对信用等级A级及以上经营主体的监管实行“无事不扰”,对信用等级为B、C级的列入重点监控和抽检必查名单,每月至少开展2次现场检查。

崇州市在“天府粮仓”核心示范区试点开展农业职业经理人信用管理工作,从履约践诺、遵纪守法、行政处罚等信息维度开展信用画像,针对信用等级较低的农业职业经理人, “一对一”开展信用修复、信用提升等指导帮扶工作。截至2025年2月,共帮助161家涉农主体完成信用修复,引导农业职业经理人及关联经营主体提升信用水平。

天府粮仓国家现代农业产业园

(三)信用+融资服务支持方面

双流区、彭州市通过“政府+市场”的运营模式,针对新型农业经营主体及农村产业发展特点,研究制定差异化的信用贷款政策,创新专属特色金融产品。

双流区在“农贷通”平台基础上,整合政府、金融机构、第三方机构等多元信息升级搭建“新型农业经营主体信用信息数据库”,分别针对入库主体专属开发定制特种贷、兴农贷、诚农贷等优惠金融产品,根据信用测算分值分别匹配授信区间,体现差异化授信、利率等正向激励措施。截至2024年底,对有资金需求的56户首批入库经营主体成功对接发放贷款2千余万元,平均利率较同类贷款下降0.54个百分点。同时,针对采集入库的农业科技型主体及产业链带动较强的关键主体,分别运用“信用评定+知识产权融资”、“信用评定+供应链融资”模式,有效提升新型农业经营主体的信贷可得性与覆盖面。

成都农贷通网站

彭州市作为国家级蔬菜市场及中药材产地,联合金融机构创新推出川芎贷、金水果贷、蔬菜贷、特色种植贷等小额信用贷金融产品,并将农业经营主体的信用与放款额度、放贷利率和放款速度进行关联。此外,聘请本村本镇专职金融服务联络员负责“村站”日常运营,结合“社会道德信用”开展资格初审等工作,负责金融产品的宣传推广、贷款业务的咨询办理,推动金融服务下沉。

调研发现

成都部分区(市)县以“信”赋能,以信用价值激发新型农业经营主体内生动力,但仍存发展瓶颈。一是新型农业经营主体相关信用信息数据呈现碎片化、分散化现象,如未能全量归集保险数据和农机补贴数据,无法充分发挥涉农信用信息在支撑信用评级、应用场景创新等方面的价值。二是信用与新型农业经营主体发展各环节、各领域的应用融合尚不充分,如目前已有相关信用信息数据的归集,但惠农政策申报中,农业职业经理人等主体仍需线下开具公共信用查询良好证明和农产品质量安全问题等各类证明记录,存在材料、程序繁琐等问题。三是跨部门监管存在壁垒,各部门在本监管领域掌握的新型农业经营主体的登记信息和违法失信等信用信息,未能及时有效整合与共享,影响协同监管成效。四是信贷产品供需匹配度不足,信用风险保障、担保增信等配套机制有待进一步健全。

充分挖掘信用价值,为新型农业经营主体增信赋能,国内其他城市近年来也在积极探索共享信用信息和运用信用评价结果促进新型农业经营主体发展,为农村经济高质量发展奠定信用基石。

(一)探索“信用+免审即享”,实现政策高效直达

苏州市推行“信用+免申即享”,在农业种质资源保护、特色优势种苗繁育、病死动物无害化处理、农业信贷担保等涉农重点领域,通过加强部门间信用信息共享、工作联动衔接,帮助各类农业经营主体快速便捷了解相关政策内容,符合条件的经营主体无须提出申请或提交各类材料,即可获取相关奖补资金服务支持,并在支农资金拨付管理方面,以直达快享、快享快办等方式,保障财政资金扶持高效直达农业经营主体,提升资金使用质效。

苏州市财政专项资金信息管理系统

(二)构建信用监管机制,发挥协同治理效能

杭州建德市农业农村局、发展改革委、财政局、市场监管局、商务局等部门共同出台“农安信用联合奖惩十条措施”,提升农业生产主体农产品质量安全精准监管能力,通过多部门协同开展信用分级分类监管,根据农安信用等级确定抽检、巡查、执法频次等分级分类监管标准,将农安信用C级以上作为农产品市场准入准出检查的先决条件。此外,在产业核心区块及公共品牌行业,推行“信用+区块网格”、“信用+行业网格”等多种联动监管模式,实现监管资源高效化利用。

(三)完善信贷服务体系

重庆市试点探索从人、事、物、产、房五个维度,以“最小颗粒度”的办事点、数据项为切口,形成来源可靠且具金融价值的涉农信用数据字典,并将相关信用数据及模型汇集到全市一体化信用融资服务平台——“信易贷·渝惠融”,依托该平台,市发展改革委联合金融机构创新打造出具备重庆辨识度的纯线上信用贷款产品——“裕农快贷-信易贷”,申请主体线上一键即可完成融资申请、获批额度支用、自主还款、提额申请等全流程操作,并通过自动关联的银行账户信息进行无感审批。

“信易贷·渝惠融”平台

南京市针对不同类型新型农业经营主体的融资需求,分类推出“金陵惠农贷”“金陵农担贷”“金陵惠农小额贷”“金陵兴村贷”,分主体、分场景推动金融产品创新。并配套出台政府利息补贴、风险担保等措施来增强信贷支持度,申请时无需抵押物和担保即可享受相关信贷产品。

总体来看,成都市在新型农业经营主体信用培育扶持、信用分级分类监管、信用融资服务等方面已开展探索实践,但在信用数据整合、惠农政策兑现、跨部门监管、信贷产品供需匹配等方面仍存创新优化空间。调研组通过对调研情况的梳理分析,从数据归集、场景应用、监管治理、服务支持等方面提出以下思考建议:

(一)数据端:强化信用信息归集,夯实信用基础支撑

信用信息是探索新型农业经营主体特色信用场景应用的基本内核,通过加强涉农信用信息统筹管理和高效利用,有利于提升信用服务新型农业经营主体的整体效能。

建议加强新型农业经营主体公共信用信息、金融信用信息和市场信用信息的归集和整合利用,探索建立覆盖成都市新型农业经营主体名录、土地、示范、补贴、信贷、保险、监管等信用信息数据的目录与标准,形成数据更新、共享、核验等长效机制,提高信用信息质效,为精准开展信用评级,探索创新信用场景和服务模式提供数据要素支撑。

(二)应用端:优化政策兑现流程,拓展信用惠农场景

调整优化政策申请材料与兑付流程,为守信新型农业经营主体搭建便捷高效的惠农政策兑现通道,在提高政策落地效率的同时也有利于凸显守信激励效果。

一是建议拓展深化信用报告替代无违法违规证明应用场景,推动适用对象逐步覆盖农业职业经理人等自然人,以一份报告替代各类申请证明材料,提升服务质效。二是建议在学习借鉴苏州等地经验基础上,强化信用成果应用,通过信用承诺和信用报告核查,推进示范奖励、社保补贴、规模化种植补贴等各项奖补资金“免申即享、直达快享”,实现政策奖补公平高效兑付。

(三)监管端:构建信用监管机制,推动主体规范发展

作为社会信用体系建设的重要组成部分,信用监管通过创新监管理念、制度和方式,能有效将监管资源配置到重点领域与对象上,提升监管精准性与靶向性。

一是建议加强对各区域新型农业经营主体统筹,选取重点地区和重点监管对象,适时开展信用画像和信用监管试点示范,以点带面逐步铺开,分批次将新型农业经营主体纳入信用监管体系。二是建议根据新型农业经营主体的属性和风险特点,相关监管部门会商建立健全综合监管事项信用评价指标体系,明确分级分类监管标准及多元化信用联动监管模式,有效发挥跨部门、跨领域协同监管效能。

(四)产品端:创新信用融资模式,加强需求精准对接

通过充分挖掘信用信息价值,不断深入创新新型农业经营主体信贷服务与产品,有助于提升融资的可得性与获得感。

一是建议引导金融机构优化涉农信用服务供给,根据主体差异化融资需求及农产品资源禀赋,为各类型新型农业经营主体、区域优势特色产业开发定制化信贷新产品,灵活设置贷款额度、期限及条件,开辟信贷审批“绿色通道”,满足不同规模和类型的新型农业经营主体金融需求。二是建议完善风险防范与分担等配套机制,通过信贷贴息、风险补充、担保基金、农业保险等各类优惠政策,支持新型农业经营主体融资。

文中部分图片来源:成都日报、苏州市财政专项资金信息管理系统、成都农贷通网站、“信易贷·渝惠融”平台

文中部分数据来源:成都市农业农村局