找准结合点 以信用助力惠企政策“免申即享”更加高效规范

《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》中指出要“推动逐步实现政策'免申即享'"。当前,推行惠企政策“免申即享”已成为做优一流营商环境的标志性举措之一。从广州、厦门、衢州等多地探索的经验来看,“信用+免申即享”是具有共通性的做法,既有助于保障惠企政策公平高效兑付,又能拓展“信用+”应用场景。本文结合本外地调研情况,分析提出“免申即享”中的用“信”现状、实践难点与不足之处。在此基础上,结合《成都市惠企政策全生命周期管理办法(试行)》等政策要求,提出成都推动“信用+免申即享”的建议。

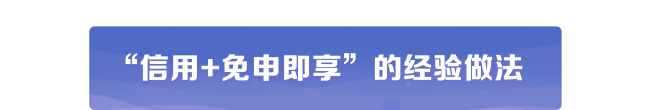

惠企政策“免申即享”是指政府再造政策兑付流程,通过数据比对直接生成符合政策条件的企业名单后,主动实施兑付工作,让企业无需提出申请即可享受政策红利的改革举措。调研发现,广州、厦门、衢州等地在开展“免申即享”实践探索过程中,用“信”主要体现在以下三个环节中。

(一)名单生成环节:核查信用信息

推行“免申即享”的关键在于政府通过数据比对,快速精准匹配政策条款和企业条件,实现“政策找企、直达快享”。对部分地区推行“免申即享”政策和指南进行调研发现,政府部门生成符合政策条件的企业名单一般需要比对两大类数据。

一类是专业型数据,从行业或产业主管部门的专业视角比对企业信息是否满足政策兑付要求(如企业是否获评国家制造业单项冠军示范企业)。另一类是通用型数据,对企业有无违法失信情况进行跨领域、跨部门排查。

例如,厦门推行政策“免申即享”改革坚持以各部门数据为主、信用数据为辅的数据比对原则,将“免申即享”平台与市信用平台打通,并要求税务等部门根据自身职责负责企业信用信息等方面联合审查工作。又如,苏州在“稳岗返还”政策指南中明确提出,享受“免申即享”的企业既要满足企业裁员率等人社领域专业指标数值,也不能被列入严重失信企业和“僵尸企业”名单。

可见,为了稳妥审慎地推行“免申即享”改革,除了比对企业是否满足特定政策条件外,政府部门有时还需要通过信用信息共享、部门联审联查等方式掌握企业有无违法失信情况,作为审定“免申即享”企业名单的前置工作。

(二)企业确认环节:防范信用风险

相较于传统的政策申兑模式(即“申请、受理、审核、提交收款材料、核对、拨付”流程),推行“免申即享”改革后政策兑付一般被优化为“数据比对-公示确认-拨付到账”流程。从部分地区探索经验来看,“公示确认”是必要的一环,既需要企业确认享受政策意愿及银行账户等收款信息,还需要企业基于诚信原则再次自查是否满足政策享受条件、签署政策“免申即享”承诺书等。

如此设计,一方面是考虑到政府侧数据比对环节可能存在数据缺失、错漏等问题,通过设置确认、信用承诺环节发挥企业自律作用,与政府侧数据比对互为补充和支撑;另一方面,由于实践中还可能存在企业数据造假骗取资金、重复套取奖补等风险,在“公示确认”环节要求企业自查、作出信用承诺也有利于政府侧构建信用监管闭环,加强事中践诺核查和事后违诺惩戒。

例如,截至2024年1月,厦门已累计推动7000余家企业签订信用承诺书作为“免申即享”的前提保障,为政策兑现工作保驾护航。又如,广州黄埔区、增城区均要求企业先在“免申即享”平台上传账户确认书和企业承诺书后,政府部门才能拨付“免申即享”资金。

厦门惠企政策兑现平台

可见,在政府侧进行数据比对简化优化政策兑付流程的同时,基于信用理念要求企业在“拨付到账”前自行比对政策兑付条件、签署信用承诺书,已成为多地防范“免申即享”兑付风险的实践选择。

(三)事后监管环节:企业信用评价

政策“免申即享”并不等于奖补资金“一兑了之”。调研中发现,一些地区还为“免申即享”配套建立事后监管机制,一方面是为了及时纠正企业在获取和使用奖补资金过程中存在的违反有关规定以及弄虚作假骗取、截留、挤占或挪用专项资金等失信行为,以进一步保障政策奖补资金的合规使用;另一方面是依托“后评价”机制收集企业在“免申即享”全过程产生的各类信用信息,作为评价企业信用状况的参考,为实施其他政策申兑工作、进行分级分类监管提供更加精准的“企业画像”。

例如,衢州要求在“免申即享”事后阶段设置风险预警功能,监测多发、错发、漏发等问题,并将恶意套取政策资金行为与企业信用挂钩,纳入企业信用档案,作为后续开展企业分级分类监管和实施政策申兑的重要参考。又如,深圳福田区要求,若事后发现企业明知不符合政策条件仍进行虚假确认或领取补贴后不履行承诺行为,将推送信息至市联合奖惩系统,并记入福田区政务服务信用库。

可见,对“免申即享”配套“后评价”机制,在奖补资金拨付到账后“回头看”企业兑付过程、跟踪企业资金使用是否存在失信行为,并基于“后评价”数据持续完善企业信用信息记录,有助于“免申即享”更加精准、高效、可持续地开展。

尽管多地已明确提出将信用与“免申即享”工作有机结合,但调研中也发现,要在“免申即享”中用好信用并不简单,存在一些实操层面的难点。并且,“免申即享”中的用“信”实践还存在一定不足,有待在探索实践过程中进一步完善。

(一)“免申即享”中应用公共信用信息需加强规范管理

由于公共信用信息覆盖面广、归集共享涉及环节较多,若要在“免申即享”中运用公共信用信息助力筛选兑现企业名单,则有必要提前细化应用公共信用信息核查企业相关情况所需的数据类型、范围、时间段等具体要求,并对公共信用信息共享应用过程中可能存在的数据回流不及时等情况建立相应的应对规范,尽可能避免因为数据问题造成惠企政策资金漏发、迟发等情况。

衢州企业线上综合服务专区

(二)“免申即享”中失信行为认定和惩戒规则不够细化

尽管在“免申即享”中融入信用承诺制度已渐成趋势,但对于“免申即享”信用承诺后的企业践诺情况跟踪、违诺失信行为认定以及约束惩戒举措等方面的政策规定还不够细化。

调研中了解到,基于现阶段数据质量、技术支撑和风险把控等原因,部分地区实践中推出的“免申即享”惠企政策大多实际上为“达标即享”政策,即对企业已经完成某项任务或活动进行“事后奖补”,而非“事前支持”。因此,许多地区在“免申即享”政策或指南中侧重于提出事前信用数据核查、信用承诺相关要求,未对如何认定失信行为、如何进行惩戒等内容提出具体规定。然而,许多民营企业、小微企业、科创企业更希望惠企政策能够“雪中送炭”“添砖加瓦”,而不仅仅是“锦上添花”。

鉴于此,若要将“免申即享”范围从“事后奖补”进一步延伸至更多“事前支持”类惠企政策,则有必要配套建立涵盖“信用承诺-践诺监管-失信行为认定-信用惩戒”的“免申即享”信用监管机制。

(三)“免申即享”中信息异议处置和信用修复引导不足

信用修复是社会信用体系建设的一个重要方面,是失信主体退出惩戒措施的制度保障。针对企业的失信情况,当前多地仅明确提出相关企业不能“免申即享”惠企政策,并应将失信情况列入企业信用档案,但未对信用信息异议申诉、信用修复等信用救济途径作出指引。失信惩戒措施和纠错机制是一枚硬币的两面,二者相辅相成。

失信惩戒的最终目的是要让失信主体有纠正错误、重塑信用的机会。今年《企业信息公示暂行条例》¹最新修改的主要内容之一,正是鼓励企业主动纠正违法失信行为、消除不良影响,依法申请修复失信记录。

基于此,有必要在“免申即享”流程设计中融入信用信息异议申诉和信用修复相关内容,由政府部门主动引导、帮助因存在信用问题而未能“免申即享”的企业进行信用修复,使其尽快重塑信用、提振发展信心与活力。

按照《成都市惠企政策全生命周期管理办法(试行)》相关要求,建议构建“信用+免申即享”事前事中事后监管服务体系,推动成都惠企政策“免申即享”与社会信用体系建设工作相互促进。

一是将“免申即享”与加强公共信用信息共享应用相结合。梳理“免申即享”比对核查涉企信用信息应用需求,推动政策兑现平台与市公共信用信息系统进行对接,助力政策兑现部门规范化应用政策数据、业务数据和公共信用信息,在无需人工干预的情况下实现“后台无感核查”,智能化筛选出满足政策条件且信用良好的企业、确定“免申即享”企业名单,提高政策兑现的效率、规范性和准确性。

二是将“免申即享”与实施信用承诺制度相结合。《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》中提出要“全面推广信用承诺制度”,中共中央办公厅、国务院办公厅《建设高标准市场体系行动方案》中提出要“完善市场主体 制度”。基于此,建议按照相关政策要求,推动信用承诺制嵌入“免申即享”流程,形成“承诺-践诺”信用管理模式,助力防范兑付风险的同时进一步拓展成都信用承诺应用场景和覆盖企业范围。

三是规范失信惩戒机制,加强信用修复引导。《全国失信惩戒措施基础清单(2024年版)》中明确,针对存在不良信用记录的经营主体,应依法依规公示其失信信息、推送其失信信息至政府部门和征信、金融机构等参考使用,并纳入重点监管范围。为构建“免申即享”全流程闭环监管服务体系,建议对享受政策的企业实施必要的事中事后监管,对“免申即享”过程中出现失信问题的企业进行适当惩戒,发挥信用监管的引导和威慑作用。对“免申即享”过程中存在信用问题的企业进行主动帮扶,指导企业开展信用修复、加强信用合规建设,在维护“免申即享”兑付公平性的同时加大信用救济力度,助力更多企业重塑信用、健康发展。

(实习生杜思对本文亦有贡献)

文中图片来源:厦门惠企政策兑现平台网站、衢州企业线上综合服务专区网站、图虫

文中注释说明:

1. 《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》已经2024年2月2日国务院第25次常务会议通过,将于2024年5月1日起施行。其中包括新修订的《企业信息公示暂行条例》。