“取经”区域合作模式创新,助推成都跨区联建发展之路越走越宽

跨区联建是区域合作的重要载体和利益纽带,在推动区域协调发展中发挥着关键作用。落实国家区域协调发展战略,深化“三个做优做强”战略,成都市提出了重点片区跨区联建、结对联动发展区建设等部署。早在2003年,长三角区域就开展了跨区联建园的探索,经过多年的发展演变,各地涌现出各具特色的发展模式,对成都加快推进跨区联建发展、实现高质量合作共赢具有重要的启示意义。

长三角生态绿色一体化发展示范区(以下简称“示范区”)位于沪苏浙交界地带,由上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善“两区一县”共同组建,总面积约2300平方公里。自2019年正式挂牌以来,示范区以一体化机制创新打破区域行政壁垒,在组织管理、财税管理等多个方面形成区域联动创新示范。

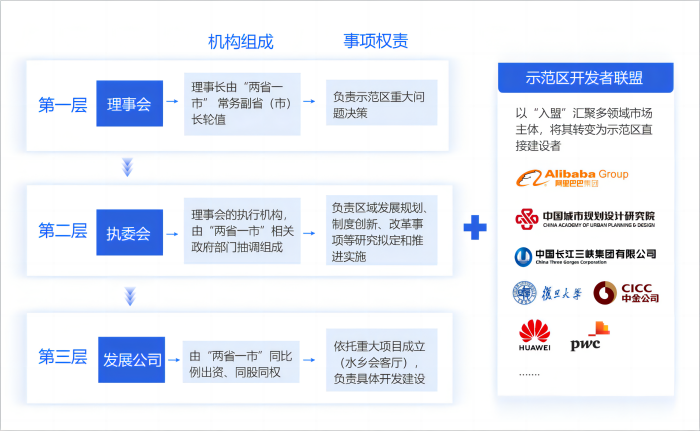

建立一体化管理运营机制。建立“理事会+执委会+发展公司”三层次管理架构,探索“机构法定、业界共治、市场运作”新型跨域治理模式。其中,执委会与高能级企业、高校等共同发起成立示范区开发者联盟,以联盟为纽带,引入市场主体以促进资源有效配置。

长三角生态绿色一体化发展示范区管理运营架构

建立一体化工作统筹机制。构建“一张蓝图管三地”的规划体系,报批我国首部经国务院批准的跨行政区国土空间规划,并建立三地生态联保共治机制,推动示范区实现了生态环境标准、环境监测和环境监管执法“三统一”。

搭建一体化财税管理机制。明确各地按比例共同出资设立示范区先行启动区财政专项资金(3年累计不少于100亿元),对跨区域共投共建项目、产业协同发展项目等建立财税“投入共担、利益共享”制度,对特别重大项目建立专账、按年度分账。

建立一体化要素流转机制。“两省一市”联合发布政府需求清单、企业协同需求清单、企业能力清单、高端人才需求清单“四张清单”。同时,通过长三角科技创新券通用通兑、国土空间相互转换等模式,探索科技、土地等资源统筹共用。揭牌四年多,示范区已持续推进145个重点项目,已累积形成136项制度创新成果,其中38项面向全国复制推广。

基于行政权限、经济水平均有较大差异的现实背景,深汕特别合作区探索出了一条从“两地齐抓共管”到“一方全面托管”的渐进式区域协调发展之路。

2011年以前,落实广东“双转移”战略部署,深圳、汕尾共同建立深圳(汕尾)产业转移工业园,这个阶段双方主要以行政推动合作为主,帮扶式特征明显。

2011年至2017年,双方合作更加主动,明确了由深圳主管经济、汕尾负责社会事务的职能分工,产业转移园升级为“深汕特别合作区”。

2017年,广东省委、省政府决定形成“深圳全面主导、汕尾积极配合”的管理体制,破解了双方权责不清的制度性瓶颈,深圳从全域战略、全要素统筹来谋划合作区发展。自2017年以后,深汕地区生产总值年均增长15%以上,固定资产投资年均增长30%以上,合作区驶上“趋高赋能、厘清事权、共同得利”的发展快车道。

深汕特别合作区发展历程

苏州工业园区在苏州市支持下,在相城区选址建立了50.58平方公里的苏相合作区(以下简称合作区),并通过“两级放权”,在国内首次尝试了跨行政区进行国土资源规划、建设、管理的模式。

首先,苏州市对苏州工业园区放权,苏州市授权园区主导开展苏相合作区的国土空间单元详规编制及控规调整,苏州市资规局授权园区对合作区建设项目进行规划管理,实现苏州工业园区对合作区国土、空间、产业等各领域的统一规划。

其次,苏州工业园区对合作区放权,园区管委会赋权76项行政权力给合作区,涵盖了供地、国土空间规划管理、建设管理等国土空间开发管理的全部业务。同时,苏州工业园区将资源规划管理各平台系统、账号和对外通道全部对合作区开放,将园区规划建设管理体系全面复制到合作区。2023年苏相合作区实现规上工业总产值439.1亿元,工业投资同比增长23%,新认定高新技术企业59家,成为市内跨行政区联动发展典范。

苏相合作区“两级放权”模式

在浙江省山海协作大背景下,杭州和衢州不断探索创新两地“飞地经济”模式,实现了从“输血式”单向飞地模式到“造血式”双向飞地模式的转变。

在“输血式”单向飞地模式阶段,主要由衢州承接杭州产业、资金、技术转移,本质上还是属于产业梯度转移的范畴。随着两地发展级差的缩小,衢州开始主动出击、借船出海,通过优势资源“等价置换”,与杭州建立更紧密的利益链接及更深度的资源联动。

杭衢山海协作飞地经济不同阶段对比

2016年,衢州以水田指标在杭州未来科技城置换26亩用地,设立浙江省首块“创新飞地”——衢州海创园,首创了“研发孵化在杭州、产业转化在衢州,工作生活在杭州,创业贡献为衢州”异地聚才研发模式。

2018年,衢州又依托两地土地占补平衡指标,在杭州未来科技城置换1.5万楼宇空间,享受余杭区“同城待遇”,成为衢州引才聚才“利器”。截至2023年5月,衢州海创园挂牌入驻企业300余家,培育高新技术企业80家、科技型中小型公司92家,集聚创新创业人才超30000人。

2009年,漕河泾开发区走出上海,与浙江探索建设第一个跨省园区合作项目——漕河泾开发区海宁分区。合作达成后,海宁分区即采取“市场化运作、公司化管理”的灵活运营模式。

在运营管理上,由上海漕河泾总公司和海宁经济开发区下属的国有公司分别按55%和45%的占股比例共同出资组建分区公司;公司以独立法人身份运作,作为海宁分区唯一的开发、建设、经营和管理主体,主要任务负责海宁分区范围内的规划编制、开发建设、招商引资和园区服务。

在招商模式上,分区公司实施上海漕河泾开发区、海宁经济开发区和漕河泾海宁分区“三位一体”的招商格局,强化合作优势,共同推进招商引智工作。

在利润分配方式上,按照出资比例,漕河泾开发区总公司获得海宁合资企业55%的收益,公司的所有业务包括一级开发和二级开发的成本及收入均分板块、分项目计入公司营业收入及成本。截至2023年底,园区累计完成固定资产投资137.5亿元,规上企业总产值518.6亿元,实现利税67.2亿元。

(一)跨区联建发展模式有多种选择,可依据主体级差开展差异化探索

纵观其他联建区域实践,历史阶段、发展级差、资源禀赋等不同,合作模式选择也相应不同。因地制宜、择优选取一体化推进、全方位托管、充分授权、双向互济、企业化运营等合作模式,制定适应区域特性的体制机制,有利于将跨区联建地的身份定位从多个发展主体“利益交叉点”升级为每个发展主体的“共有利益地”。基于此,建议成都重点片区中7个跨区共建地、结对联动发展区根据合作各方经济社会发展水平、强弱差异大小等,探索实践不同合作模式。具体而言:

对合作主体级差较小区域,如清水河高新技术走廊,可借鉴长三角生态绿色一体化发展示范区建设经验,通过建立高位统筹机制,基于战略同频的权威引导,创新结对联动区一体化组织管理、工作统筹、财税管理、要素流转等机制,加速破解区域行政壁垒,形成区域联动创新示范。

对合作主体级差适中区域,如青羊-崇州,可借鉴杭衢山海协作、漕河泾开发区海宁分区模式,以航空创新链、产业链协作为重点,参照先进企业化运营模式,明确成本、效益分成,实现链式合作、共建共享,打造“市内飞地”典范。

对合作主体实力差距较大区域,如高新-大邑,可借鉴深汕合作区全方位托管模式,由高新全面主导联动发展区经济发展,给予全方位政策和资源支持,形成“一方全面主导、一方积极配合”的管理体制,探索国家级开发区“一园多区”新实践;或借鉴苏相合作区模式,遵循“应放尽放、能放尽放”原则,以联动发展区为主阵地,开展跨行政区的国土资源、规划、建设等授权管理。

(二)跨区联建发展模式并非一成不变,可依据发展阶段适时调整

杭衢山海协作经历了从“输血帮扶”向“造血共赢”转变,从“产业先行”向“产城融合”深化,从“园区共建”向“全域共建”拓展的过程;深汕合作经历了“行政干预下产业的定向转移”,再到“双边对等的多层级管理”,最后到“趋高赋权的全方位托管”过程。可见,“以强带弱”“帮扶式思维”是区域结对发展的源点,但随着发展的演进,权责不对等的帮扶,势必带来投入方的积极性降低与支持力度不足,难以支撑协调发展下的区域崛起。此时,结对双方需重新协商合作分工、权责边界、利益共享机制等,变更或优化合作模式,才能推进双方合作进入更高质量的新阶段。

借鉴杭衢山海协作、深汕合作在推进过程中因时施宜、有的放矢变换发展模式的经验,建议成都跨区联建地转变帮扶性、输血式单向思维,突出互助式平等合作导向,实现合作各方扬长补短、各得其所、共同发展;与此同时,动态关注合作主体的需求、意愿,统筹考量双方资源禀赋、产业优势、发展水平和合作进展等,畅通适时调整发展模式的沟通机制、协商机制,确保合作模式与发展阶段适配。

文中图片来源:“上海发布”微信公众号、“深圳发布”微信公众号、“衢州经信”微信公众号、“上海漕河泾开发区海宁分区”微信公众号、“苏州工业园区苏相合作区发布”微信公众号

文中数据来源:苏相合作区官方网站、嘉兴市长三角一体化发展办公室官网、浙江日报《长三角一体化加速 海宁高调融杭接沪》、上观新闻《长三角一体化示范区揭牌四周年:深耕“试验田”,喜迎“丰收年”》、中国新闻周刊《GDP增速超30%,广东这一地怎么做到的?》、“UP城市”微信公众号《苏相合作区的突破与创新》、“上海漕河泾开发区海宁分区”微信公众号《耕耘十余载,临港集团全力打造长三角一体化产业合作示范园》、信息新报《海创园:一座“创业者乐园创新者天堂”的崛起》