从实验室到生产线,看成都如何做强新材料产业科技成果转化应用“最后一公里”

中试转化是推动新材料从基础研究到工程化、产品化、产业化应用的重要环节。近期,工业和信息化部科技司发布首批工业和信息化部重点培育中试平台初步名单,原材料工业领域的中试平台数量最多、占比最高,其中成都有4家新材料中试平台1入围,占全市入围总数的36.4%,位居全省第一,这表明成都新材料中试转化环节具有较强的发展潜力和本地活跃的市场转化应用需求。下一步,围绕如何利用好这些高能级新材料中试平台、更好支撑成都新材料领域的科技成果转化形成产业化能力,成都市经济发展研究院“新型材料产业研究员”从国内新材料中试平台相关政策动态分析出发,通过学习借鉴国内高能级新材料中试平台建设经验,为成都市高质量建设新材料中试平台、做强新材料产业科技成果转化应用的“最后一公里”提出对策建议。

随着电子信息、新能源、生物医药等下游应用行业中试服务需求的快速发展,中试平台已逐步发展成为全国性的紧缺资源。

在新材料领域,受到前期投入大、中间环节多、转化周期长等行业特点影响,更需要通过工艺放大、设备集成、性能测试和成本优化等手段,破解新材料产业化过程中普遍存在的“能不能产”“好不好用”的问题。为此,聚焦政策支持、目标引导、机制完善、资源整合等方面,从国家到地方正在逐步加大对新材料中试平台建设的支持力度,以此带动更多市场主体参与中试平台建设。

(一)国家层面:以顶层设计明确中试平台建设目标与重点方向

作为我国新材料产业的重要里程碑事件,2024年10月,工业和信息化部、国家发展改革委联合印发了《新材料中试平台建设指南(2024-2027年)》(以下简称《建设指南》),明确提出未来几年新材料中试平台建设的五大重点领域、三个关键能力和四条建设路径。

从中试平台建设的重点领域看,目前全国主要聚焦两大关键领域,一是与国家安全与经济建设相关的关键短板材料,二是引领新兴产业和未来产业发展的前沿材料,重点发展石化化工、钢铁、有色金属、无机非金属、前沿材料5大领域的关键共性技术与代表性关键材料。

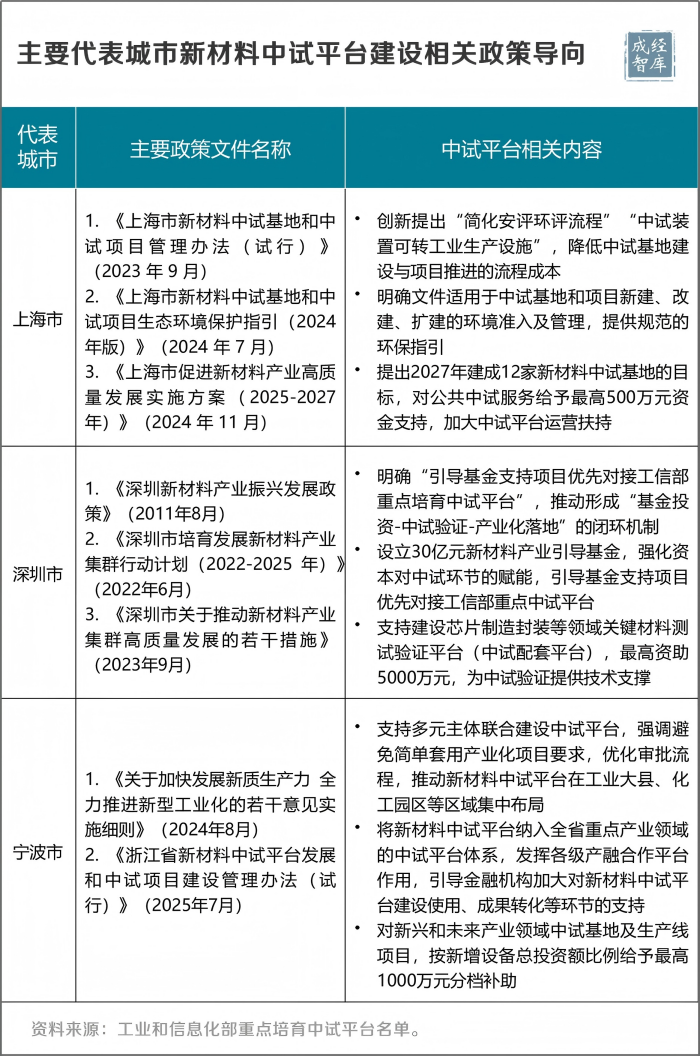

(二)地方层面:出台配套政策落实国家要求

目前,与新材料中试平台建设相关的地方性产业支持政策、实施细则、项目建设指引等配套文件已在上海、深圳、宁波等国内新材料产业重点城市相对密集地制定出台。

以上海市为例,自2023年9月发布《上海市新材料中试基地和中试项目管理办法(试行)》创新提出“简化安评环评流程”“中试装置可转工业生产设施”等突破性举措以来,又通过制定《上海市新材料中试基地和中试项目生态环境保护指引(2024年版)》《上海市促进新材料产业高质量发展实施方案(2025-2027年)》,进一步加强了本地新材料中试基地和中试项目生态环境准入管理、平台建设运营资金支持,助力破解新材料中试转化瓶颈问题。

围绕做大做强新材料中试平台转化应用能力,加快实现“科研-中试-产业”良性循环,上海、深圳、宁波三地立足本地优势新材料领域,联动行业协会、高校科研院所、科技创新平台,正在加快形成企业主导、高校参与、资本赋能、政策引导等多方发力的中试平台建设局面。

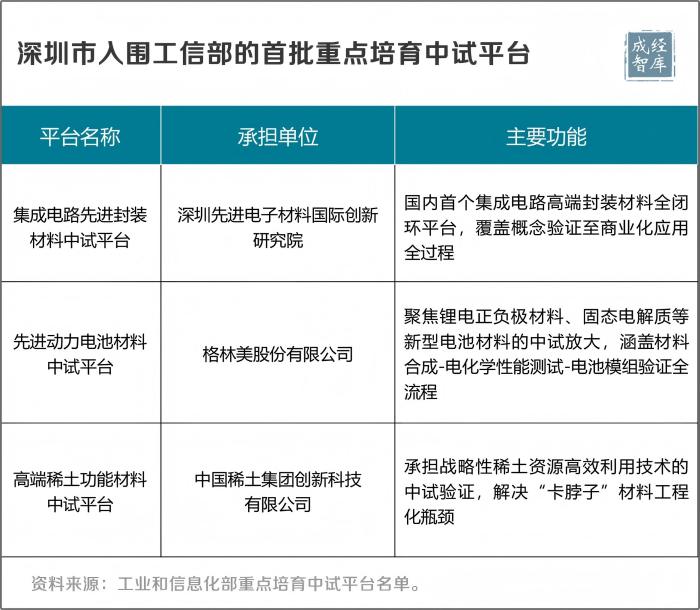

(一)深圳市:资本赋能、协会搭桥双轮驱动新材料创新链与产业链有效衔接

作为建设全国首个新材料中试转化基地的城市,深圳市针对新材料创新技术转化的关键薄弱环节,提出“一集群一基金”的原则,通过设立新材料产业引导基金,支持中试平台建设和项目产业化落地。

以深圳先进电子材料国际创新研究院的集成电路封装材料中试平台为例,在政府引导基金和市区两级财政固定科研经费支持下,该平台建成了我国首个集成电路高端封装材料“研发-检测-中试-验证”全闭环平台,可全面支撑国内相关企业的材料验证需求,加速关键核心技术材料国产化进程。同时在深圳新材料行业协会的助力下,参与产学研对接活动、行业峰会、技术交流会等,加强与本地协会成员的跨领域合作,加速技术从实验室到产业化的过渡。

(二)上海市:以中试平台管理体系建设提升新材料产业中试服务能力

新材料产业是上海市“3+6”产业体系重要组成部分,围绕新材料中试转化平台建设,上海市主要采取政府试点、财政补贴的方式,以健全中试平台管理体系、优化新材料产业生态为核心,引导本地新材料龙头企业参与中试基地建设。

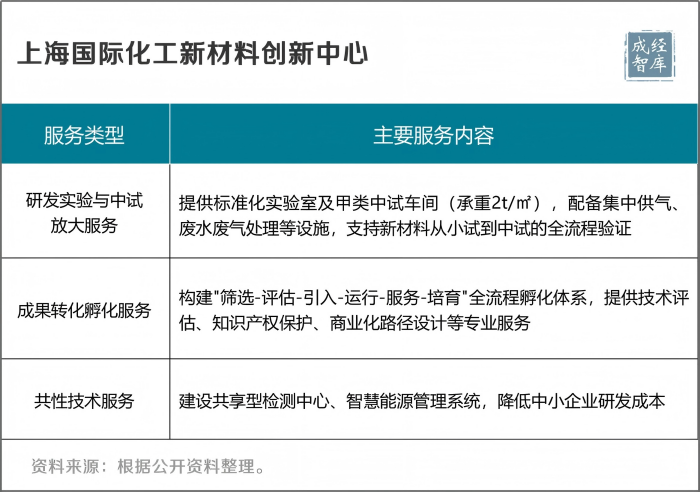

以上海国际化工新材料创新中心为例,该平台既是上海化学工业区的核心平台,也是全国化工园区中首家公共服务平台。平台除了享有上海市“工业上楼”模式支持、对不涉及化学反应的项目简化审批、通过验收的中试装置可转为工业生产设施等本地扶持政策外,还根据上海化工区专项政策获得了市级创新载体认定后的资金奖励。目前,该中试基地已成功吸引了朗盛、英威达、巴斯夫等全球化工巨头率先入驻并在此设立亚太区研创中心,并逐步发展成为上海化工区的重要创新策源地。

(三)宁波市:以“政府+科研院所+企业”模式打破传统科技转化难题

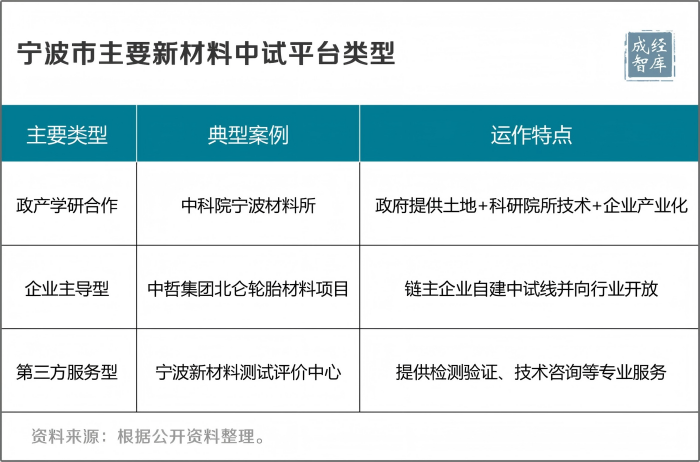

宁波市作为全国七大新材料产业基地之一,通过产融结合、科创协同模式,搭建形成了政产学研合作的中科院宁波材料所、企业主导的中哲集团北仑轮胎材料项目、第三方公共技术服务主导的宁波新材料测试评价中心,并助力宁波市在稀土磁性材料、功能膜材料、金属新材料等细分领域取得了全国领先优势。

以中科院宁波材料所为例,该平台采取“政府+科研院所+企业”模式,构建了覆盖材料研发全周期的中试服务体系,助力新材料产业实现从技术开发到产业化的全链条转化。其中,政府端主要提供用地、平台补贴、审批通道简化等支持,而科研院所采用作价入股、许可转让等多种运营模式,与政府、产业链头部企业、金融资本合作等方式协同推进专利技术高价值转化。目前,宁波材料所已与国内1500多家企业和全球250多个知名机构开展广泛合作,累计实现96项重大科技成果的转移转化。

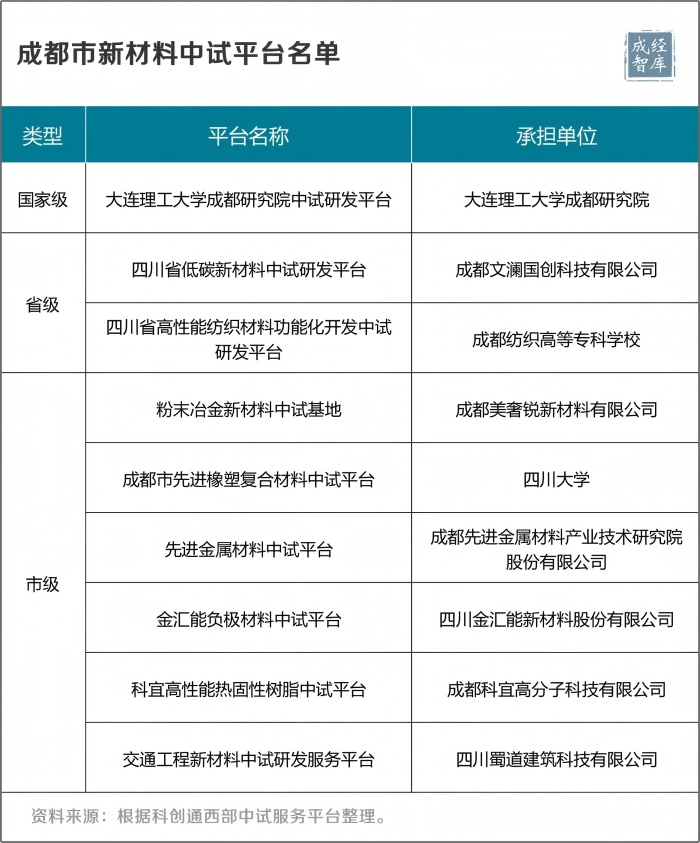

目前,成都市新材料中试平台建设基础稳固,已建成国家级、省级、市级新材料中试平台9家,并探索形成了以“政府引导+企业主体”的四川省低碳新材料中试研发平台发展模式,以“院所主建+政府搭台”的大连理工大学成都研究院发展模式。2025年5月,成都高新区在全省率先落地建设AI+新材料CRDO中试平台项目,开启了全市新材料中试平台专业化建设+市场化运营+开放式服务的新实践。

下一步围绕打造专业化建设、市场化运营、开放式服务的中试平台体系,通过借鉴上海、宁波、深圳等城市新材料中试平台建设经验,推动成都加快做强新材料产业科技成果转化应用的“最后一公里”,提出以下几点建议:

一是注重新材料产业与中试平台政策引导。借鉴上海市、深圳市专项政策支持做法,一方面探索制定市级层面的新材料产业高质量发展实施方案,重点支持有基础有条件的中试平台、中试基地、概念验证中心等申报国家工信部重点中试平台培育名单并给予配套资金支持;另一方面统筹建立新材料中试平台项目联审机制,精简项目审批流程、创新生态环境准入管理和安全风险评估机制,为新材料中试平台建设、中试项目落地营造优良环境。

二是建立与产业链企业的常态化对接机制。围绕金属材料、无机非金属材料、有机高分子和复合材料等优势领域,采取需求牵引、企业出题、平台解题、市场评价等方式,通过建立企业技术需求数据库,动态采集新材料行业的前沿技术需求、关键技术需求等,并且将企业需求与中试转化、市场评价过程紧密链接,系统布局打造具有共性技术需求的新材料中试平台应用场景和试验环境,为各类市场主体提供新材料中试转化服务系统化解决方案。

三是加快打造新型公共中试服务平台。借鉴中国科学院深圳先进技术研究院CRDO研发服务模式,通过市场化运营、专业化建设、开放式服务,加快推动成都高新区AI+新材料CRDO中试平台项目做大做强,并且强化高新区设立的创投基金运作能力,重点支持国内新材料领域龙头企业参与中试基地建设,加快完善新材料领域“中试+投资”企业孵化培育模式,助力更多新材料科技成果在成都产业化落地建设。

四是深化细分领域产学研联合创新。充分发挥成都先进材料产业生态圈联盟的桥梁作用,面向川渝新材料产业化应用需求,联合本地新材料“链主”企业与四川大学材料科学与工程学院、成都理工大学材料与化学化工学院、成都先进金属材料产业技术研究院等驻蓉高校科研机构的研发团队技术优势,探索成立高分子材料技术创新联盟、前沿新材料产学研技术创新联盟、生物医用材料产业技术创新和标准联盟等,进一步提升川渝新材料行业公共服务能力。

文中注释说明:

1. 4家新材料中试平台:大连理工大学成都研究院高端化学品与聚合物中试平台(石化化工)、西安交大川数院智能装备中试平台(前沿材料)、通威先进光伏器件中试平台(前沿材料)、先进微球材料中试平台(前沿材料)。