从潮流玩具到智能穿戴设备,万亿高分子材料市场加速释放,看成都如何突围发展?

高分子材料作为新材料的重要分支,近年来持续受到业界和大众关注。2025年6月10日,潮玩品牌泡泡玛旗下的热门IP拉布布(LA-BUBU)被拍出108万元天价,带动PVC(聚氯乙烯)、ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)、TPU(热塑性聚氨酯)等高分子材料需求持续激增;2025年6月26日,小米正式发布首款AI眼镜,特种工程塑料为小米眼镜镜框实现12度外翻转轴提供了解决方案……以上事件不仅彰显了企业在各自领域的重大突破,同时反映了高分子材料在新兴市场的应用加速拓展,其较低的密度、良好的成型性、优异的力学性能和良好的抗腐蚀性等特点,为工业制造领域提供了更多可能性。

高分子材料作为成都市新材料领域的优势赛道之一,成都市经济发展研究院“新型材料产业研究员”通过对行业最新发展趋势进行分析,明确未来重点发展空间、发展方向,为成都进一步推动高分子材料技术创新和产业升级、塑造新材料行业整体竞争优势提供参考。

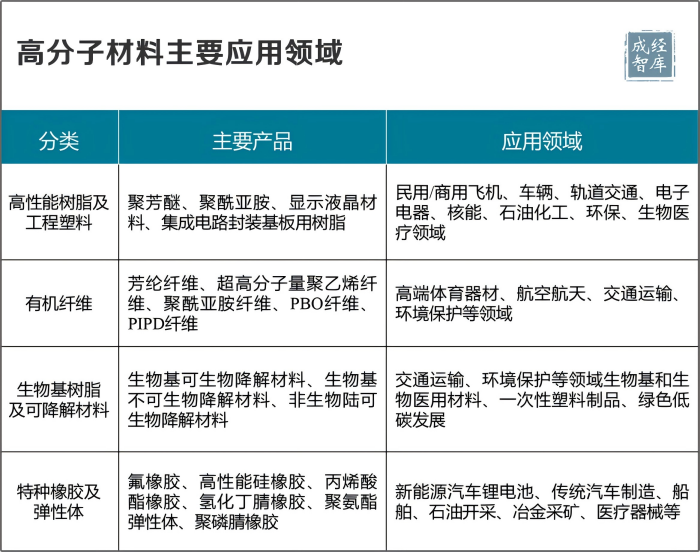

(一)市场端:下游应用领域渗透率持续提升,智能化、功能化、轻量化等高阶产品空间广阔

随着低空经济、人形机器人、新能源车、商业航天、高端医疗器械等应用领域蓬勃发展,对材料性能要求愈发严苛,智能化、功能化、轻量化高分子材料更能适应当前制造业发展趋势,产品需求与日俱增,例如,特斯拉Optimus Gen2通用机器人因为采用了PEEK(聚醚醚酮)材料,成功实现减重10公斤、运动速度提升30%。可以预见,长期而言,伴随人形机器人、无人机等大规模商业化应用,将为高分子材料提供可观的增量空间。

根据《2025-2030年全球及中国高分子材料行业市场现状调研及发展前景分析报告》显示,2025年全球高分子材料市场规模预计达1.5万亿美元。同时,消费电子、新能源汽车等领域产品快速迭代升级,新能源汽车两年一代已成为趋势,智能手机技术更新周期约为12~18个月,应用端的创新需求将进一步倒逼高分子材料产品更新,满足新兴领域应用需求,推动产业链向价值链高端升级。

(二)技术端:智能研发新范式驱动技术变革,产业链国产替代趋势明显

传统高分子材料研发过程周期长、不确定大、风险高,随着大数据、量子计算、人工智能等技术的持续突破,将成为推动高分子材料研发的重要力量,国内已经出现了国工化工大模型、AI plus高分子软件平台等智能平台,为研发人员在优化高分子材料产品功能、结构设计、工艺参数、制备方法等方面提供了技术支撑,既为高分子材料研发突破提供了更多想象空间,也极大缩短产品研发周期。

虽然我国高分子材料产能自给率已处于较高水平,但特种工程塑料、特种橡胶、高性能有机纤维等高端领域“卡脖子”明显,例如,全氟醚橡胶、POE弹性体我国自给率不足20%,国外垄断明显,在当前地缘局势日益紧张、逆全球化等严峻形势下,亟须加强国产化替代,保障国内产业链供应链安全性稳定性。因此,未来将更加要求企业加大技术创新和设备投入,提高研发投入力度,具有强大配套研发、配套服务的生产企业将更有利于在未来的市场竞争中抢占先机。

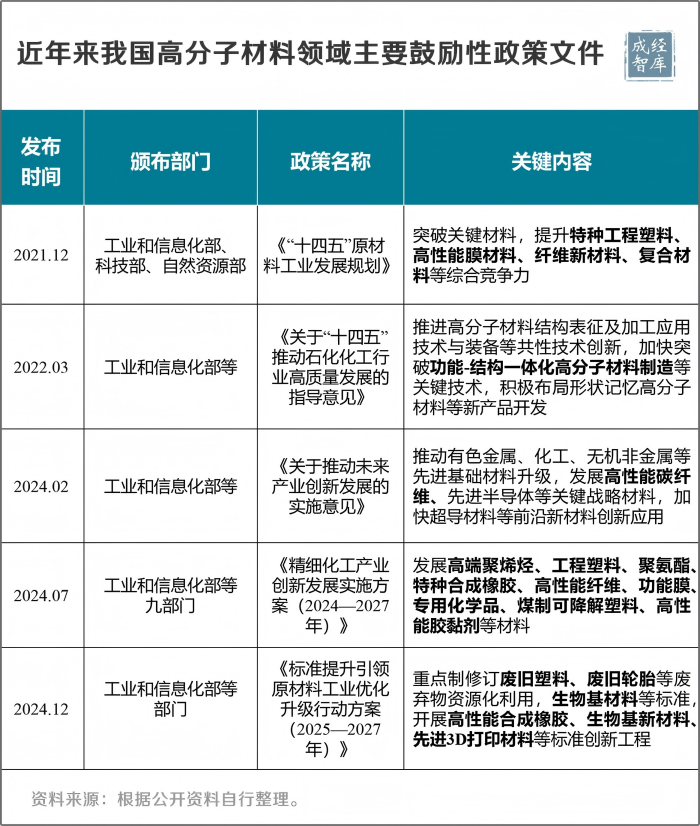

(三)政策端:政策支撑力度持续加大,高端制造、绿色低碳材料关注度较高

“十四五”以来,工信部、科技部等部门先后颁布了多项高分子材料领域的政策文件,大力推动高端高分子材料研发、应用和推广,积极支持开展国产化替代,加快建立健全高分子材料行业标准体系建设,深化高分子材料在制造领域的广泛应用,全面构建上下游左右岸协同发展的高分子材料产业链。总体而言,产业政策主要以技术迭代、绿色转型与产业链协同为关键导向,以服务国家战略需求为核心,在高端制造、绿色低碳等材料领域需求关注度较高,未来对于高分子高性能产品的研发和商业化的支持力度有望持续加大。

(一)广州市

广州市集聚了金发科技、儒兴科技、天赐高新材料等龙头企业,广州开发区、黄埔区有机高分子材料产业成功入选了2024年度国家级中小企业特色产业集群,在推动高分子材料发展方面的做法主要有:

创新产投基金“资本+服务”模式提升项目成功率。广州国高材产业创新创业投资基金坚持“耐心资本”理念,充分整合企业、专家、供应链伙伴、市场渠道等方面资源,为被投项目提供远超资本价值的战略咨询、技术迭代支持、中试资源对接、场景开拓、客户导入等服务,有效分担了创业团队不擅长的环节风险,极大提高了创业团队和项目成功率。

构建以企业为主体、产学研相结合的自主创新体系。以龙头企业为牵引、高校院所为支撑、中小企业广泛参与的方式,联合组建创新联合体,共同开展原创性、颠覆性创新。

(二)宁波市

宁波作为全球最大的新材料产业基地,集聚了25家国家级单项冠军企业,产业集群规模达5000亿,在推动高分子材料发展方面的做法主要有:

构建以需求为导向的科研体系,实现科研成果有效转化。创新构建“研值在线”数字化服务平台,构建“研值”监测、“研值”诊断等多维场景,提供研发费用归集、技术需求凝练与提升等专业化服务,为企业研发创新提供服务。

创新以赛招商模式,促进优质项目和人才集聚。通过主办全球性新材料赛事—中国·宁波全球新材料行业大赛,积极吸引优质项目参赛,推动高层次人才和高能级项目落地。

(三)株洲市

株洲市集聚高分子新材料与精细化工产业链上市公司2家、高新技术企业93家,培育了国、省专精特新“小巨人”企业77家,先进高分子材料产业链年产值近400亿元,在推动高分子材料发展方面的做法主要有:

聚焦市场紧缺产品制造,推动产业高端化发展。瞄准航空航天、新能源等行业高端产业领域布局产业链,精准聚焦市场痛点开展产品研发,成功推动株洲芳纶纤维及芳纶纸成为国产大飞机唯一供应商,有效提升了本地产业高端化水平。

芳纶蜂窝纸

注重产品研发创新,促进科研成果产业化。由院士牵头、联合14家企业共建“1中心10所”研发平台,实现专利共享、技术共研。同时与中航工业、中国航发等央企共建20余个联合实验室,依托“技术授权+联合开发”模式将实验室成果快速转化为现实生产力。

以“店小二”式服务提供全生命周期支持。通过“店小二”式服务,为企业提供从厂房定制到融资对接的全链条服务。连续多年举办高分子产业论坛,为技术交易与资本对接搭建良好渠道,推动多项专利成果转化落地。

高分子材料作为成都市新材料领域的优势赛道,集聚了成都金发、思立可、硅宝科技、中蓝晨光等龙头企业,在高性能碳纤维、生物降解高分子材料等领域具有明显竞争优势,高性能高分子材料成功入选2024年四川省产业新赛道,是高分子领域唯一入选城市。围绕提升成都高分子材料集群标志性显示度,全面增强产业链完整性协同性,结合当前高分子材料行业发展趋势,并借鉴其他先发城市发展经验,建议成都从以下方面进行突破:

(一)聚力推动产业聚链成群,增强“成都造”高分子材料显示度

深入推动高分子材料产业延链升链补链,锚定高性能工程塑料、有机氟硅材料、高性能树脂改性材料等重点领域,发挥成都金发、硅宝科技等“链主”企业示范效应,依托以商招商、产业协同等方式,吸引和带动行业上下游关联企业集聚,不断提升成都本地配套率和产业链安全性。持续开展优质企业梯次培优,加快培育一批专精特新“小巨人”、单项冠军企业、独角兽企业等高成长性企业。推动成都新材料产业化工园区、金堂经济开发区、欧洲产业城等产业园区错位布局、协同联动,着力打造成为全国领先的先进高分子材料产业集群,共同支撑成都建设全国先进制造业基地。

欧洲产业城

(二)加快攻坚关键核心技术,打造“成都研”高分子材料竞争力

聚焦人形机器人、低空经济、半导体、智能穿戴等行业高性能高分子材料市场需求,依托“揭榜挂帅”和组建链主企业牵头的创新联合体等方式,积极对接国家先进高分子材料产业创新中心等高能级平台,支持龙头企业联合四川大学高分子材料工程国家重点实验室、中科院成都有机所等高校院所围绕关键技术瓶颈开展联合技术攻关,围绕高性能氟硅材料、高端聚烯烃、环保型高分子材料等尖端领域加强研发创新,提升高强度、高模量、耐高温、热塑性复合材料产业化水平,重点支持具有替代进口或填补国内空白的新技术、新产品,培育一批新材料名牌产品和品牌商标产品。强化国家新材料测试评价平台(四川区域中心)建设,全面提升样品检验、计量测试、质量检测等检测能力。发挥先进材料产业生态圈联盟等中介机构作用,常态化开展“新材料科技成果供需对接大会”“科创天府·智汇蓉城”科技成果对接等活动,加速科技成果产业化进程进程。

(三)建立健全发展体制机制,优化高分子材料产业生态

强化重大项目引领支撑作用,推动土地、资金、能耗指标等要素向高分子产业倾斜,全力保障彭州光学级PMMA项目等重点项目建成投产。发挥成都市重大产业化项目投资基金、未来产业基金等撬动引导作用,鼓励更多社会资本参与高分子材料产业发展,重点投向亟须国产替代的先进高分子材料,借鉴广州市创投基金“资本+服务”模式,为投资企业和项目在技术迭代支持、客户导入、战略咨询等方面提供服务。支持本土企业参与高分子材料领域国际标准制定,引导产业规范化发展,提升成都高分子材料产品话语权。

文中部分图片来源:成都日报、“株洲发布”微信公众号