以专利为“镜”,洞察成都国家级创新平台赋能重点产业链发展“硬实力”

2025年全国两会期间,习近平总书记明确提出“抓科技创新和产业创新融合,要搭建平台、健全体制机制,强化企业创新主体地位,让创新链和产业链'无缝对接’。成都始终坚持科技创新与产业创新深度融合,持续推动重点产业建圈强链高质量发展。国家级创新平台作为高能级创新资源的集聚链接地,是推进创新链与产业链双链融合的突破口。

《2025年成都市政府工作报告》明确提出“推动16条重点产业链强链延链补链”,基于此,本文从创新产出规模、创新成果质量、创新转化能力、创新全球化水平四个维度评估成都146个国家级创新平台对16条重点产业链的赋能效果,以期为成都做强科技创新和产业创新协同体系提供参考。

注:国家级创新平台包括国家实验室(基地)、全国重点实验室、国家技术创新中心、国家产业创新中心、国家制造业创新中心、国家工程技术研究中心、国家工程实验室、国家工程研究中心、国家企业技术中心以及其他国家部委批准建设的创新平台。

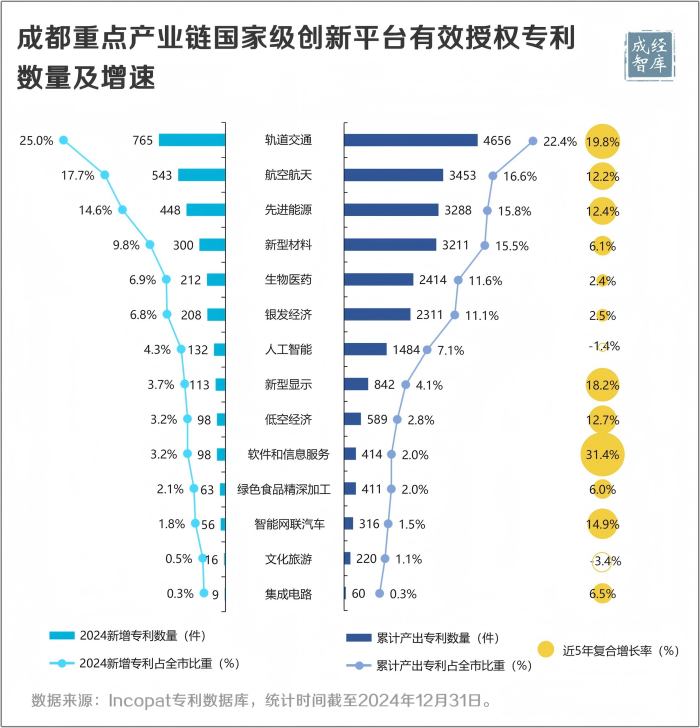

创新成果产出能力是创新平台策源能力的重要表现。截至2024年底,成都重点产业链的国家级创新平台共计产出有效授权专利2.1万件¹(2024年新增3061件),近五年专利复合增长率达10.9%。其中:

轨道交通的专利产出规模最大、新增专利最多。8个国家级创新平台累计产出专利4656件(占全市22.4%),2024年新增专利765件(占全市25.0%),主要以中铁二院(270件)、中铁八局(175件)、中铁二局(168件)为主。航空航天、先进能源、新型材料有效授权专利均超3000件,合计占全市约50%,2024年新增专利合计占全市约40%。软件和信息服务专利增长速度势头强劲,近五年专利复合增长率(31.4%)远超其他产业链,其在2024年增长尤为突出,新增专利数量较2023年增加104.2%。

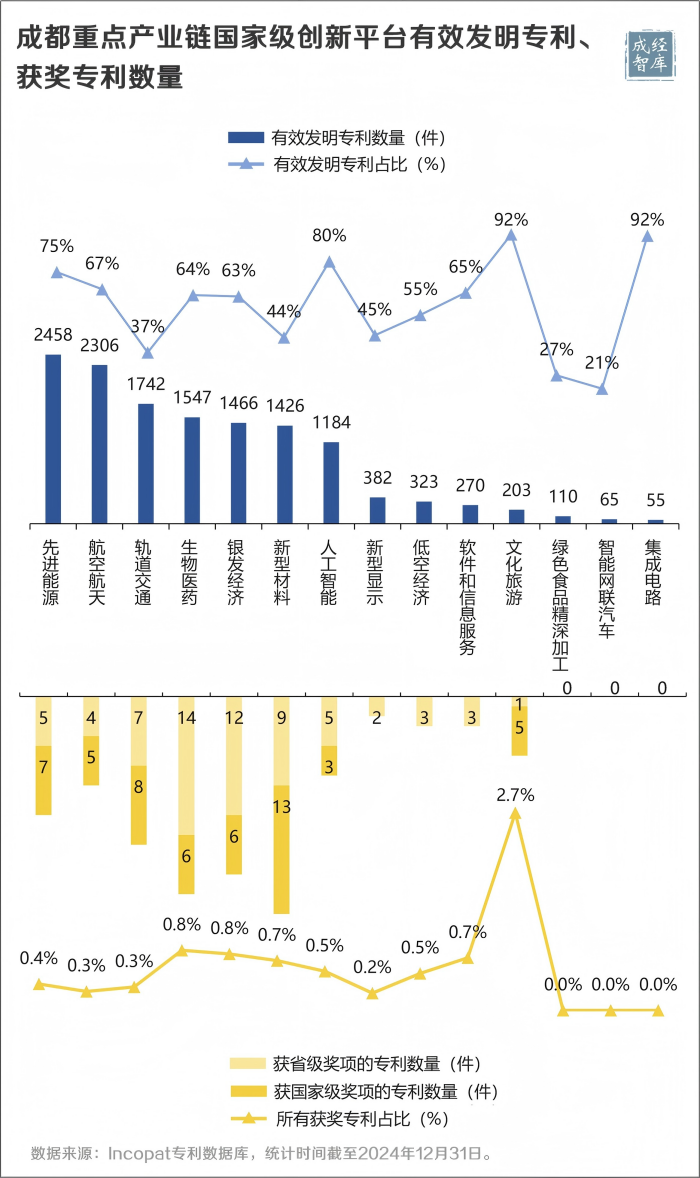

创新成果质量是创新平台突破关键技术、形成高价值专利、培育高端产品的重要标志。截至2024年底,成都重点产业链的国家级创新平台共产出1.4万件有效发明专利,118件获奖专利²。其中:

先进能源、航空航天的发明专利数量位居前列,分别产出2458件、2306件,合计占全市35.2%。新型材料、生物医药、银发经济的获奖能力突出,获奖专利分别为22件、20件、18件,其中,新型材料获得国家级奖项的专利位居各产业链之首(13件),生物医药和银发经济则以省级奖项为主,分别获得14件、12件。文化旅游的发明专利占比、获奖专利占比呈现“双高”特征,成都索贝数码科技股份有限公司技术中心作为文化旅游唯一的国家级创新平台(主营数字创意),累计产出203件发明专利(占比92.3%),6件专利获奖(占比2.7%),两项占比均居全市首位。

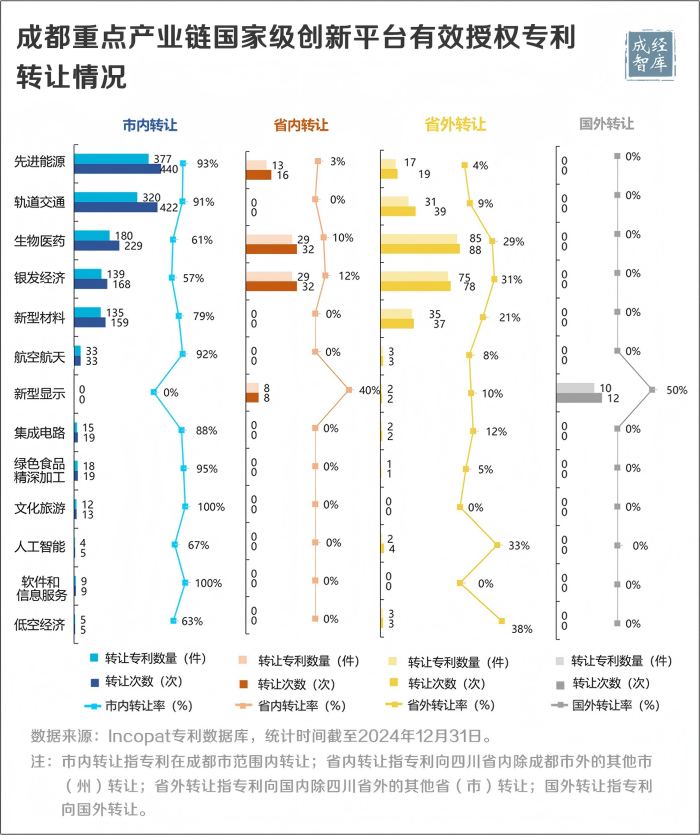

创新转化能力是创新平台对接市场需求、促成技术交易、实现成果增值的重要体现。截至2024年底,成都重点产业链国家级创新平台共有1592件(占比7.7%)有效授权专利发生转让。其中:

先进能源的有效专利转让数量最多,共有407件有效授权专利发生475次转让。软件和信息服务、文化旅游的专利转让均发生在本地,绿色食品精深加工、先进能源、航空航天、轨道交通的专利本地转让率也均超90%。新型显示、银发经济、生物医药的专利跨区域转让态势明显,跨区域转让率分别为100%、43%、39%,新型显示是唯一涉及专利国外转让³的产业链,跨国转让率高达50%,生物医药、银发经济的专利外溢数量多,跨区域转让专利数量分别为114件(转让120次)、104件(转让110次)。

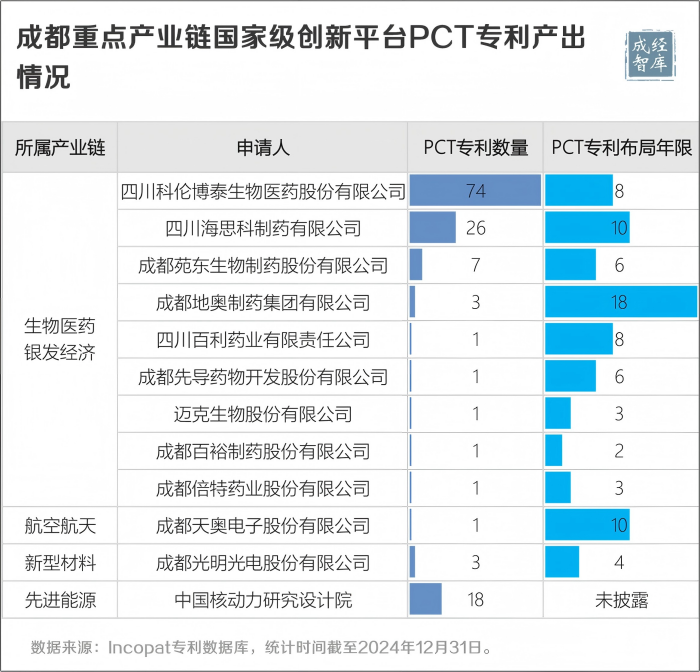

创新全球化水平是创新平台输出国际解决方案的核心标志。截至2024年底,成都仅生物医药、银发经济、先进能源、新型材料、航空航天5条产业链产出137件PCT专利⁴。其中:

生物医药、银发经济产业链产出的PCT专利最多(115件),海外市场布局时间最早(2007年),已连续9年不间断产出PCT专利,年均复合增长率为44.2%。

下一步,建议成都继续强化高能级创新平台支撑重点产业链科技创新发展的关键作用,加快推动创新链和产业链“无缝对接”,可主要从以下四个方面入手:

一是要持续壮大国家级创新平台阵容,不断提升科技成果策源能力。围绕新型显示、智能网联汽车等技术需求旺盛且高能级创新平台较少的领域,推动科研机构、“链主”企业牵头,联动高等院校等多元创新主体,争取建设更多国家级创新平台;同时,为更高效能、更深层次“用好”国家级创新平台产出的大量优质成果,应加快搭建优质科技成果汇聚评估平台,运用大数据技术智能对接专利数据库、科技论文库等,全面汇集多元创新主体产出“从0到1”的原始科技成果,并建立以“市场-技术-风险”为核心的价值评估模型,及时从“科技成果资源池”中筛选出具备市场竞争力、产业化前景明确的高价值科技成果。

二是搭建“线上智能匹配+线下深度对接”供需链接平台,精准匹配科技成果与市场需求。线上通过问卷调查、大数据分析等精准识别企业需求,搭建“技术拼图”模型将碎片化的、点状的科技成果“串珠成链”,通过集成组装、改进优化等方式形成新的“从1到10”的可直接满足企业需求的解决方案。同时,在线上平台设置科技成果超市、“揭榜挂帅”专区等特色功能专区,实现企业需求库与成果资源库的动态精准匹配。线下依托成都市民营经济发展促进中心等服务平台常态化开展科技成果供需对接会、“校企双进找矿挖宝”等品牌活动,提供“一对一”对接等定制化服务。

三是搭建“中试+基金”“中试+人才”要素赋能的成果转化平台,加速推动科技成果本地转化。聚焦新型显示、银发经济、生物医药等专利本地转化率较低的产业链,针对转化阶段技术风险大、基金不敢投等痛点,依托省市中试平台、概念验证中心及高能级创新平台资源,联合头部企业、金融机构设立中试专项投资基金,联动市级天使投资基金,实现“投早、投小、投长期、投硬科技”。针对转化阶段专业人才短缺瓶颈,探索建设技术转移人才培养基地或技术转移学院,培育包括技术转移专员、知识产权专员、成果评价师等综合性技术转移人才队伍。

四是持续完善国际专利服务机制,助力企业提升“国际话语权”。统筹组织国际专利服务专业力量,充分调研生物医药、银发经济、先进能源等产业链国际专利布局情况,分析创新主体国际专利布局成功案例,为企业海外运营提供参考。紧扣企业国际化发展需求,培育专业中介机构,统筹协调国际专利申请指导、布局规划、价值评估、跨国维权等关键环节,构建覆盖“申请-维护-运营-保护”全链条的国际专利服务体系,实现服务供需精准对接。

文中数据来源:Incopat专利数据库,统计时间截至2024年12月31日。

文中注释说明:

1. 有效专利数据统计共涉及以科研机构和企业为(依托或牵头)建设单位的127个国家级创新平台,以高校为建设(依托或牵头)单位的19个国家级创新平台未纳入统计。因专利申请需以高校为申请单位,无法以创新平台本身去申请,而高校往往具有多个创新平台,如以高校为单位进行专利统计会导致统计样本量变大且失真,故暂未统计以高校为建设(依托或牵头)单位的创新平台专利情况。

2. 获奖类型包括中国专利奖和四川专利奖。

3. 专利国外转让是指:在中国申请、授权、受中国境内保护的专利通过转让协议将所有权转移给国外主体,受让方需要根据其所在国家的法律,通过重新申请或其他方式才能获得当地的专利保护。

4. PCT专利是指:通过《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty)途径提交的国际专利,申请人可以通过一次申请在多个国家获得专利保护,极大简化申请人在多个国家申请专利的流程。