成都生物医药:迈向万亿级产业集群背后的“量与质”

从2024年政府工作报告首次提及“创新药”,到国务院出台《全链条支持创新药发展实施方案》、党的二十届三中全会明确提出健全支持创新药和医疗器械发展机制,再到2025年政府工作报告强调培育生物制造等未来产业,一系列顶层设计和政策文件的密集出台,表明生物医药已成为我国最受关注的战略性新兴产业之一。自2019年成都生物医药产业集群成功入选国家首批战略性新兴产业集群,成都以园区为承载,以产业生态构建和重点项目为抓手,全力冲刺万亿级生物医药产业目标,呈现出“首发”涌现、产业“质”“量”齐升的态势。

本文从市场主体、市场融资、创新能力等视角出发,在与北京、上海、苏州等生物医药发展领先城市*对比中探寻成都生物医药发展质效,为成都打造万亿级产业集群提供参考。

*注:生物医药发展领先城市主要包括北京、上海、苏州、南京、武汉、杭州、天津、广州、深圳九大城市,济南、长沙、宁波、重庆等城市因入选生物医药产业相关榜单亦有所涉及。

(1)总体看:医药经营企业、医疗机构数量领先

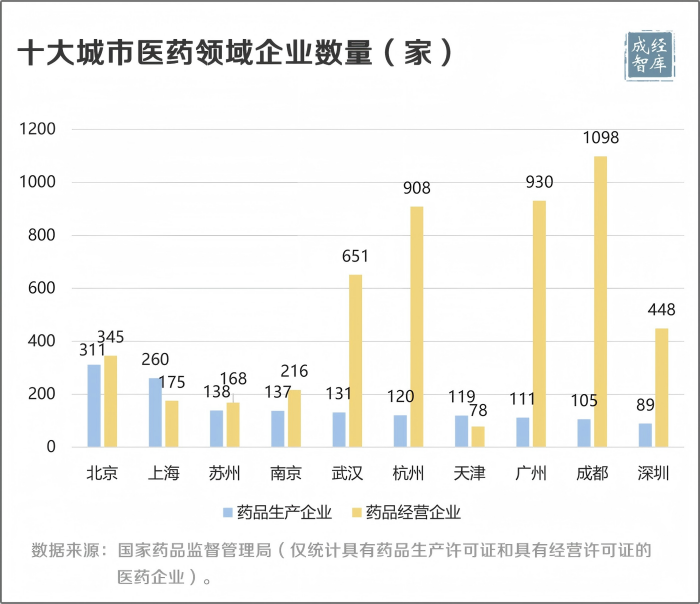

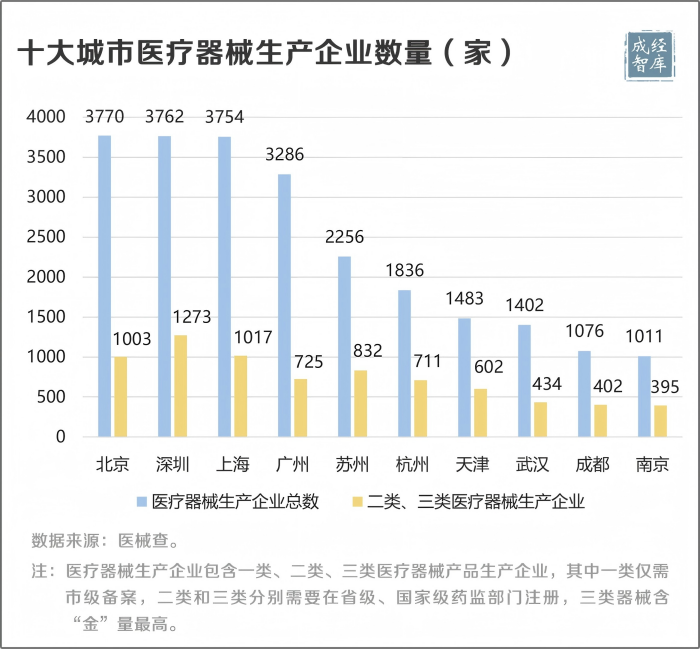

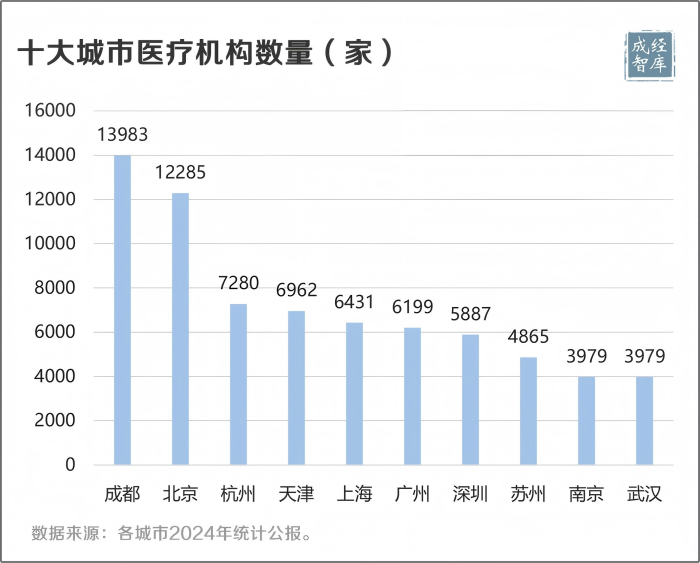

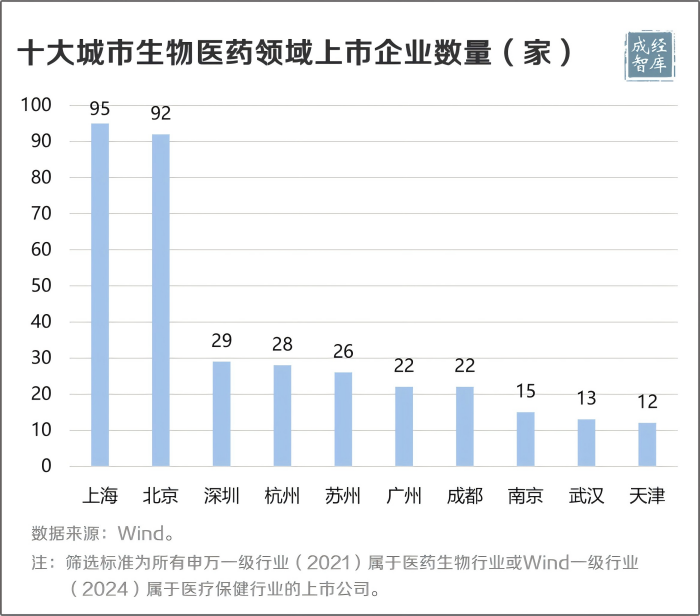

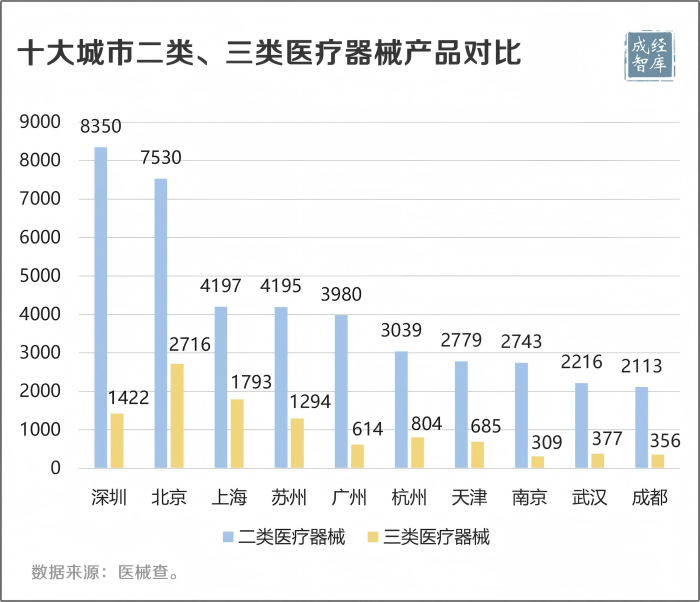

从量上观,截至2025年5月,成都共有105家企业具有药品生产资质,共有1098家企业具有药品经营许可,二者数量在十大城市中分别排名第9和第1;共有医疗器械生产企业1076家,在十大城市中排名第9;共有各类医疗机构13983家,在十大城市中排名首位。从质上观,截至2024年底,成都生物医药上市企业达22家,在十大城市中位于中游水平。

(2)细分看:创新药领域中医药、化学药实力强劲,高端诊疗特色突出

创新药领域,成都中医药产业链完备,已实现“种-研-产-销”全链条贯通。截至2024年底,成都麦冬、川芎、白芷等川产“道地药材”占全国产量的70%以上;集聚中医药械生产规上企业126家、中药制药上市企业2家;天府中药城获评“全国中医药最具活力园区”;荷花池中药材专业市场规模与效益位居全国17大中药材市场第3位,并发布首个国家级中药材商品指数。西药呈现“化学药整体实力强劲、生物药特色领域突围、企业国际化加速”特征。在成都9家西药制药上市企业中,化学药占据7家,生物药占据2家。成都在基因与细胞治疗、疫苗、ADC药物等领域处于技术前沿,四川至善唯新生物科技有限公司在研的肌少症基因药物项目有望成为全球首个开展的该适应症基因治疗临床研究;成都优赛诺生物科技有限公司成功研发全球首款通过FDA新药临床试验申请的脐血通用型CAR-T产品;四川科伦博泰生物医药股份公司研发的芦康沙妥珠单抗成为首个国产完全获批ADC药物。成都企业出海成效突出,百利天恒、科伦博泰出海业务占比90%以上,二者与海外公司的授权合作刷新了中国创新药出海记录。

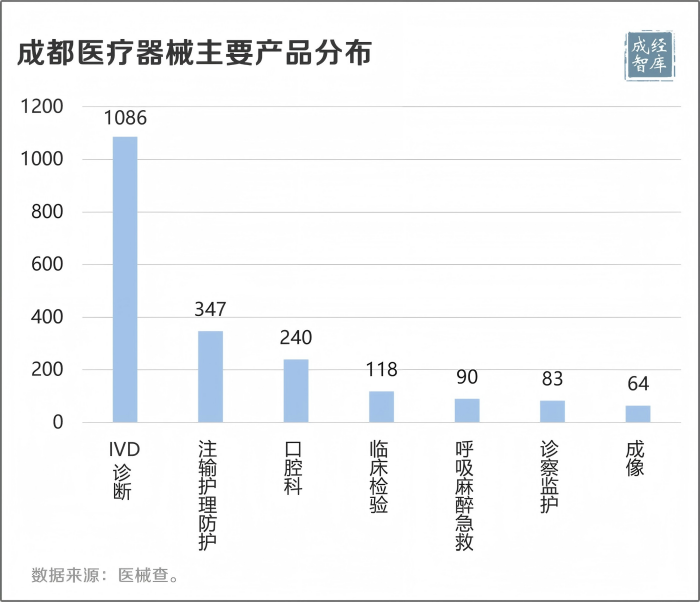

高端医疗器械领域,体外诊断、影像设备等方面形成细分优势。截至2025年5月,成都拥有有效注册医疗器械产品共2469个,其中二类、三类医疗器械产品分别为2113个、356个,主要覆盖IVD诊断、注输护理防护、口腔科等领域,在体外诊断(迈克生物全自动化学发光分析仪)、影像设备(奥泰医疗超导磁共振成像系统)等领域西部领先。但是,成都高技术含量、高附加值的三类器械产品创新仍有待加强。

高端诊疗领域,公立医院实力突出,民营机构规模扩张,形成医美、辅助生殖等消费医疗全国高地。公立医疗方面,截至2024年底,成都三甲医院数量达到55家¹,四川大学华西医院、四川省人民医院、四川大学华西口腔医院3家医院入围2024年中国医院综合排行榜百强。民营医疗方面,成都民营机构数量庞大,规模化、连锁化经营特征突出,拥有2家上市企业,整形医院、骨伤科医院、中医院、妇儿医院、口腔医院等为民营专科医院数量最多的门类,医美、辅助生殖、精准医疗与高端体检等消费医疗活跃,医美产业综合发展水平位列全国第3。

(1)总分看:投资吸引力较强,“投早投硬核”特征明显

从投融资体量看,成都生物医药领域展现出强劲的投资吸引力与逆势增长韧性。2016-2024年,成都生物医药领域累计投融资金额341.71亿元(未公布金额的不在统计范围内),在全国所有城市中,排名第7;累计投融资事件287起,排名第8。同时,在2024年全国医疗赛道投融资事件总量同比下降6.6%的背景下,成都仍实现投融资事件64起,较2023年的54起、2022年的51起持续稳步上升,体现出抗周期能力。

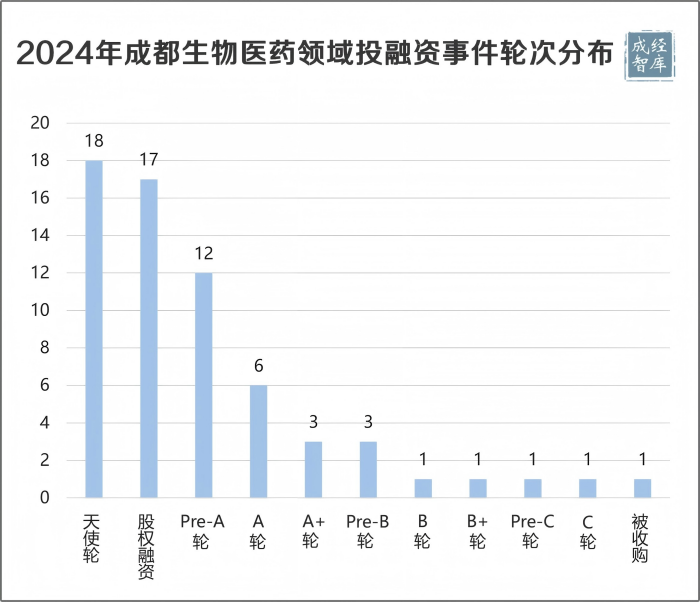

从融资轮次看,早期融资占据主导地位,中后期轮次存在亮点案例。2024年成都64起投融资事件中,天使轮占比达28%,其次为股权融资,以及Pre-A到Pre-B轮,其中放射性领域企业通瑞生物制药(成都)有限公司完成超1亿美元A+轮融资。通过统筹成都生物城基金、川创投等政府引导基金和深创投、高瓴创投等市场化资本,成都还出现多个B轮及后续轮次投资达上亿元的案例,如,多肽领域的成都普康唯新生物科技有限公司于2024年6月完成数亿元B+轮融资、核药赛道的成都纽瑞特医疗科技股份有限公司在2024年3月完成超3亿元C轮融资等。

(2)细分看:新药研发、介植入材料、精准医疗等“吸金力”强、“BT+IT”深度融合成为趋势

创新药领域,细胞与基因治疗、ADC药物、早研创新备受关注。2024年,成都生物医药领域64起投融资事件中超半数(36起,占比56%)发生在创新药领域,同时创新药领域的投融资半数(18起,占比50%)发生在研发阶段,聚焦领域分别为皮肤疾病、小分子化学药、基因治疗、细胞技术、放射性药物等,其中放射性药物领域表现亮眼,总计2起,获超4亿人民币(不包含未披露的)融资。生产阶段投融资则主要集中在创新疫苗和新型佐剂、基因治疗药物等领域,其中,成都迈科康生物医药有限公司获深创投3亿人民币C轮投资。

高端医疗器械领域,投融资焦点为介植入器械和智能化领域。2024年,成都医疗器械领域发生投融资事件21起,其中,初创期企业表现活跃,天使轮融资达7起,重点投向智能3D医疗超高速打印系统研发、医疗科技服务等前沿领域。成长期企业融资更为密集,股权融资及Pre-A至A+轮融资共计12起,覆盖智能输血技术、色谱仪开发、血管介植入器械、脑科学医疗设备及增材制造等多元化赛道,展现了成都医疗器械产业链的纵深拓展。同时,成都异种器官移植项目、类器官及动物模型服务项目分别斩获A+轮、A轮融资,凸显出成都在生物医学工程领域的创新潜力。

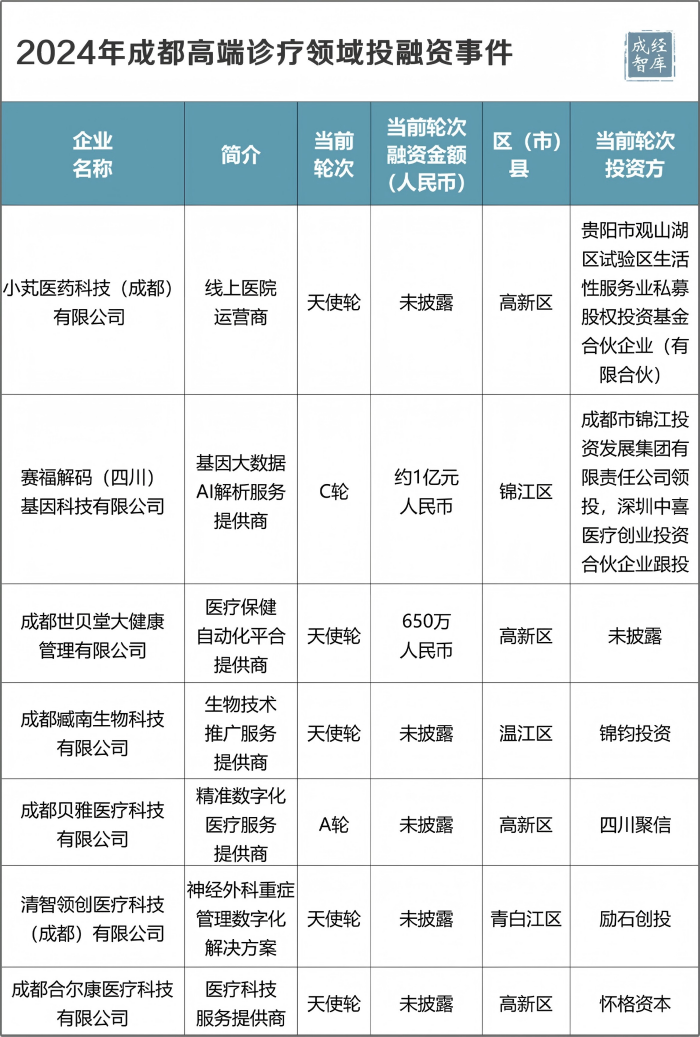

高端诊疗领域,精准医疗和医疗信息化最受资本青睐。2024年,成都高端医疗领域共发生投融资事件7起,其中5起集中于数字医疗赛道,呈现“BT+IT”深度融合趋势,典型案例包括专注儿童遗传病精准诊疗的赛福解码(四川)基因科技有限公司完成亿元C轮融资。

(1)创新平台体系日益健全,园区综合实力强劲

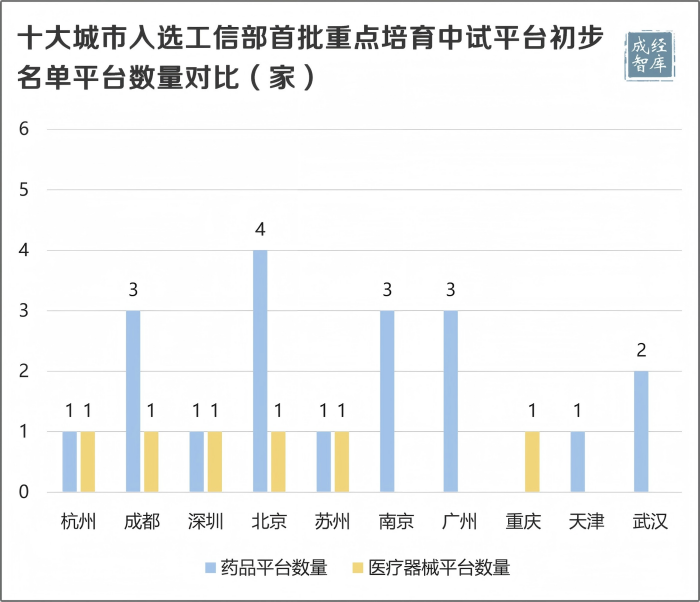

从平台总量来看,截至2025年5月,成都集聚生物靶向药物国家工程研究中心、国家精准医学产业创新中心等创新平台147个(国家级创新平台11个)、中试平台48个、概念中心7个,比肩苏州、上海等生物医药第一梯队城市,特别是成都共有4家平台入选工信部首批重点培育中试平台初步名单,在十大城市中排名第2²。

从园区来看,成都温江高新技术产业园区已打造2个国家级重点实验室、9个国家级研发中心、197个省级研发平台以及33个公共技术服务平台。成都医学城入选2023年国家生物医药产业园区综合竞争力前50强;成都天府国际生物城已构建覆盖全生命周期科研型功能平台86个,临床在研新药108个,成功入选2024年“中国生物医药产业园区TOP15”,位列“2023中国生物医药园区竞争力排行榜”第3,与北京中关村、苏州工业园同属第一方阵。

(2)企业自主研发能力较强,药品上市加速爆发

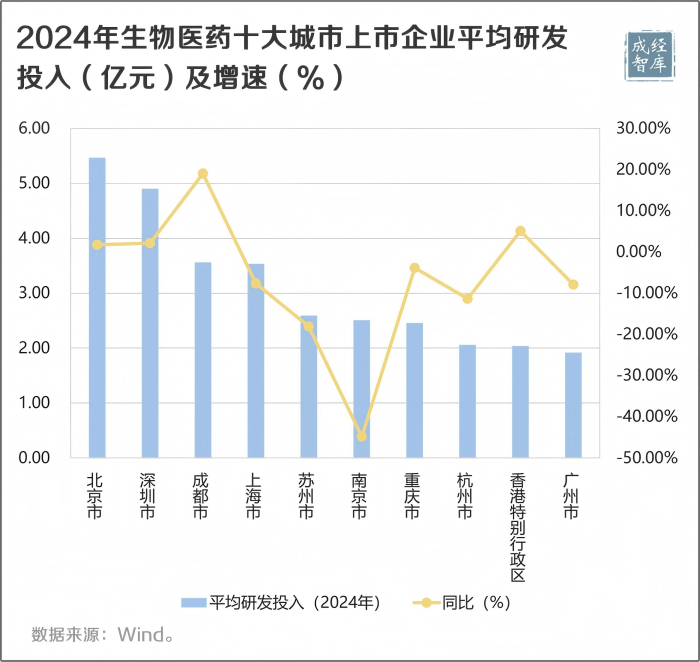

从研发主体来看,成都生物医药上市企业研发积极性较强、研发投入增长迅速。2024年成都22家生物医药上市企业平均研发投入为3.56亿元、在十大城市中排名第3,且2024年上市企业平均研发投入同比增长19.04%,远超其他城市。

从研发成果来看,2016-2024年,成都批准上市药品总数637个、药品试验总数1008个,在全国所有城市中排名分别第2、第6。2024年批准上市的40款国产1类创新药中,成都占据6款,居全国前列。

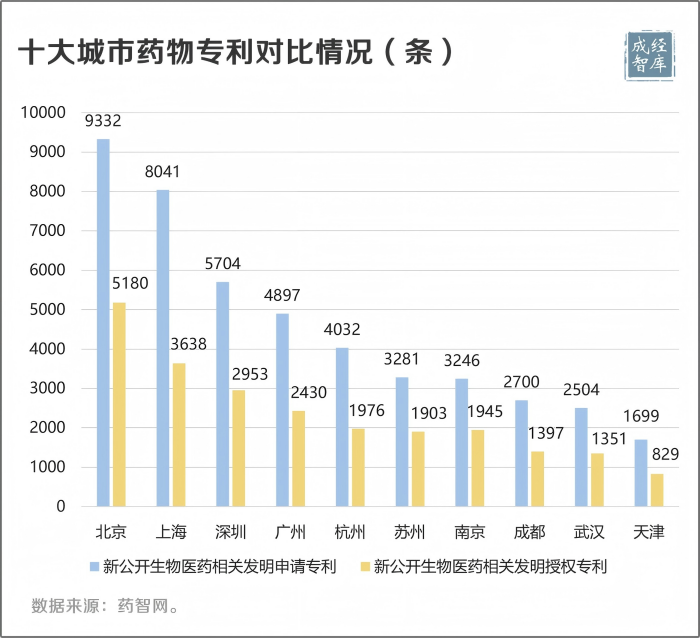

从专利输出来看,2024年成都新公开生物医药相关发明专利2700条、授权专利1397条,在十大城市中均排名第7。

(3)专业人才吸附能力较强,人才本地供给丰富

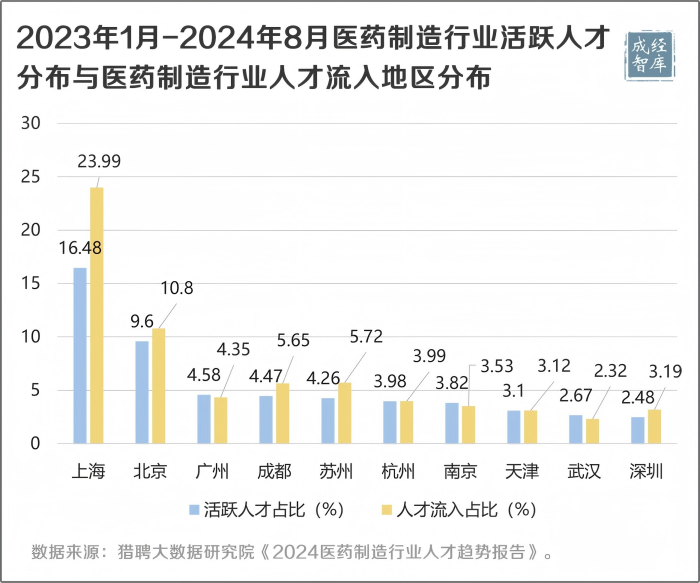

从人才引力来看,随着生物医药产业显示度提升,成都备受全国医药行业人才青睐,位居2023年1月-2024年8月全国医药制造人才活跃城市、人才流入城市第4名。其中温江高新技术产业园区已汇集两院院士和国家、省市人才计划专家200余名,生物医药从业人员10000人以上;成都天府国际生物城已集聚一批诺奖队伍、国家级院士团队、高层次人才团队,引进高素质产业人才18000余人,实现人才与产业发展的良性循环。

从高校人才供给来看,成都集聚四川大学、成都中医药大学、成都医学院等多所医药高等院校,为生物医药企业提供丰富的人才供给,四川大学华西医学中心年输送生物医药人才超1500人。

综合来看,成都生物医药产业综合实力不断提升,搭建起以创新药、高端医疗器械、高端诊疗为主体的产业框架,中医药、化学药、医美、辅助生殖等细分领域优势突出,产业资本撬动效应明显,创新综合实力、人才吸附能力不断提升。但在生物药、高附加值医疗器械、前沿赛道布局、创新成果转化等领域还需进一步发力。未来成都可着重关注以下方面:

一是着力扬长补短,巩固提升药械制造基础。持续放大中医药产业优势,完善中药材溯源标准和精深加工体系,打造“川药”品牌矩阵,依托“一带一路”推广中药创新药及中医设备。针对创新药、高端医疗器械生产薄弱短板,依托“立园满园”行动,完善专业化厂房、GMP车间、冷链仓储等专业配套载体,集成“研发试剂超市”、进出口通关服务、共享中试转化平台等专业服务,集中资源招引和培养生物药产品和高附加值医疗器械产品研发生产企业。打造高端医疗器械技术攻坚集群,联合高校和科研机构攻关AI辅助诊断、手术机器人等关键技术。

二是推进资本赋能,抢抓硬核创新与融合发展风口。在资本端,深化“投早投硬核”机制,以政府引导基金撬动社会资本,构建覆盖“天使孵化-成长加速-产业并购”的全周期支持网络,加速培育高成长主体。在产业端,加速“BT+IT”技术融合与医工交叉创新,聚焦新药研发、介植入器械、精准医疗等资本青睐赛道,推动人工智能与大数据赋能研发降本增效,缩短技术转化周期。在招商端,创新“产业链图谱+资本招商+场景赋能”模式,精准锚定核药、ADC药物、医疗机器人等前沿领域,吸引标杆项目落地,形成“资本-产业-创新”良性循环。

三是聚焦关键环节,推动创新要素赋能成果转化。支持龙头企业依托国家级平台,联合本地高校院所、医疗机构共同开展药械研发、临床试验和产品应用,加速创新成果转化和产品上市。加强中试、概念认证、技术转化等平台建设,打通从新药新器械研发到审批、上市、生产、出海等环节难点堵点,构建“需求精准响应-资源高效配置-成果加速转化”的闭环服务体系。发挥医药人才集聚优势,积极探索制定产业、技术人才培养计划,打好 “引育留”组合拳,推动高端人才与医药发展双向赋能。

文中部分图片来源:图虫。

文中数据来源:国家药监局(NMPA)、成都2024年统计公报、2024中国生物医药产业园区竞争力评价及分析报告、四川科创通、Wind、药智网、《2024年度中国城市医美产业发展指数》、成都发展改革《向“新”求“质” | 融合创新 健康未来 温江区打造国家级生物医药产业高地》、成都高新区管理委员会《成都生物医药产业迈向万亿级背后:这座“城”帮企业赛跑》、复旦大学医院管理研究所《2024中国医院综合排行榜》、红星新闻《亿元重奖新药研发!成都多部门发布中医药全产业链扶持政策》、成都民营经济《政策 | 速看!种植、研发都有补贴→》、温江新闻网《促进创新主体有效贯通和精准对接!温江公布42个公共技术服务平台》、天虎科技《盘点:机构出手放缓,成都大健康投融资事件何以逐年递增?》、猎聘大数据研究院《2024医药制造行业人才趋势报告》、投资成都《成都生物医药产业迈向万亿级背后:这座“城”帮企业赛跑》、药视声《成都:西部崛起的千亿力量》。

文中注释说明:

1. 数量不含妇幼保健院。

2. 根据工信部首批重点培育中试平台初步名单统计得来。