中国地方政府数字化服务能力发展报告(2023)

数字政府蓝皮书《中国地方政府数字化服务能力发展报告(2023)》(以下简称《报告》)近日正式发布,该报告连续第五年以国家重点图书出版规划项目--社会科学文献出版社蓝皮书形式出版。

《报告》是电子科技大学智慧治理研究院和成都市经济发展研究院合作完成的研究成果,联合十家机构共同发布。2023年《报告》将地方政府互联网服务能力评价体系迭代为地方政府数字化服务能力评价体系,以期持续从社会需求端感知视角,监测与评价政府数字化转型的内化进程和外化实效,反映数字政府时代与时俱进的履职能力建设,梳理和记录政府数字化服务能力建设和发展脉络,为全面推进政府治理体系和治理能力现代化提供研究和决策支持。

政府数字化服务能力是指政府主动顺应经济社会数字化转型趋势,以数据技术的广泛应用驱动政府治理理念转变、组织机制变革、治理流程优化,推进政府向整体供给服务、协同响应服务、高效智慧服务的新形态进化,进而将政府数字化履职的内在能力建设外化为社会公众可感知的泛在可及、智慧便捷、公平普惠数字化服务体系的综合能力。政府数字化服务能力建设的出发点和落脚点是满足人民美好生活向往,是构建数字化、智能化的政府运行新形态成效显现的关键支撑,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要体现。

2023年《报告》将政府互联网服务能力评价体系正式迭代为政府数字化服务能力评价体系,着眼于推进数字政府建设中的理念进化、组织进化、治理进化,在原有政府互联网服务能力评价体系的基础上,迭代形成了从社会需求端感知和研判政府输出端的政府数字化服务能力评价体系。

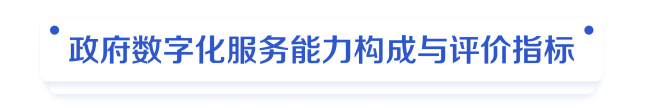

迭代后的政府数字化服务能力评价指标体系在评价指标、权重、采集点位均有相应调整,更加聚焦数字政府建设的重点难点,凸显数字化改革的重要引擎作用,将数字化转型的外化实效贯穿于政府服务供给、响应和智慧能力三个维度的评价之中,增设了“数字驱动能力”的观察评价维度,以期更准确地反映政府数字化服务能力发展的实际情况,评价数字政府的内化进程和外化成效,并研究观察数字政府引领驱动数字经济、数字社会、数字文化和数字生态文明全方位协同发展状况。

《报告》评价指标体系设计为三级,包括3个一级评价指标、1个一级观察指标,9个二级指标和24个三级指标,具体设计如表1所示。

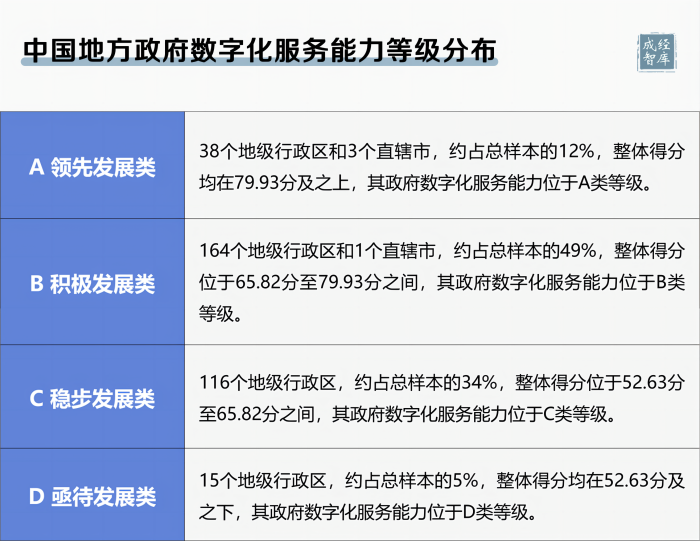

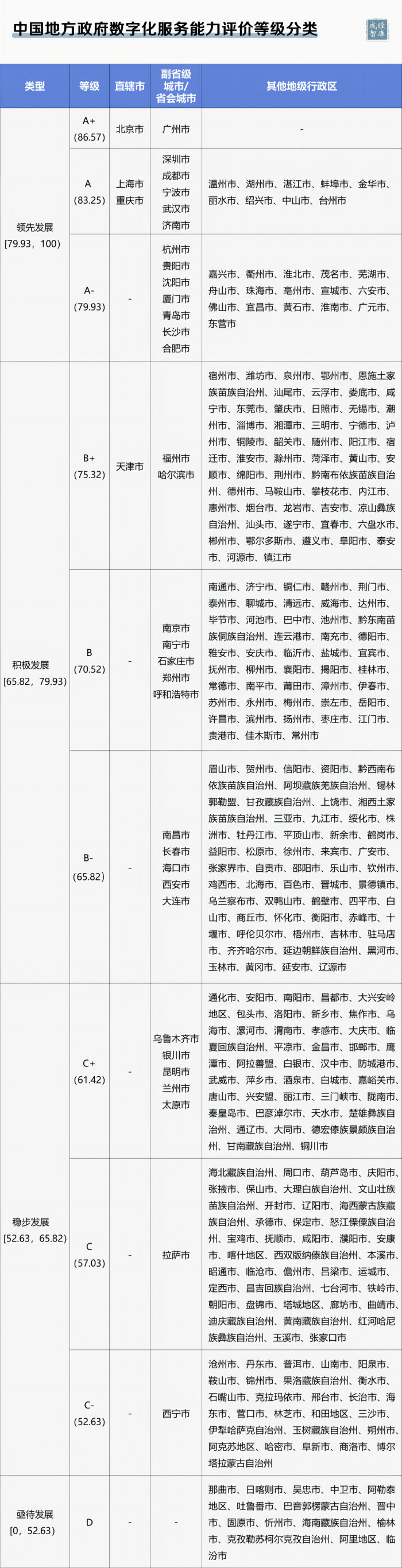

《报告》评价范围涉及337个地方政府,包含4个直辖市和333个地级行政区,满分是100分。以中国地方政府数字化服务能力的评价总分为基础进行差分计算,通过差分趋势发现,合肥市、辽源市、博尔塔拉蒙古自治州的差分结果相对显著,可以作为中国地方政府数字化服务能力得分的分界点。根据以上三个点位,可将中国地方政府数字化服务能力的评价得分从高到低划分为领先发展、积极发展、稳步发展、亟待发展四种类型。

《报告》进一步根据A、B、C三个等级内的地方政府数字化服务能力得分情况平均划分,即在每个等级内部分别形成三个级别,并根据相应得分对样本进行分类。

《报告》对中国地方政府数字化服务能力发展现状分析时,兼顾了延续与迭代的视角,通过与过去几年互联网服务能力评价表现的对比分析,持续关注政府数字化服务能力的外在价值发展变化;通过重点对新调整指标获取评价数据的关注与分析,以期研究发现政府数字化转型内核驱动的发展变化。主要研究发现如下:

(一)整体发展态势持续向好,地区间发展差距更加明显

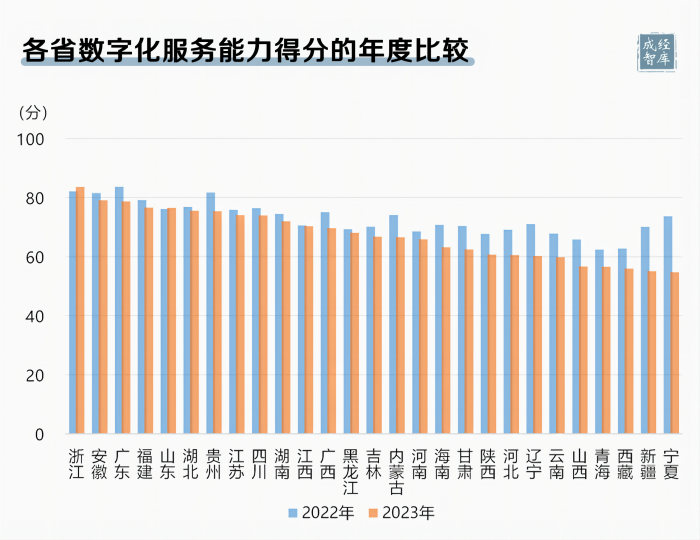

一是地区间差距两极分化态势更加明显。领先发展类的地方政府数量与2022年报告相同,积极发展类的地方政府数量较2022年报告下降21个;而稳步发展类和亟待发展类的地方政府数量则均有不同程度上升。地方政府最高得分与最低得分差由2022年报告的34.23分上升为44.08分。说明虽然地方政府数字化服务能力的整体发展态势向好,但在调整评价指标后,领先发展类的地方政府引领示范作用仍然显著,而处于稳步发展类和亟待发展类地方政府的发展差距也得以凸显。

二是先进地区的区域发展优势进一步显现。中部地区、西部地区和东北地区地方政府数字化服务能力得分均值占东部地区地方政府数字化服务能力得分均值的比重均出现不同程度的下降。各省级政府数字化服务能力得分的标准差为8.33分,比2022年报告上升2.73分,浙江省、广东省和安徽省的省级政府数字化服务能力得分均值均在78分以上,尤其是浙江省从2022年报告中的82.21分增长至83.67分,地区发展优势明显。

(二)服务供给能力向规范融合发展,平台建设驱动明显但发展不均衡

一是清单化管理成为推动政府服务规范供给的有力手段。平台供给能力得分率均值上升15.8%,清单规范性指标提分明显。各地方政府将清单化管理作为推动政府服务规范供给的有力手段,通过政务一体化平台等平台持续性建设逐年提升权责清单、基层公开标准化目录等的规范性、覆盖度,对政府服务规范性供给起到积极作用。

二是服务清单化供给与公众实际有效获得存在较大差异。内容规范性指标的得分表现相较清单规范性指标还有较大差距。由于各地方政府在清单化管理全过程的制度设计、执行落实、公众监督等闭环完备程度不一致,特别是自上而下清单管理执行时差异化,导致实际内容规范供给与清单公布情况、公众有效获取还有较大差异。

三是平台建设驱动服务规范供给的深度融合发展不均衡。各省推进全省政务服务一体化平台建设对所辖地方政府整体服务能力起到显著促进作用,但在跨平台、跨层级的深度融合方面仍存在发展不均衡现象。各地方政府在跨平台电子证照互认、跨地区事项联办等方面发展差异明显,上海、浙江等部分地区在改革推进力度、平台数据融合、技术实现支撑上相对较好,但多数地区缺乏系统与数据的深度整合,实际办理成效并不理想。

(三)服务响应能力向高效协同发展,数据共享与应用模式探索成效明显

一是从单点诉求回应向主动感知回应转变。各地方政府诉求回复响应能力整体表现有所提升,有79.82%的地方政府按时回复,37.98%的地方政府进行了回访,整体单点诉求回应能力不断提升。同时,37.98%的地方政府建有知识库或热点高频问题栏目并持续更新,50.74%的地方政府设置主动回应栏目,表明用好诉求数据对苗头性、典型性、集中性问题提前研判,形成诉求收集、处理、研判、决策、公开的主动感知回应模式已逐步成为各地方政府的探索方向。

二是集成化办理促进服务协同能力不断增强。各地方政府依托一体化政务服务平台不断提升政务服务效能,围绕为民办实事、惠企优服务、“高效办成一件事”,创新做法不断涌现,“一网通办”能力显著增强。如北京、上海市以“一业一证”改革推动实现“一证准营”、湖北省在全省推进“一事联办”改革,推动政务服务从“能办”向“好用”“爱用”转变,以集成化办理促进服务协同能力不断增强。

(四)服务智慧能力向集约便捷发展,数据底层支撑与应用作用不断显现

一是跨层级的平台集约智能提供极大提升了区域覆盖度。各地方政府中提供智能搜索服务的占比98.81%,提供智能问答服务的占比75.60%,省级平台的智能服务集约提供解决了有无问题,正在向服务应用好坏发展阶段过渡,但地区间的发展差距相对较大。如浙江省每项搜索服务都能够匹配到对应的地区层级内容,有效地提升了搜索智能度与效能,呈现总体得分高、地区间标准差小;而吉林、广西等省份则呈现总体得分低、地区间标准差小的情况。

二是智能化服务质量受到多重制约因素总体进展较缓。地方政府智慧服务能力评价结果相较于服务供给和响应能力整体得分率仍然偏低,相关延续性指标的表现进步并不很明显。智能化服务质量不仅受制于技术的高效支撑、经费投入力度,更重要的是受制于政府从业务角度对所有服务事项、政策文件、常见问题等开展规范清理,建立公众需求与政府服务相匹配的包括语义分析等在内的各项规则,并形成常态化的维护机制,以提高服务精准度与服务质量。

(五)数据驱动能力仍处于探索阶段,公共数据开放赋能效用比较薄弱

一是数据开放平台开通率整体不高,发展进步空间较大。全国仍有42.14%的地方政府没有开通数据开放平台,大多分布在甘肃、陕西、宁夏、新疆、青海、西藏、云南等经济欠发达地区。相较2022年报告,337个地方政府开通数据开放平台的比例只提高了2.67%,新增9个城市。说明我国副省级/省会城市和其他地级行政区仍需要加快步伐开通数据开放平台。

二是数据开放平台创新应用成果不足,赋能效用比较薄弱。在已开通数据开放平台的地方政府中,绝大部分建设了数据目录,数据检索能力较好,但整体创新应用成果不足。有43.75%的副省级/省会城市所开放的API接口数量为0,其他地级行政区中有57.48%的API接口数量为0;有65.63%的副省级/省会城市与87.38%的其他地级行政区开放的数据应用数量在10个以下。地方政府需要注重发挥数据应用栏目的实际价值,激发数据应用成果创造活力,更好地赋能数字经济、数字社会的发展。

三是数据开放平台的数据安全政策保障情况较好,隐私政策还需完善。在337个地方政府中,有244个的政策文件中有数据安全保障相关章节。其中,直辖市的比例为100%,副省级/省会城市的比例为84.38%,其他地级行政区的比例为70.76%。在隐私政策建设方面,31个省级平台中有21个平台在注册过程中没有隐私政策说明,其他有隐私政策说明的地区基本在数据驱动能力得分率上排名靠前。各地方政府需要尽快注意完善平台的隐私政策建设。

(一)政务服务从“能办”向“好办”转变全面加速

一是以服务实效为导向推进常态化机制建设。各地坚持技术创新和制度创新双轮驱动,出台一系列标准规范清单及配套制度保障集约化平台的建成运行,接下来需要从关注实际应用效果出发,从规范标准的落地实施、事项办理的快速响应、跨区办理的条块联动、应用效果的评估实时等,形成常态化机制建设模式,实时推进规范标准建设优化细化与管理模式适应性调整与创新探索,促进政府数字化服务能力进一步提质增效。

二是以创新示范和复制推广相结合方式实现全面提速增效。领先发展地区的地方政府数字化服务能力仍将在一段时间保持相对明显优势,承担更多的创新示范任务,持续聚焦企业、群众办事难度大,办事频率高的事项,结合线上服务流程再造构建与之匹配的线下业务协同的体制机制,持续加强体制机制改革与数字技术应用深度融合,不断健全服务应用规范,以带动全国各地方政府整体发展,推动政府运行更加协同高效。

三是以企业和群众获得感为第一评价标准推进常态化以评促建。持续践行“人民城市人民建、人民城市为人民”的重要理念,第三方评价体系将以企业和群众获得感为第一评价标准,立足于用户视角,推动政务服务从政府供给导向向企业和群众需求导向转变,从被动服务向主动服务转变,从“能办”向“好办”“爱办”转变,客观评估发现的存在问题,以期加强评估结果运用,助力各地先进经验复制推广。

(二)数据赋能从“数治”向“善治”转变提质加速

一是深化数据共享应用推进政府数字化服务体系更加智能化。依托全国和地方的一体化政务服务平台,通过不断强化数据共享应用,在全国范围逐步以政务服务码为载体,推进各类卡、码、证承载的数据互通和服务融合,实现以“码上办”;分析预判企业和群众办事需求,通过智能问答、智能预审、智能导办,实现“自助办”,建设企业服务空间和个人服务空间,推动惠企利民政策和服务免申即享、直达直享、快享快办,实现“精准办”,不断提升政府数字化服务的智能化、个性化、精准化服务水平。

二是强化数据研判感知推进政府数字化服务体系更加亲民化。让数据在政府的履职、运行、决策中发挥基础作用,实现“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”,针对办事堵点的数据分析研究,查找政务服务优化、效能提升的薄弱环节,对苗头性、典型性、集中性问题提前研判,推动破解问题的关口前移,为优化流程、创新服务等提供参考,健全堵点数据分析应用机制实现趋势感知,提升智慧监管和智能服务能力,实现线上线下服务深度融合,让政府数字化服务体系更加智慧便捷。

三是打通数据流通壁垒推进政府数字化服务体系更加整体化。充分依托全国一体化平台加快建立权威高效的数据共享协调机制,支撑各地区、各有关部门政务服务和监管平台数据共享需求,提升数据共享统筹协调力度和共享效率,构建上下耦合、协同互促的整体联动体系,打造顶层设计更完备、协同推进更有力、服务质量更高效、服务方式更便捷的全国政务服务“一张网”,推进“全国通办”整体发展。

(三)数据政务的“引领”和“驱动”效应进一步显现

一是数字政务对领导干部数字素养提出更高要求。习近平总书记强调,领导干部要善于获取数据、分析数据、运用数据,要加强学习,懂得并用好大数据,提高对大数据发展规律的把握能力。全国各地数字政务的蓬勃发展提升了领导干部重视数据、应用数据、分析数据的数字技能,在推进实施数据共享、政企合作、社会参与等目标的过程中,为领导干部更好地具备数字经济思维能力和专业素质奠定了基础,以推动数字中国的整体发展。

二是数字政务数据开放共享体系促进数据资源大循环。在推动数字政务“五跨”“三融合”,推进数据资源在政府内部、行业内部、区域内部的共享利用的同时,进一步加强数据的依法依规高效共享和有序开放利用,充分释放数据的要素价值,推进各类数据资源在政府、市场、社会之间的跨界有序流动,让各类数据资源面向经济社会发展的各个领域全方位赋能,使政府更多充当市场先期培育者和宏观引导者的角色,驱动数字经济更好地服务和融入新发展格局。

三是数字政务深化改革全面赋能五位一体协同发展。数字政务充分运用数字技术赋能政务运行,从宏观决策协同到中观政策协调、从微观政策执行到服务资源配给的全过程,要做好与相关领域改革和规划的有效衔接、统筹推进,促进数字政务与数字经济、数字社会、数字文化、数字生态文明的协调发展,为其他领域的改革夯实基础、做好引领、持续赋能,更多通过数据开放、多元参与等方式让各方主体依托城市数字化治理界面实现高质量互动,充分释放数字化发展红利,从而形成共建共治共享治理新格局。

全书完整内容请阅《中国地方政府数字化服务能力发展报告(2023)》。