从“流空间”看,成都辐射带动下哪些城市借势加速成长?

近日,四川省印发《关于支持成都做优做强极核功能 加快高质量发展的意见》,明确提出“支持成都提升辐射周边带动全域能力,发挥经济大市挑大梁作用,强化成渝双核联动,推进成德眉资同城化发展,推动成都平原经济区一体化发展,带动五区共兴发展”。

为客观评估成都辐射带动能力,本文基于“流空间”视角,从创新溢出(技术流)、产业扩散(企业流)、资本辐射(资金流)三个维度,利用2020-2024年成都对重庆和四川其他市(州)的专利转让、分支机构、对外投资等三类城市间联系大数据,运用熵权法构建成都辐射强度指数,依托QGIS自然间断点法进行空间分析与可视化,全面分析成都辐射网络的时空演化特征,旨在以新数据、新视角为成都进一步做优做强极核功能提供参考。

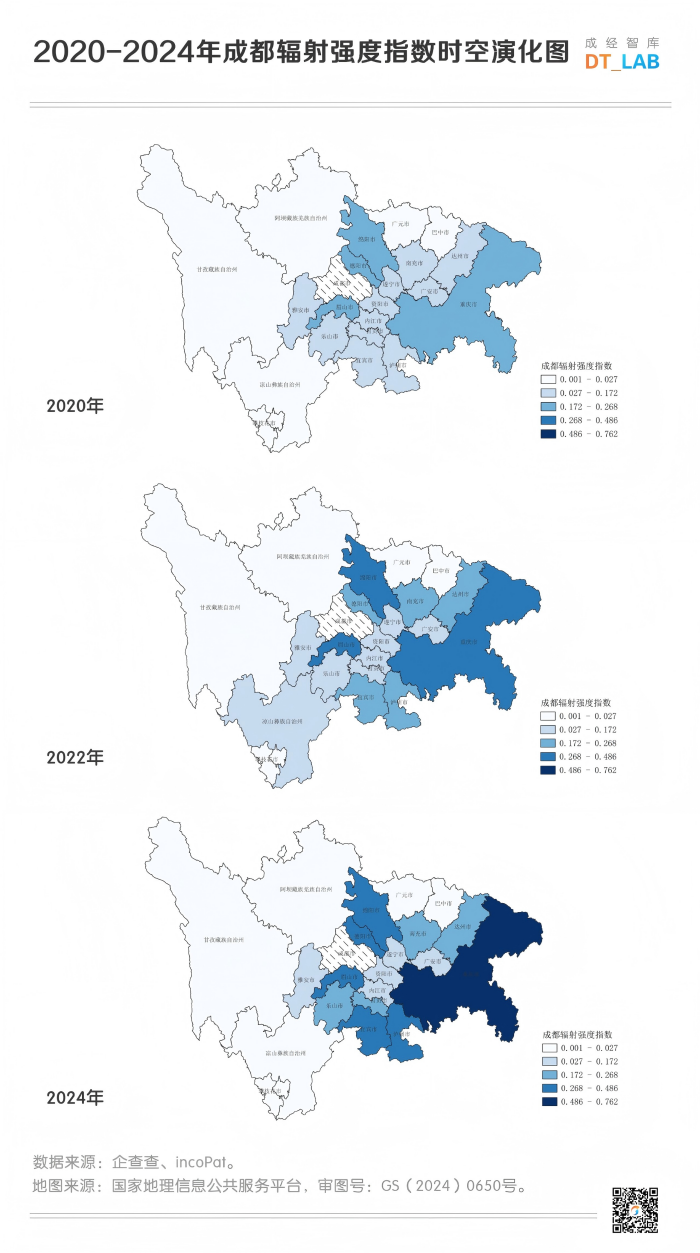

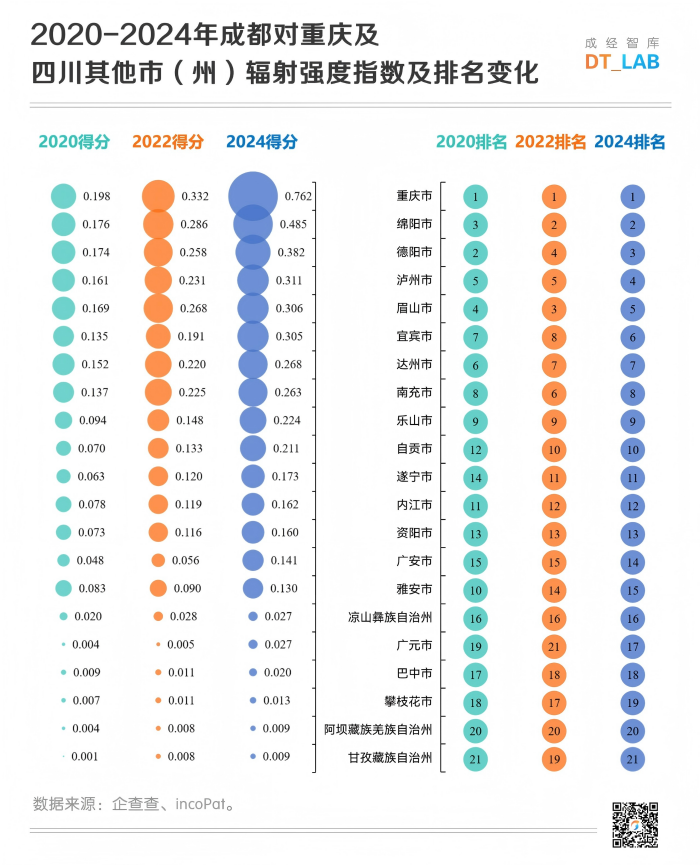

2020-2024年,成都辐射范围覆盖四川和重庆全域,辐射强度指数呈现持续增强趋势。其中,成都对重庆的辐射强度最大,辐射强度指数排名始终保持第一。

从四川省内来看,成都对德阳、绵阳、眉山等毗邻城市的辐射强度较强,同时,对宜宾、泸州等城市呈现“蛙跳式”辐射,辐射强度较强,对“三州一市”¹的辐射强度虽较弱,但整体呈现出持续增强态势。

从城市排名变化来看,成都对绵阳、德阳、眉山等三个成都平原经济区²城市的辐射强度分别排名第2、3和5位,对泸州和宜宾等两个川南经济区³城市的辐射强度分别排名第4、6位。值得关注的是,成都对遂宁、自贡的辐射强度从2020年的第14位、12位,稳步提升至2024年的第11位、10位,而对雅安的辐射强度从2020年的第10位,下降至2024年的第15位。

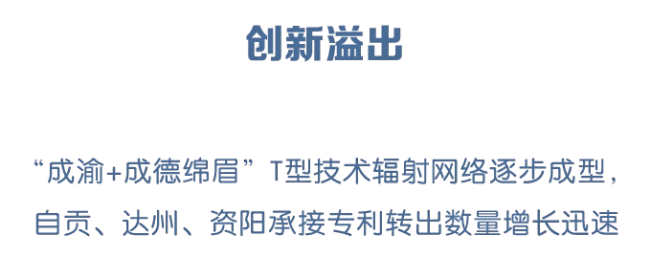

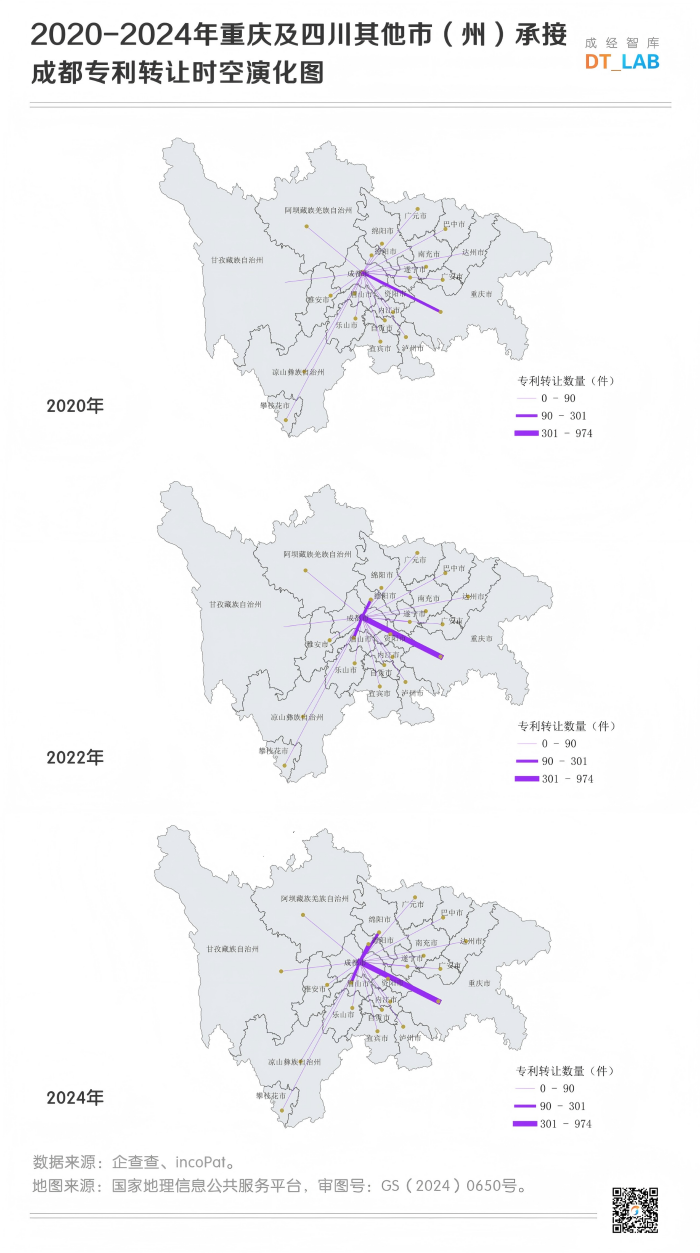

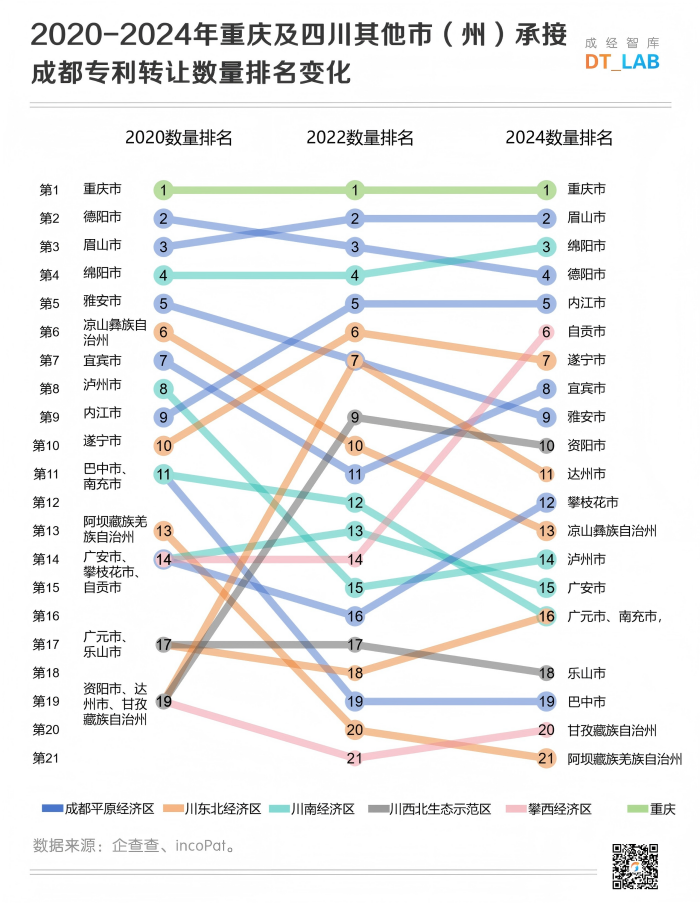

从辐射路径来看,呈现由“成渝主轴”向“多轴联动”演进的特征。初期,重庆作为成都专利转出的主要承接地,率先形成以成渝双核为节点的技术转移主轴,随后在德阳、眉山、绵阳等成德绵眉乐高新技术产业带⁴节点城市的带动下,演化为纵横交汇的“T型”技术转移骨干网络。

从城市排名变化来看,重庆专利承接数量稳居第一,资阳、自贡、达州排名上涨幅度位居前三。2020-2024年,重庆承接成都专利数量稳居第一。资阳、自贡、达州展现出强劲的后发优势,分别以121.2%、113.6%和115.9%的年均复合增长率实现快速增长,排名分别上升9位、8位和8位。

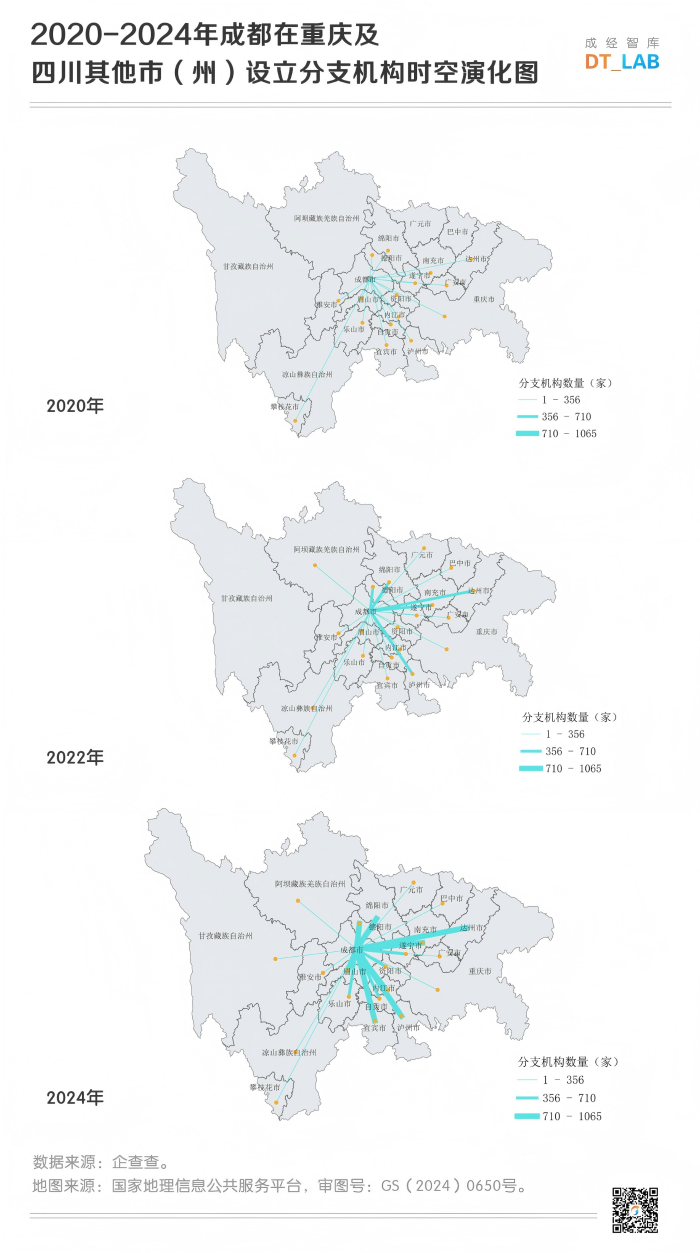

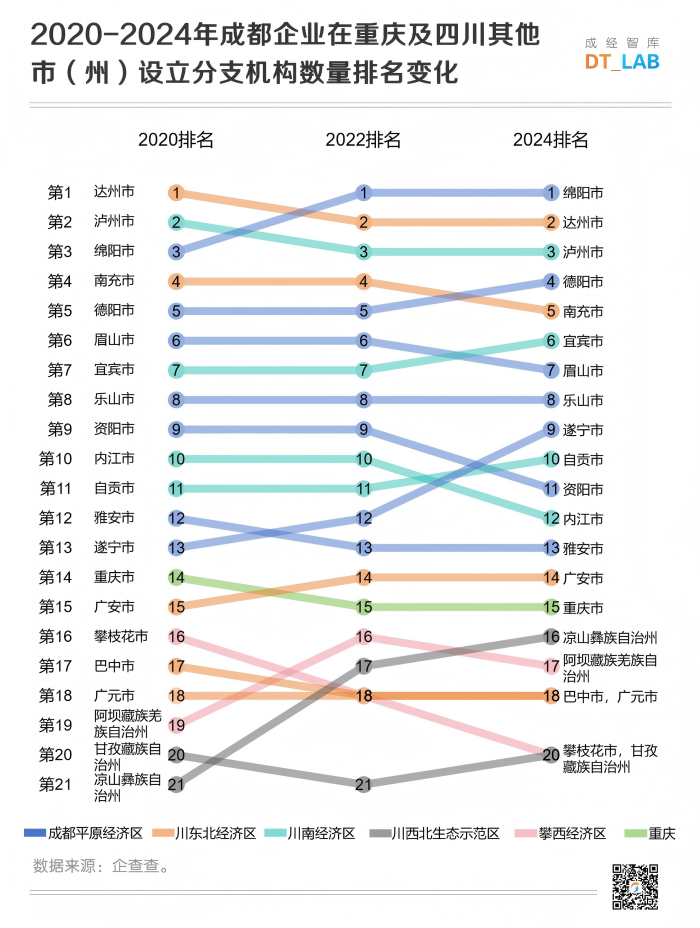

从空间分布来看,成都企业设立分支机构以四川省内为主(占比97.1%)。

从辐射路径来看,主要为向东、向南两大方向扩张。初期,企业主要在重庆和省内15个市(州)布局分支机构,随后,向东逐步强化在德阳、绵阳、达州、南充等城市的布局密度,向南则持续强化眉山、乐山、泸州、宜宾等城市的布局密度。

从城市排名变化来看,绵阳分支机构总量跃升至第一,遂宁排名上升最多。2020-2024年,成都企业在达州、泸州、绵阳三地设立的分支机构数量稳居前三。其中,绵阳于2022年分支机构数量跃居榜首(484家),并在此后持续保持领先优势。遂宁增长势头强劲,新增509家分支机构,年均复合增长率达65.5%,排名从第13跃升至第9。

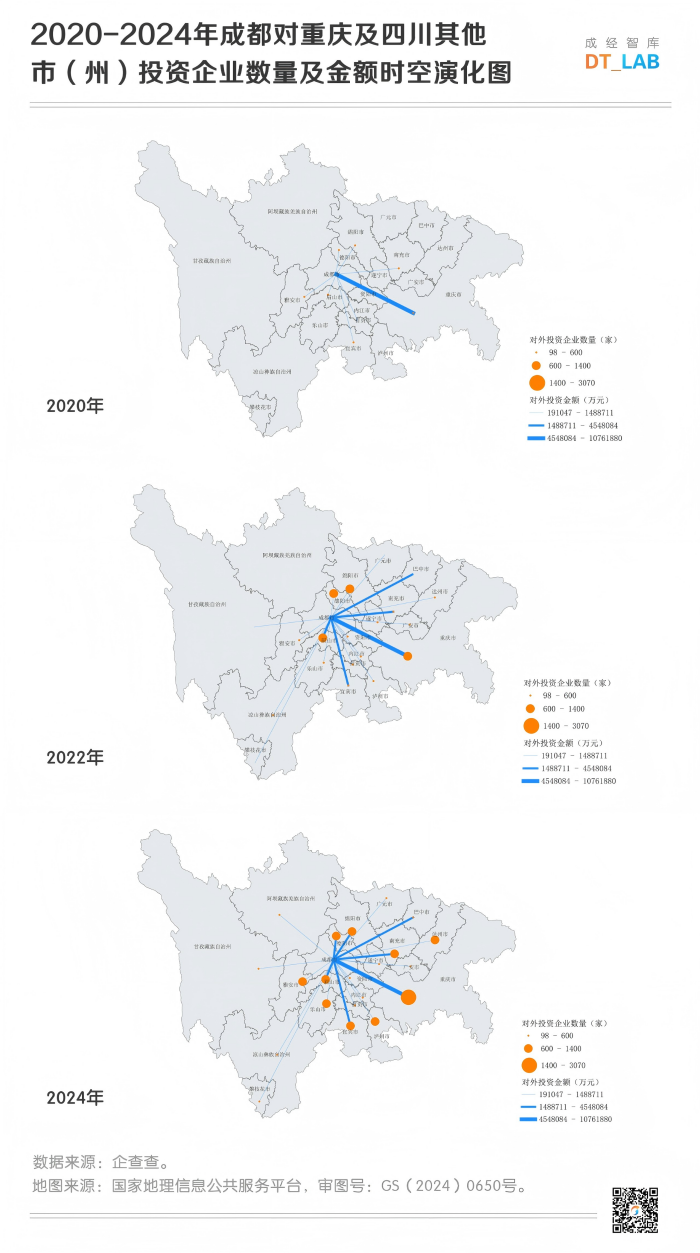

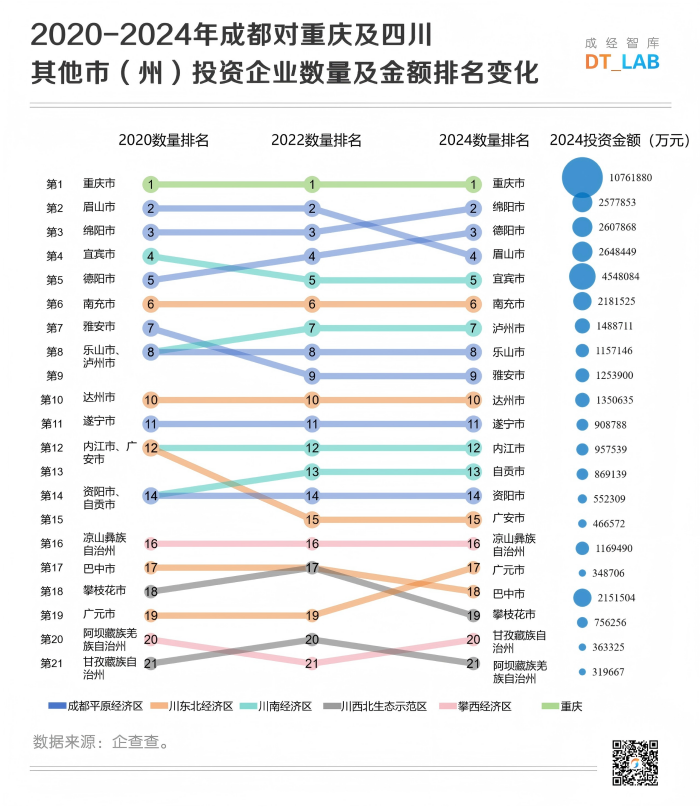

从辐射路径来看,成都率先与重庆形成资本辐射通道并持续强化,省内逐步由德阳、眉山等成都都市圈城市延伸至宜宾、南充、达州、乐山等外围城市,逐步形成“多向辐射”网络。

从城市排名变化来看,对市域外投资整体较稳定,成都对重庆、绵阳、德阳、眉山、宜宾的投资企业数量多且投资金额大。其中,对重庆的投资数量和投资金额均排名第一,2024年,成都对绵阳、德阳的投资数量分列第2、3位,而对宜宾、眉山的投资金额则是排名第2、3位。

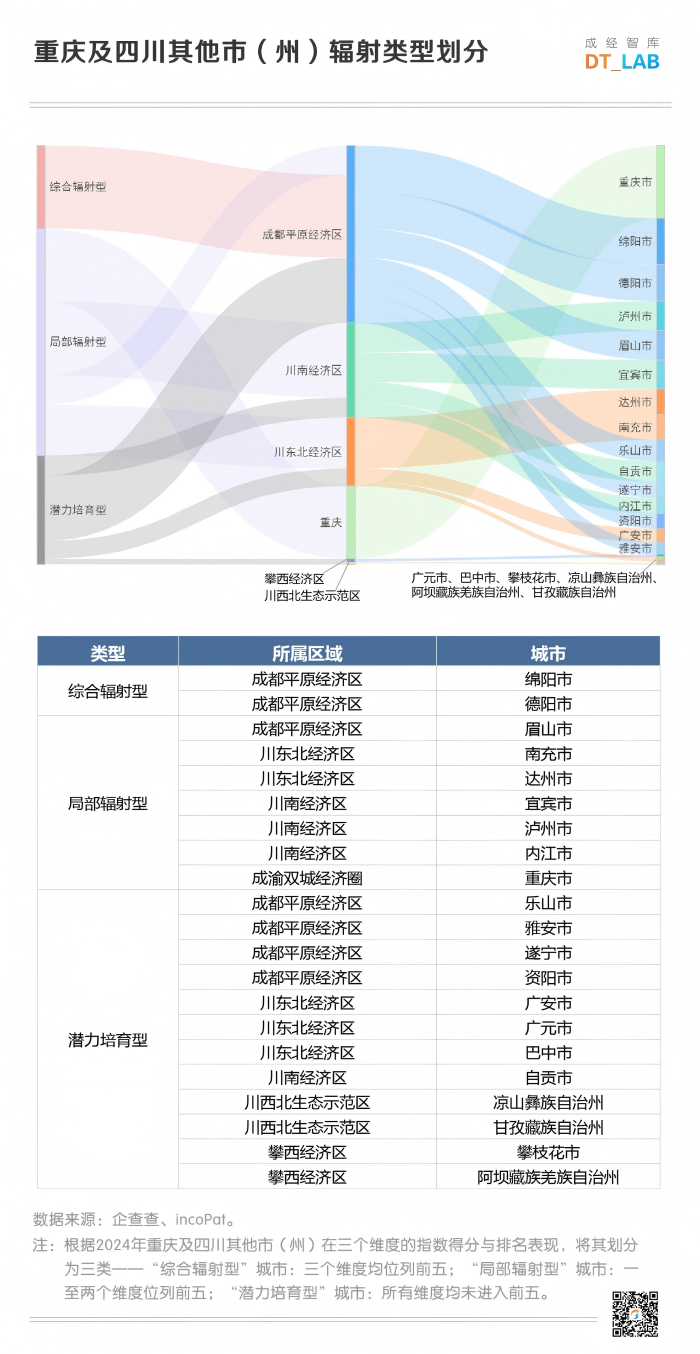

基于上述三个分项维度的指数得分与排名,将重庆与四川其他市(州)划分为“综合辐射型”城市(2个)、“局部辐射型”城市(7个)、“潜力培育型”城市(12个)三类。未来,可根据不同类型,进一步探讨提升成都辐射能力的政策措施。

本文目前仅聚焦评估辐射能力,主要是以成都为核心的单向辐射网络,后续将增加集聚能力评估,构建成都与其他城市相互作用的双向流动网络分析模型,进一步丰富城市极核功能评价维度。同时,还将叠加人口流、信息流、交通流等大数据,提升“流空间”视角下城市极核功能评价的系统性。此外,本研究构建形成的辐射强度指数具有一定扩展性,未来将进一步深化应用于全国、城市群、都市圈、市域内等不同空间尺度相关研究中。

文中注释说明:

1. “三州”指凉山彝族自治州、甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州;“一市”指攀枝花市。

2. 成都平原经济区:包括成都市、绵阳市、德阳市、眉山市、乐山市、雅安市、遂宁市、资阳市。

3. 川南经济区:包括宜宾市、泸州市、内江市、自贡市。

4. 2024年5月,《中共四川省委关于以发展新质生产力为重要着力点扎实推进高质量发展的决定》印发,明确提出“打造成德绵眉乐高新技术产业带”。