北京、上海修订优化营商环境条例的启示

2024年11月29日,新修订的《北京市优化营商环境条例》公布并施行。《上海市优化营商环境条例》第三次修正版也已于11月1日实施。北京、上海优化营商环境条例自2020年出台至今,按照落实国家新要求、对标世行新动向、回应发展新问题、固化本地新举措的思路,已开展多次修改工作,围绕市场竞争、惠企政策、涉企服务、监管执法等重点领域提出更高要求。

北京、上海对本地优化营商环境条例的常态化修订,启示其他地区需坚持国际视野、回应发展需求、及时固化改革成果,以营造国际一流营商环境为目标,在法治化轨道上持续优化营商环境,进一步增强城市营商环境影响力与竞争力。

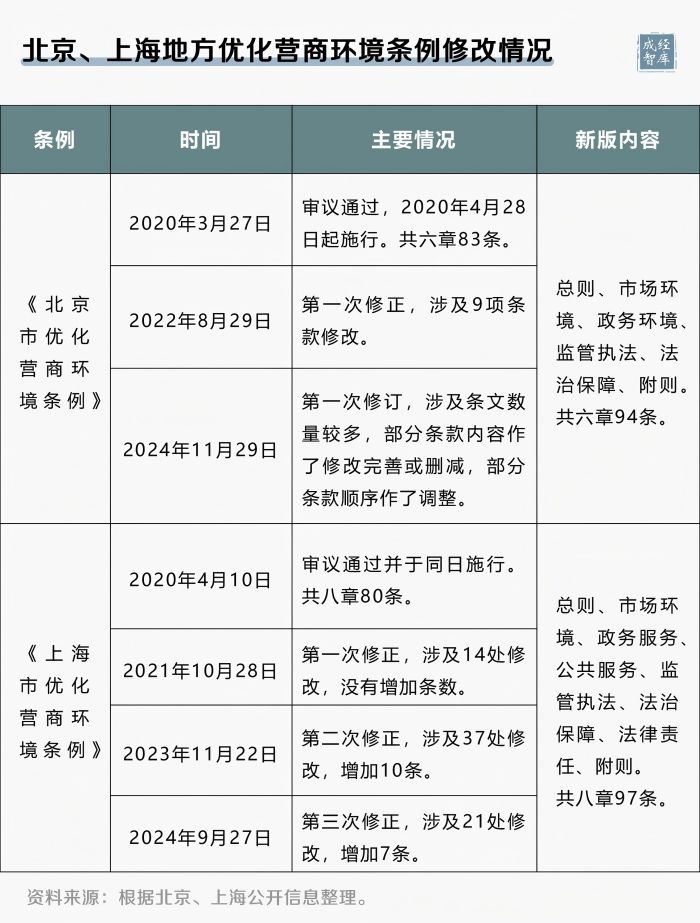

2020年,北京和上海在全国率先出台实施地方营商环境条例,且已开展多次修改,不断完善营商环境制度化建设,持续提升营商环境法治化水平。

《北京市优化营商环境条例》于2020年制定,2022年修正,2024年修订,修订后共包括总则、市场环境、政务环境、监管执法、法治保障、附则,共六章94条。《上海市优化营商环境条例》于2020年制定,分别于2021年、2023年、2024年三次修正,最新版包括总则、市场环境、政务服务、公共服务、监管执法、法治保障、法律责任、附则,共八章97条。经过修正和修订,北京、上海地方优化营商环境条例在条数上均有增加,内容举措更加丰富,相关表述更加规范,体现了北京和上海营商环境优化改革的系统性和连续性。

(一)落实新要求

近年来,我国营商环境优化工作持续推进,对产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等重点领域提出更高要求。

及时对地方优化营商环境条例进行调整和完善,以确保与国家政策保持一致,是贯彻落实党中央、国务院决策部署的重要举措,也为持续深化营商环境优化改革提供制度保障。例如,2022年北京聚焦国家营商环境创新试点、市场主体登记注册等重点工作,2023年上海落实关于中小企业保护、促进民营经济发展壮大、加快建设全国统一大市场等新部署,2024年两地针对完善产权保护和公司治理相关规定、细化《公平竞争审查条例》等新要求,对地方优化营商环境条例作出系列修改。

(二)对标新动向

世界银行在2021年9月至2022年2月短暂中断营商环境(Doing Business)项目后,发布新营商环境(Business Ready)评估体系,并于2023年开启新一轮评估。北京和上海是原世界银行营商环境评估中的中国样本城市,上海是调整后的唯一专家调查城市,肩负提升我国营商环境国际影响力和竞争力的重要使命。

适应世界银行营商环境评估新变化,衔接高标准国际经贸规则,构建与国际通行规则相衔接的营商环境制度,是北京和上海修改地方优化营商环境条例的重要考量之一。两地对照世界银行新评估指标中监管法律框架评分点,针对通信基础设施接入、劳动就业权利保护、国际贸易公共服务、健全纠纷化解制度、完善司法审判与破产规定等领域,修改完善地方营商环境条例中的相关制度规则,以支持高标准对标改革。

(三)回应新问题

2024年,北京市两会期间有139位人大代表联合提出优化营商环境的议案、10位代表提出修订北京市优化营商环境条例的法规案,希望在法律层面对破解营商环境新问题予以支持。新产业新业态新模式的快速发展对营商环境优化提出新挑战,经营主体对于降低准入门槛、提升审批效率、包容审慎监管等政策举措抱以更高期待。

优化营商环境条例的核心是对政府自身行为约束,减轻经营主体负担。及时修改优化营商环境条例,在地方权限范围内创设相关法条,有利于为推动解决瓶颈问题提供法律依据。例如,针对信托机构普遍反映的财产登记制度缺失问题,北京、上海在优化营商环境条例修改中均提出探索建立不动产、股权等作为信托财产的信托财产登记及相关配套机制。

(四)固化新举措

自2019年开始,北京和上海持续迭代升级营商环境政策,到今年已至7.0版,分别累计推出覆盖市场主体准入、运营、退出全生命周期的1500多项及近千项改革举措。

及时修改地方营商环境条例,有利于将这些成熟的实践经验和有效做法以地方条例的形式固化下来,将创新性举措变为普遍性制度安排,持续完善营商环境制度体系,为营商环境优化提供更加稳定、可预期的制度保障。例如,北京在2022年的修正中将不动产单元代码“一码关联”管理机制写入条例。上海在2020年将“一业一证”改革入法固化,并在后续修正中进一步明确集成办理平台、行业综合许可证通用范围及同等证明力等内容。

(一)促进市场公平竞争

公平竞争是市场经济的基本原则,也是构建市场化、法治化、国际化一流营商环境的关键。北京、上海在地方优化营商环境条例修改中,均对照国务院《公平竞争审查条例》相关要求作出了细化规定,提出起草涉及经营主体经济活动的地方性法规、政府规章、规范性文件以及具体政策措施时应当进行公平竞争审查。

北京增加宏观政策取向一致性评估,上海鼓励社会第三方机构参与公平竞争审查工作。在举报处理方面,北京对反馈结果作出要求,上海将举报主体扩展到个人。北京提出市场主体认为政策措施影响公平竞争的,有权向市场监督管理部门举报,市场监督管理部门应当及时处理或者转送有关部门并反馈结果。上海提出对违反公平竞争有关规定的政策措施,任何单位和个人可以向市场监管部门举报,市场监管部门应当及时处理或者转送有关部门处理。

(二)惠企政策精准直达

北京、上海在优化营商环境条例修改中均将健全惠企政策精准直达机制、破解惠企政策“不了解”“找不到”“用不了”难题、帮助企业用好用足政策红利作为重要内容。

在工作机制上,上海提出建立惠企政策全流程服务工作机制。在服务平台上,北京提出建设全市政策服务平台,有关部门依托平台开展政策归集共享,为经营主体精准匹配相关政策,提供政策发布、政策推送、政策兑现等服务。上海要求各区、各部门将惠企政策汇集至“一网通办”平台,做好办理事项涉及的适用条件、所需材料、业务规则、审查要点等的精准匹配工作,通过“一网通办”平台将匹配的政策直接推送企业等经营主体。在政策兑现上,北京要求对需要提出申请的惠企政策,应当合理设置申报期限、公开申请条件和兑现期限,实现一次申报、按期兑现。上海提出有序推进惠企政策直达快享。

上海“一网通办”平台

(三)优化完善涉企服务

北京、上海在优化营商环境条例修改中均将“高效办成一件事”集成化办理,作为优化政务服务、提升行政效能的重要抓手。

在复杂问题解决方面,北京提出建立审批服务协调机制,统筹推进新产业、新业态、新模式发展中复杂的涉企审批服务项目。上海提出建立涉企兜底服务机制,及时协调解决企业等经营主体办事过程中遇到的疑难事项和复杂问题。在企业需求响应方面,上海要求各区建立网格化企业服务模式,在乡镇、街道、园区及商务楼宇等设立企业服务专员,建立定期走访机制,了解企业需求和困难,主动宣传涉企政策措施,为协调解决企业诉求提供服务。北京提出预期未来发生特定复杂重大涉税事项的企业,可以就税收政策适用问题,向税务机关提出纳税服务申请,税务机关应当书面告知政策适用意见。

(四)规范涉企监管执法

北京、上海在优化营商环境条例修改中从推行服务型执法、“同标同查”“一码检查”、规范第三方协助等方面对监管执法领域提出新要求。北京、上海均提出应当将服务贯穿于行政执法全过程,运用提醒告诫、说服教育等方式,引导经营主体依法合规经营。

在规范现场检查方面,北京提出推行行政检查单制度;行政执法人员现场检查时,以扫描经营主体营业执照二维码记录检查行为,不得要求监管对象准备书面汇报材料或者要求负责人陪同。上海提出建立健全行政裁量权基准制度;推行应用检查码,归集、共享行政检查数据,对行政检查行为进行监督评价。在第三方协助方面,北京提出第三方机构不得单独进入检查现场,不得单独向监管对象出具意见;市级有关政府部门应当指导第三方机构执行统一的工作内容和标准。上海提出第三方不得单独开展行政检查,不得单独向行政相对人出具意见或者建议。

(一)固化改革成果,适时启动本地条例修改

北京、上海均注重营商环境优化改革立法先行、于法有据,将成熟的改革经验和政策措施及时上升为地方性法规,使其更具稳定性和权威性。上海优化营商环境条例的常态化修订机制本身也是一项创新举措,为营商环境持续优化提供了制度保障。

《成都市优化营商环境条例》于2022年12月2日颁布,2023年1月1日实施,尚未开展修订工作。建议成都借鉴北京、上海落实国家新要求、对标世行新动向、回应发展新问题、固化本地新举措的思路,适时启动《成都市优化营商环境条例》修订工作,及时将成都营商环境5.0及6.0政策中行之有效的政策举措,以及依托智慧蓉城建设优化营商环境实践中惠企政策“蓉易享”、社会资本“蓉易投”以及政企互动“蓉易见”等创新做法入法固化,为营商环境持续优化提供法治保障和制度支撑,提升成都营商环境影响力与竞争力。

“天府蓉易享”平台

(二)回应发展需求,支持原创性差异化探索

北京、上海均坚持需求导向、问题导向,聚焦经营主体反映的突出问题和产业发展的难点堵点,迭代升级相关政策举措,鼓励地方积极探索试点,开展小切口的原创性差异化营商环境优化改革。针对提升审批服务效率,提高市场监管效能等重点领域,北京、上海在地方优化营商环境条例的制定和修改中积极推广复制“一业一证”“一码检查”、非现场监管、企业住所标准化登记等区域试点举措,并持续优化完善,形成了具有全国影响力的营商环境标志性、引领性创新举措和典型案例。

建议成都聚焦产业发展需求和企业重点诉求,围绕审批服务、园区服务、政策服务、市场监管、要素保障等重点领域,开展原创性差异化探索,支持有条件的区(市)县先行先试,提升营商环境政策举措针对性和实效性。

(三)坚持国际视野,积极开展高标准对标改革

北京、上海均积极关注全球营商环境优化改革的先进理念和最佳实践,以世界银行营商环境评价指标为参照,以打造国际一流营商环境为目标,对标最高标准、最高水平,结合城市发展目标和产业发展需要,主动对接国际高标准投资贸易规则,提升营商环境国际化水平和国际竞争力。

建议成都对标世界银行营商环境评价指标,把握制造业外资准入限制措施“清零”和新一轮服务业扩大开放试点机遇,依托中国(四川)自由贸易试验区、国别合作园区等区域建设,积极对接国际高标准经贸规则,扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。

中国(四川)自由贸易试验区

借鉴北京、上海相关做法,探索推进知识产权公共服务、强化促进国际贸易公共服务、加强市政公用基础设施服务可靠性监管、保障通信基础设施建设和企业用户自主选择通信网络业务的权利等举措,增强对国内外高端资源的吸引力,加快打造中国西部具有全球影响力和美誉度的社会主义现代化国际大都市,提升成都营商环境国际竞争力。

文中图片来源:上海“一网通办”平台、“天府蓉易享”平台、成都日报、图虫

本文为成都市经济发展研究院自主研究重点课题《成都构建民营经济竞争中性营商环境路径研究》阶段性成果。