从制造业重点产业链“链主”企业看成都市推进制造强市建设

党的二十大报告明确指出“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国”,近期,成都召开推进制造强市建设大会,提出要坚定不移推动产业建圈强链,突出“强主体”“强创新”“强配套”等重点靶向发力,加快构建先进制造业体系。“链主”企业作为产业建圈强链的主引擎,主要通过产业链的整合力、供应链的掌控力以及创新链的溢出力来发挥其引领带动作用1。

本文以集成电路、新型显示、高端软件、航空发动机、工业无人机、轨道交通、新能源汽车、新型材料、绿色食品9条制造业重点产业链的“链主”企业为研究对象,从对外投资、供应商与客户、专利合作三个视角切入,深入剖析各产业链“链主”企业在产业链整合力、供应链掌控力、创新链溢出力方面的发展现状及主要特征,并提出成都依托“链主”企业提升产业链竞争力需要重点关注的方向,以期为成都推进制造强市建设提供参考。

注:本文涉及的“制造业重点产业链‘链主’ 企业”信息均来自成都市经济和信息化局发布的2022年度“成都市产业建圈强链人才计划”产业链“链主”企业名单。

产业链整合力是以核心企业为主导,基于自身所处环节、规模及市场优势链接把控上下游资源的一种能力,以兼并收购、注资、投资孵化等为代表的资本渗透是产业链整合的重要方式。

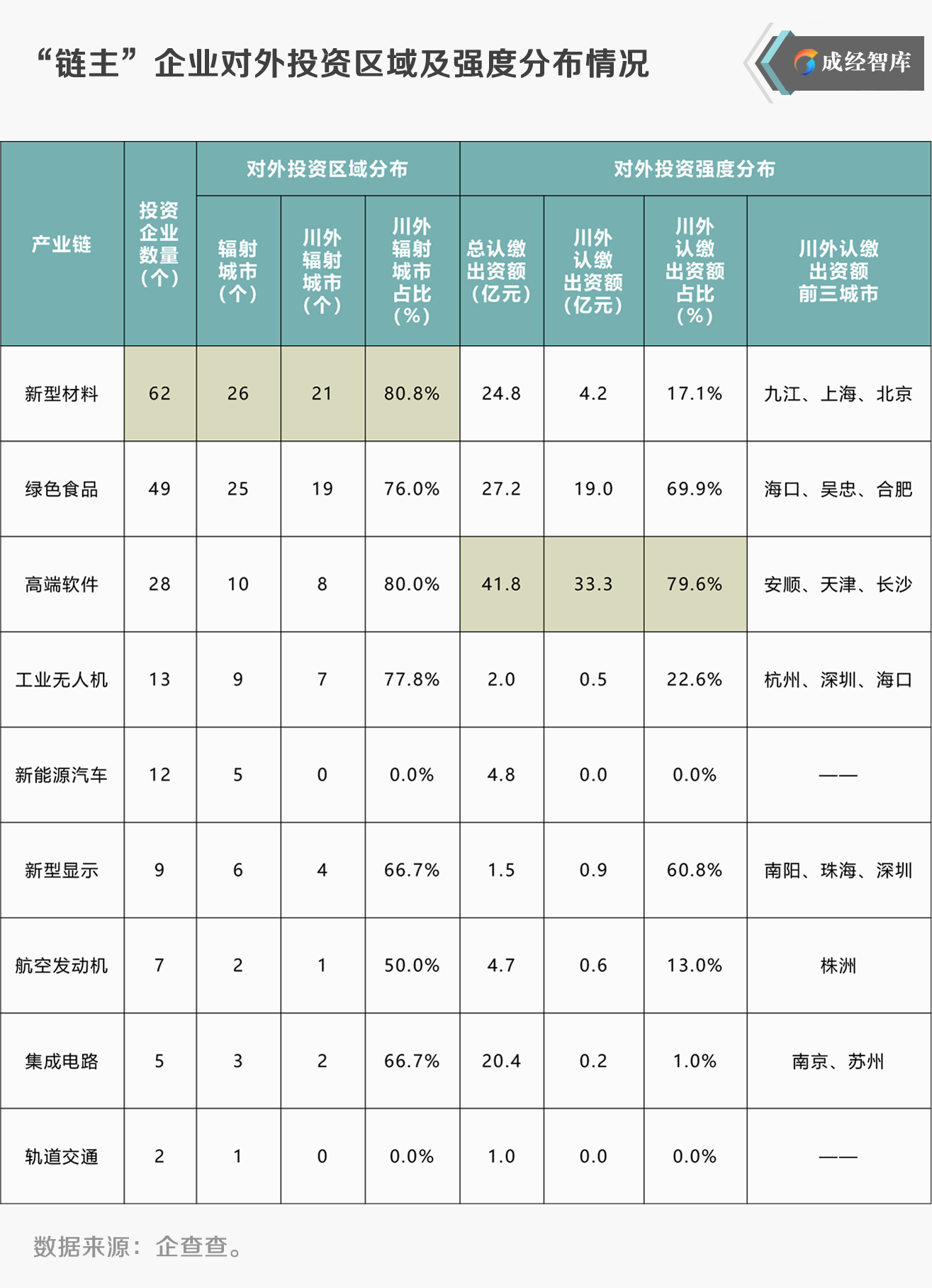

从产业链对外投资区域分布来看,新型材料、绿色食品和高端软件产业链能够通过资金流在较大空间范围内实现产业链资源整合。“链主”企业对外投资中约44%的被投企业位于四川省以外,分布在我国23个省(自治区、直辖市)的45个城市。具体而言,新型材料、绿色食品和高端软件产业链川外投资的辐射城市较多且投资强度较大,其中,新型材料产业链的对外投资企业最多(62家)、辐射范围最广,遍布14个省的21个城市,高端软件产业链的川外投资强度最高(33.3亿元),集中在安顺、天津等城市。

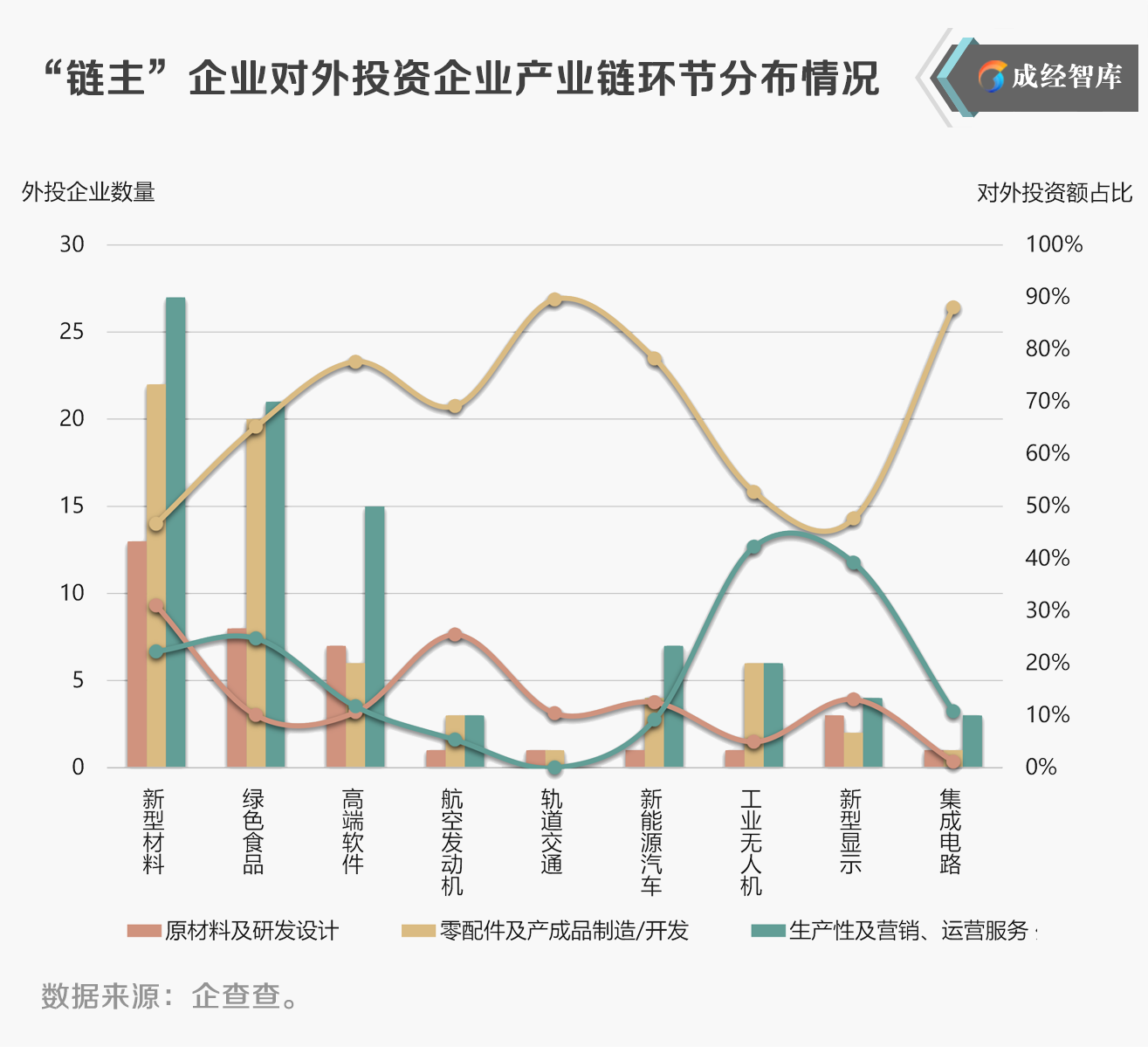

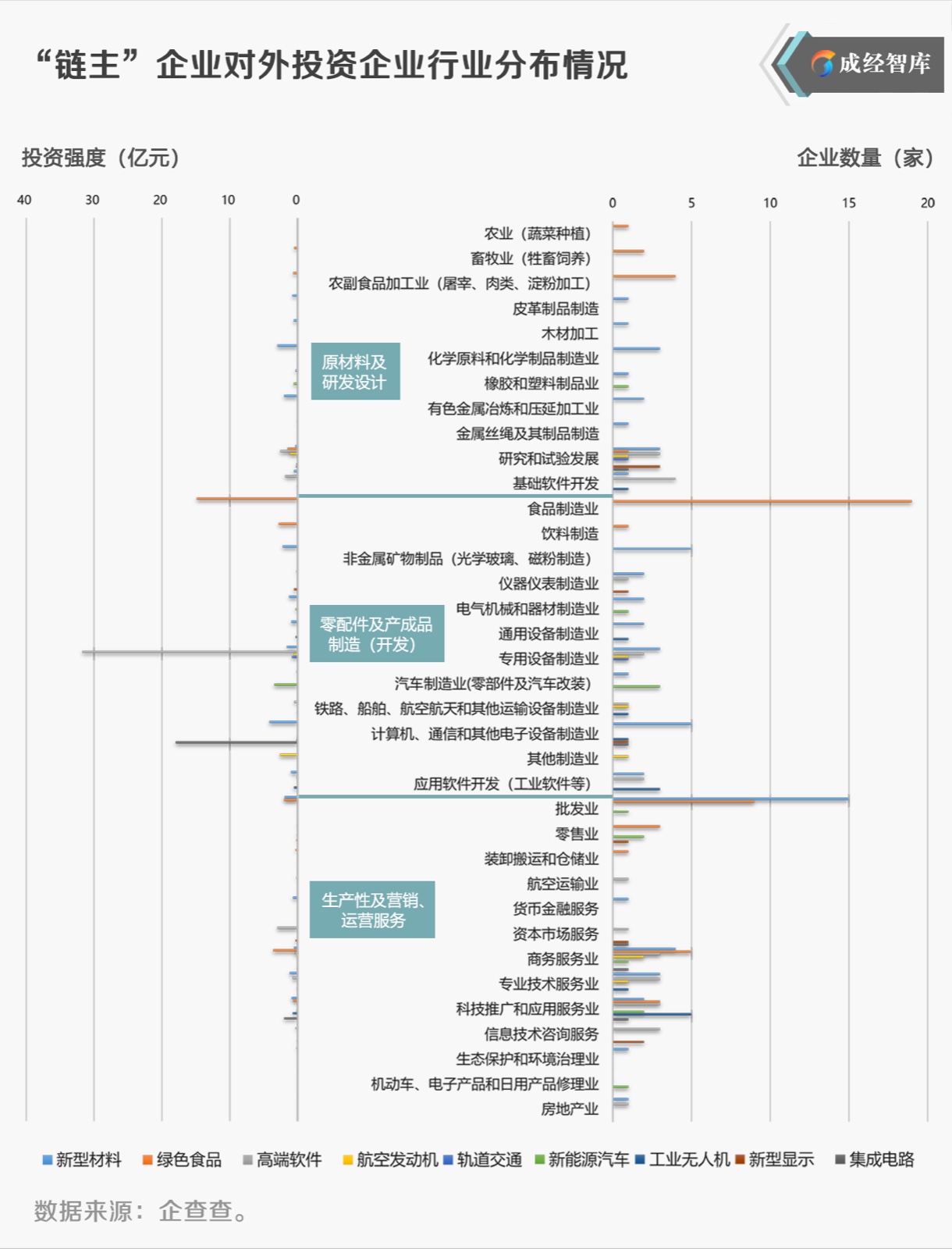

从产业链对外投资行业分布来看,新型材料、绿色食品、高端软件产业链对上下游各关联方的资本链接较为全面。“链主”企业的对外投资涉及37个行业大类中的97个行业小类,上中下游²的企业数量分布比例分别为19%、35%、46%,外投资金分布比例分别为13%、70%、17%,整体呈现出投资方向沿产业链上下游拓展、投资重点聚焦生产制造环节的显著特征。具体而言,新型材料、绿色食品、高端软件产业链的投资方向较多,在扩大自身生产能力(产量、品类)的同时,也注重向原材料及研发设计和生产性及营销、运营服务等环节拓展,在上下游相关领域的外投企业数量均在7家及以上,对外投资额占比³约在10.0%-30.0%之间;新能源汽车、工业无人机产业链注重向下游生产性及营销、运营服务等环节拓展,外投企业数量均在6家以上,对外投资额占比均在39.0%以上。

“链主”企业对外投资企业产业链环节分布情况

“链主”企业对外投资企业行业分布情况

供应链掌控力是“链主”企业依托其产业链优势地位,通过资源配置、市场布局等活动与上下游链属企业深度耦合所形成区域分工协作、市场统筹调度的能力。上游供应商、中下游客户的区域分布和市场集中度是供应链掌控力的重要体现。

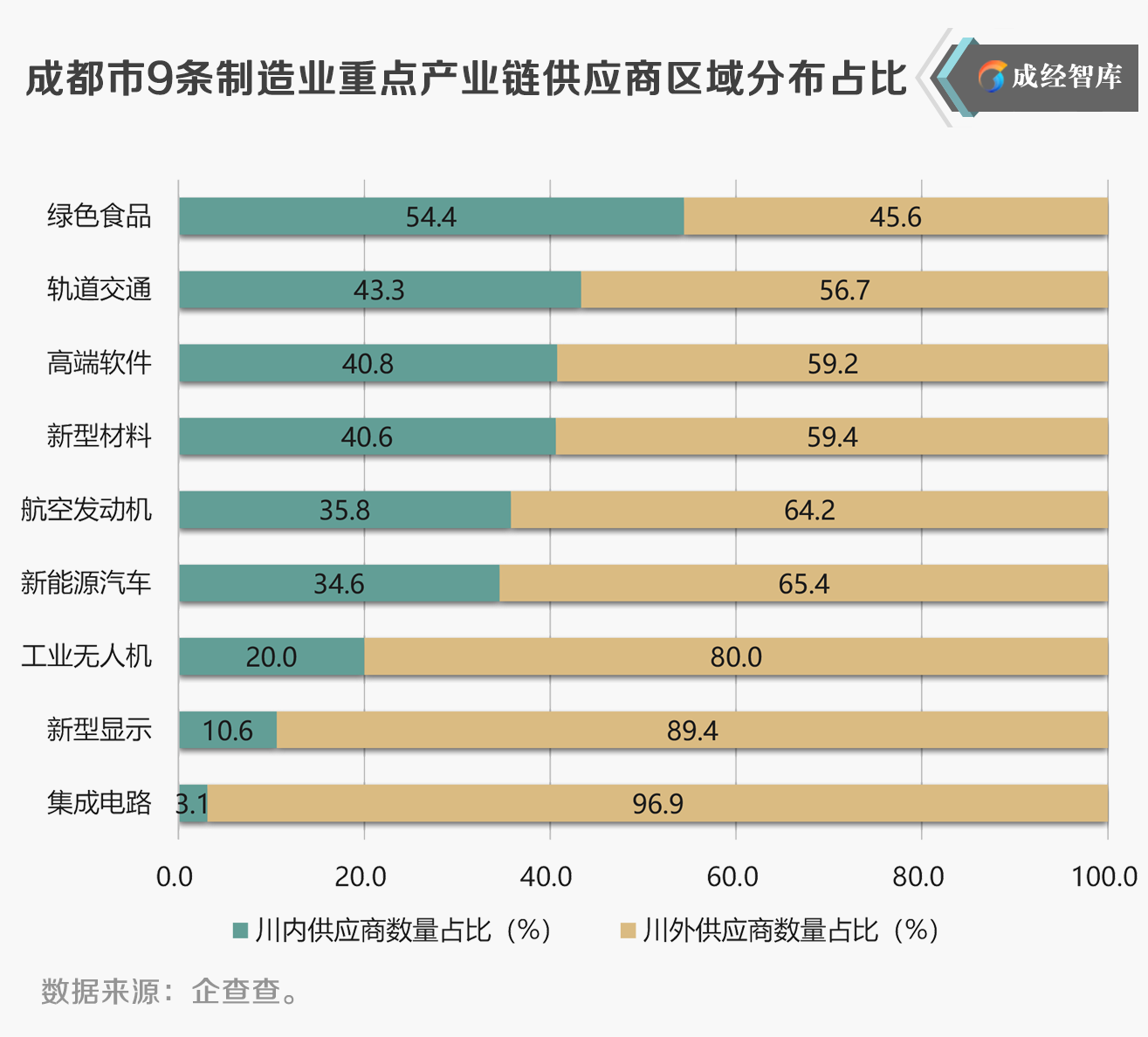

从上游供应商区域分布来看,绿色食品、轨道交通和高端软件产业链具有良好的就近配套能力。具体来看,绿色食品、轨道交通和高端软件产业链川内供应商数量占比排名前三,其中,绿色食品产业链川内供应商数量占比最高(54.4%)。

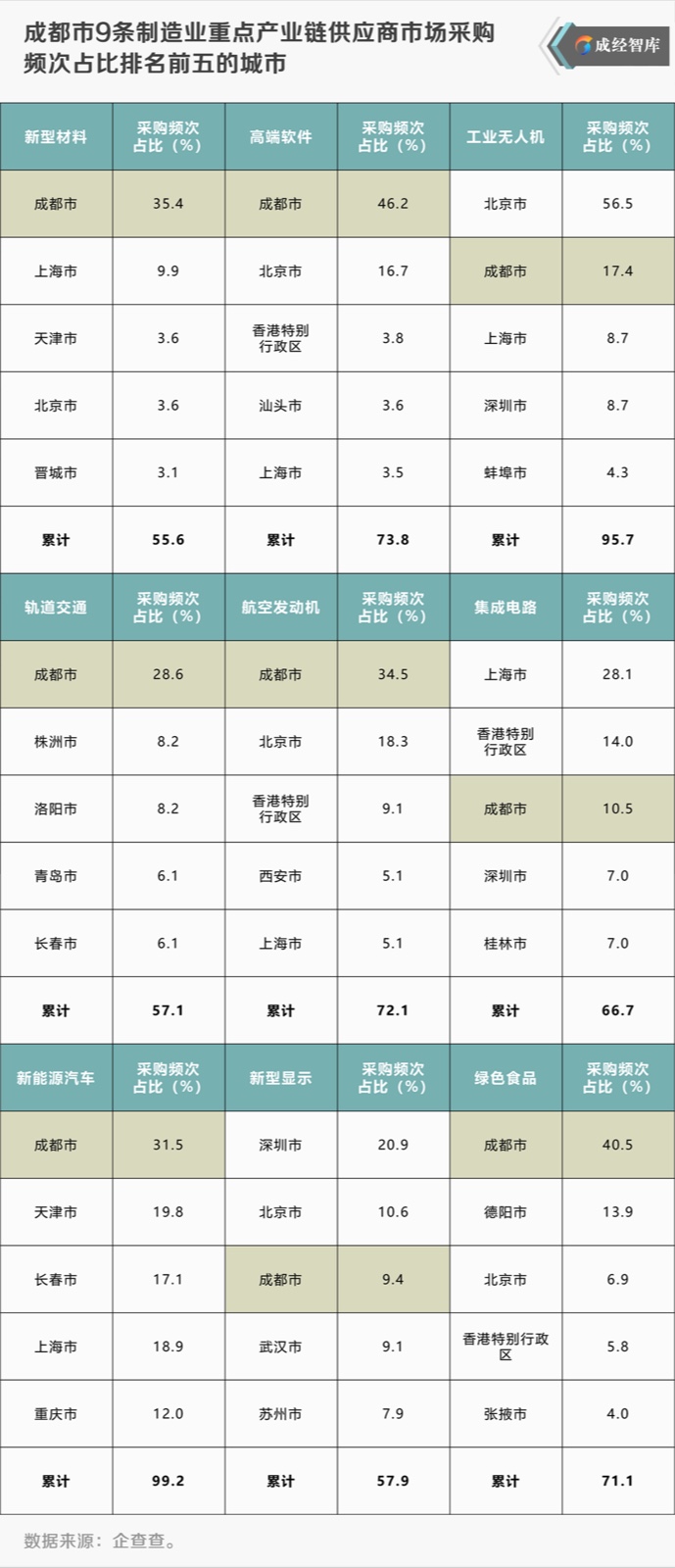

从供应商市场集中度来看,新能源汽车产业链供应商市场集中度最高,新型材料、轨道交通和新型显示产业链供应商市场集中度较低。具体来看,新能源汽车和工业无人机产业链采购频次排名前五的供应商市场累计占比分别高达99.2%和95.7%,拥有较为集中且稳定的供应商市场。新型材料、轨道交通和新型显示产业链采购频次排名前五的市场累计占比分别55.6%、57.1%和57.9%,相对较低。

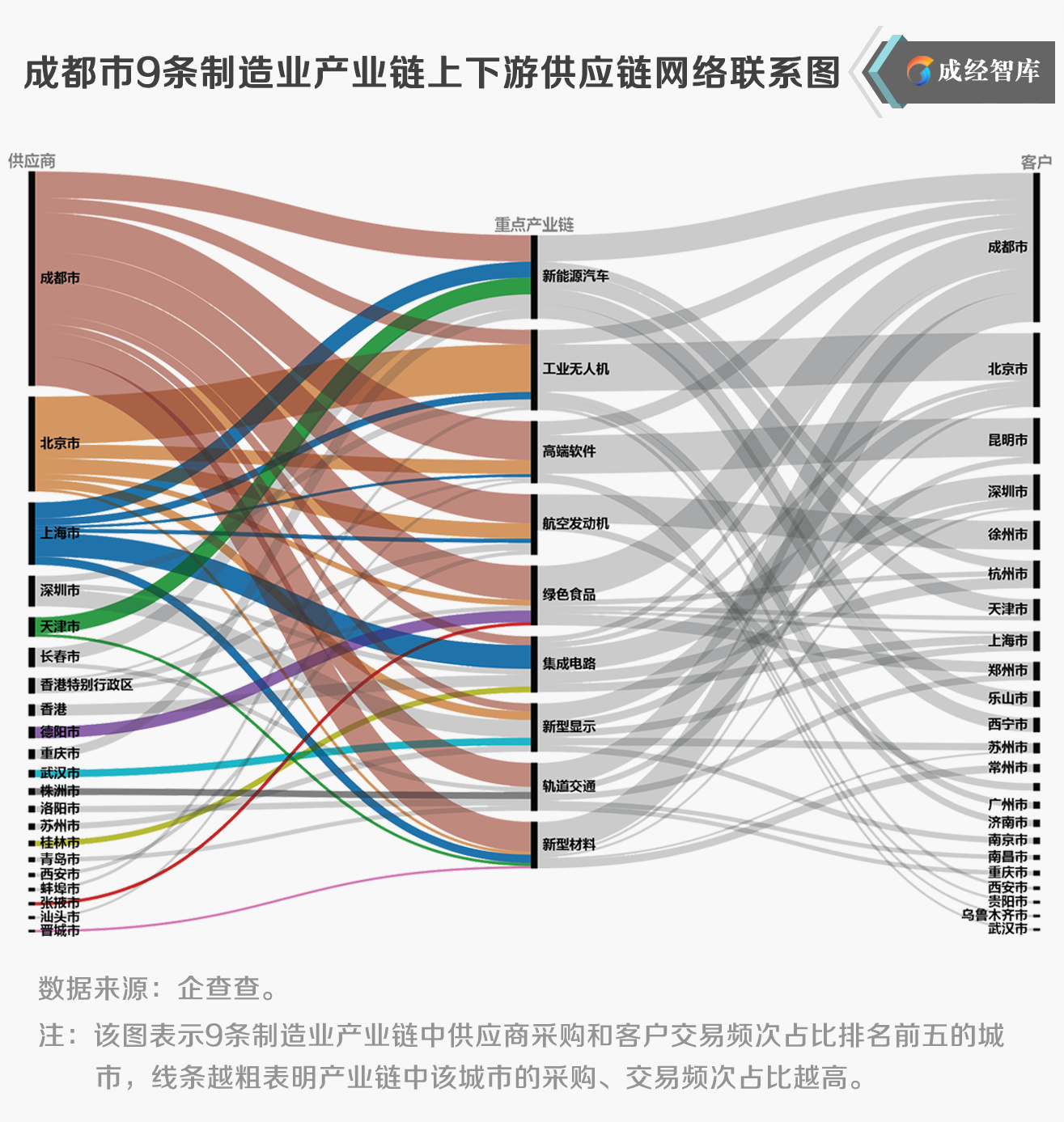

从中、下游客户区域分布来看,9条制造业产业链客户市场主要分布在成都、北京、昆明、深圳、徐州等城市。从客户市场集中度来看,新型显示产业链客户市场集中度最高,新型材料和高端软件产业链客户市场集中度较低。具体来看,新型显示产业链中交易频次排名前五的市场累计占比高达76.7%,进一步分析其客户市场结构发现,成都市场交易频次占比仅排名第六,表明新型显示产业链客户市场以成都市以外的市场为主。新型材料和高端软件产业链中交易频次排名前五的市场累计占比分别为32.2%和28.3%,进一步分析其客户市场结构发现,成都市场在新型材料和高端软件产业链交易频次前五的客户市场中分别排名第一位(11.7%)和第二位(7.6%),表明成都市场仍是其主要的客户市场。

创新链溢出力是通过创新节点的合作与联系,推动创新资源要素在不同区域、不同主体之间流动,从而实现创新空间外部性最大化的能力。跨区域、跨主体间的专利合作是加快创新要素流动,协同推动创新扩散,扩大创新溢出效应的重要途径。

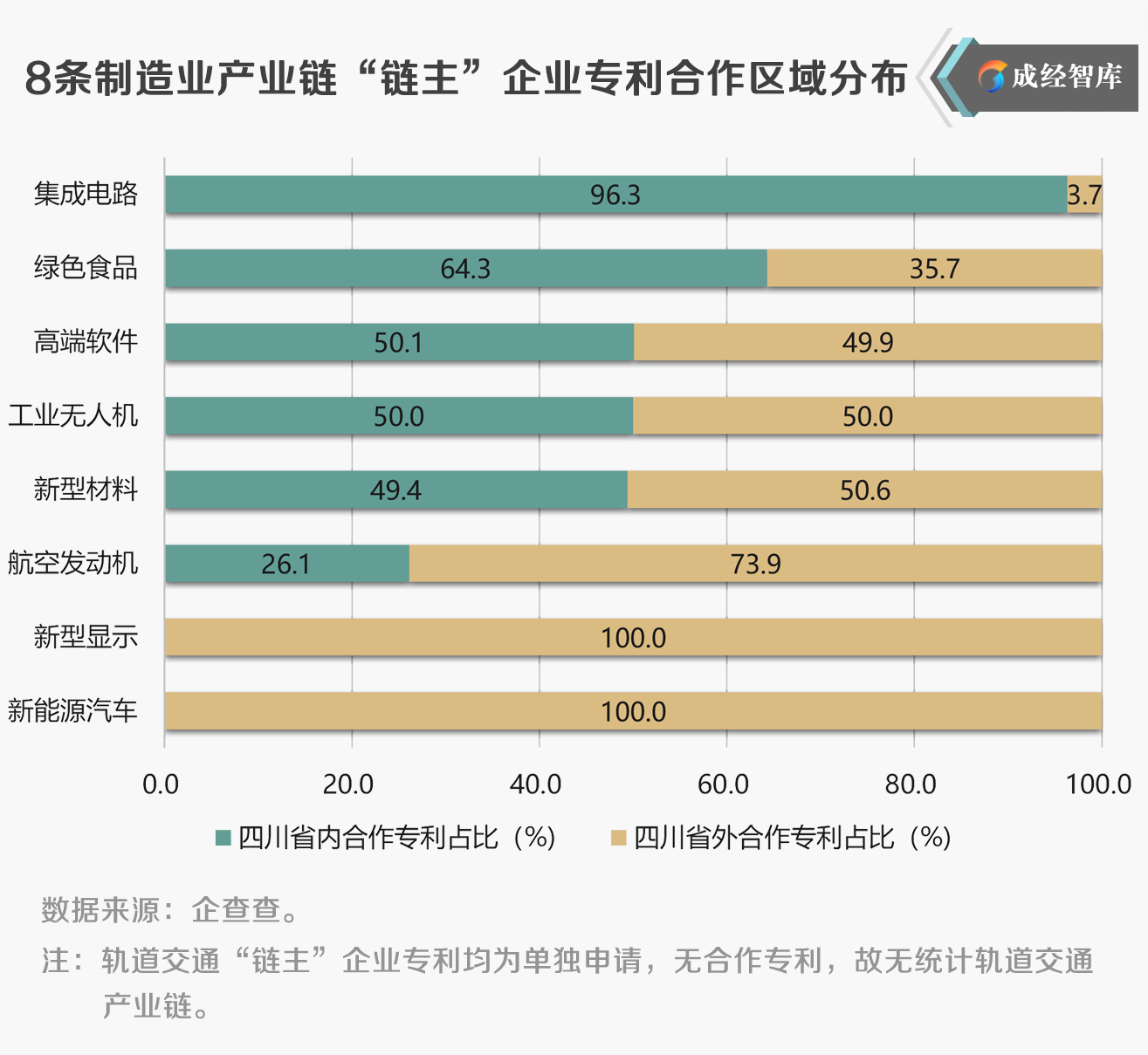

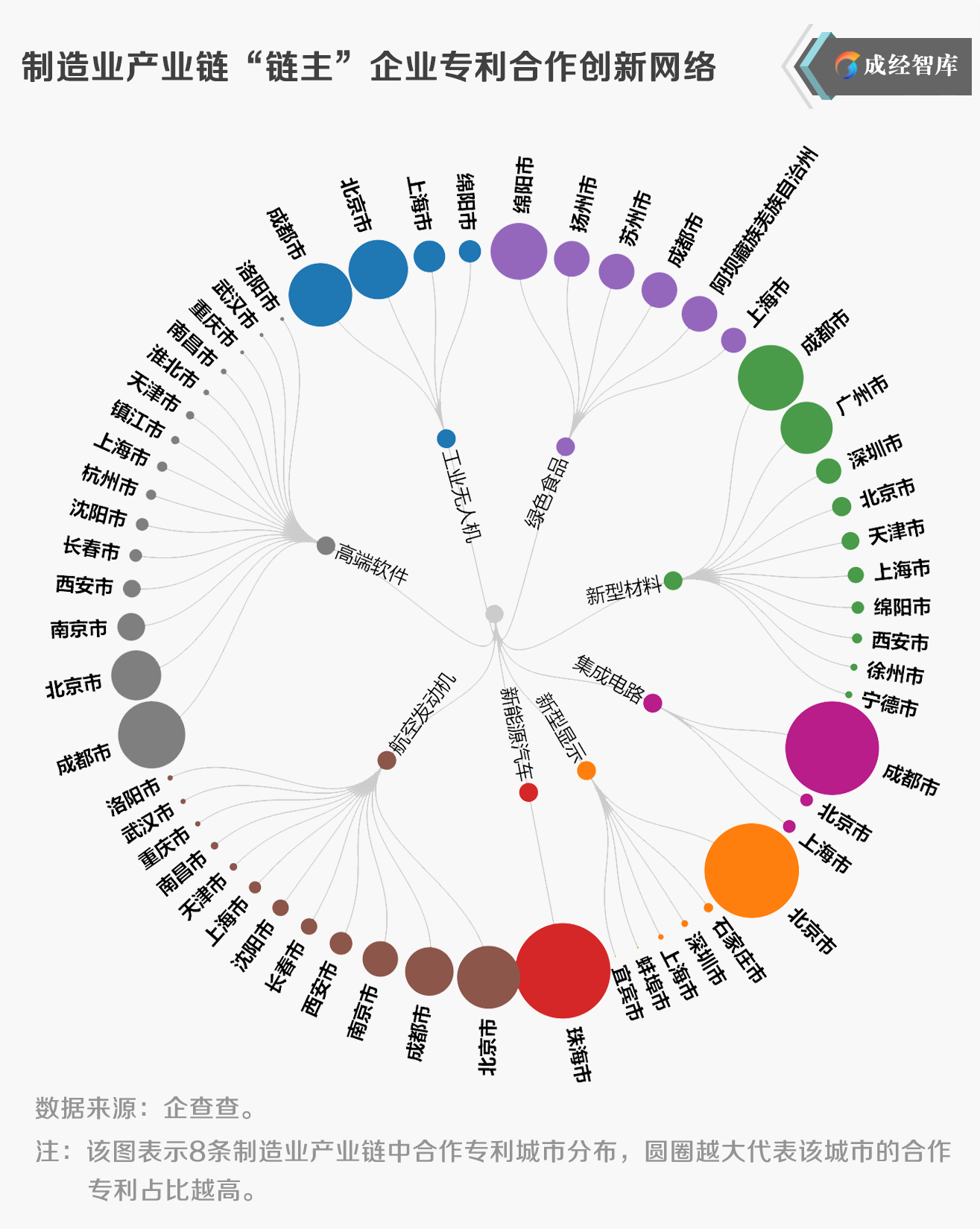

总的来看,有效合作专利数量占比最高的是新型显示产业链“链主”企业(86.4%),轨道交通产业链“链主”企业暂无合作专利授权,均以单独申请为主。从合作专利区域分布来看,成都制造业产业链与北京的创新联系最为密切,广州、深圳、苏州、扬州等城市也是成都制造业产业链重要的创新联系节点城市。具体来看,集成电路产业链“链主”企业以四川省内(96.3%)合作为主,新型显示和新能源汽车产业链“链主”企业合作专利均为省外合作,其中,新型显示产业链省外合作专利中北京市占比高达98%。此外,航空发动机(43.6%)、高端软件(27.9%)、工业无人机(38.9%)产业链省外合作专利占比最高的城市也均为北京市,而新型材料产业链省外合作专利占比较高的城市是广州(30.1%)和深圳(7.2%),绿色食品产业链省外合作专利占比较高的城市是扬州(14.3%)和苏州(14.3%)。

从合作专利申请主体来看,新能源汽车、新型显示、新型材料和集成电路产业链“链主”企业以内部合作创新为主,航空发动机、工业无人机和高端软件产业链“链主”企业外部协同创新能力较强。具体来看,新能源汽车、新型显示、新型材料和集成电路产业链“链主”企业专利合作主要发生在企业内部的母-子企业、子-子企业之间,内部合作专利占比分别为100%、98.9%、79.5%和70.4%,跨主体间的开放式创新还有待加强。在企业外部专利合作中,航空发动机、工业无人机和高端软件产业链“链主”企业与高校、科研机构合作专利占比分别为82.5%、55.6%和55.0%,具有较强的产学研协同创新能力,有利于加快推动创新扩散。

总体来看,成都市制造业重点产业链通过资金流在较大空间范围内实现产业链资源整合,投资方向和投资重点各有侧重,供应链供应商和客户市场集中与分散特征并存,创新链内部创新与开放协同创新水平各异。未来成都在推进产业建圈强链,提升产业竞争力方面,应重点关注以下三个方面:

一是实施精准化靶向培育,增强产业链整合链接能力。集成电路、轨道交通等受限于“链主”企业规模能级而延伸较少的产业链,应通过政策、要素等方式支持企业育品牌、提能级,通过开展横向合资合作、兼并重组等做大做强,推动其向上市企业、专精特新“小巨人”和制造业单项冠军企业跃升。航空发动机、新型显示等“链主”企业产量规模大、行业影响力强,但拓展深度和广度有待提升的产业链,应清单式梳理“链主”企业在市场拓展、配套环节和金融产品方面的需求,支持其以投资、合资、开放配套资源、采购订单等方式开展增链补链强链等垂直整合活动。

二是提升供应链掌控力,提高产业链根植性。集成电路、新型显示等本地市场基础较薄弱,供应商、客户以成都市以外市场为主的产业链,应发挥“链主”企业垂直整合作用,引进配套企业和项目,提升就地配套率。新能源汽车、工业无人机、新型显示等供应商、客户市场集中度较高的产业链,应支持“链主”企业建立供应商备选库,增加备选采购供应商、拓展市场腹地,分散供应链风险。

三是强化协同创新,放大创新溢出效应。新能源汽车、新型显示、新型材料和集成电路等产业链应强化开放式创新,鼓励“链主”企业组建创新联合体,深化产学研协同创新攻关。引导“链主”企业共享科研与创新资源,支持中小微企业、科研院所以创新合作、订制研发等方式与“链主”企业深度融合、嵌入式发展,形成“以大带小、以小托大”的融通创新生态模式。

文中图片来源:成都日报、图虫

文中数据来源:企查查

文中注释说明:

1. 产业建圈强链工作领导小组第一次会议上的讲话提出“链主及龙头企业具有对产业链的整合力、供应链的掌控力和创新链的溢出力,是产业建圈强链的主引擎。”

2. 行业领域按照《国民经济行业分类(GB/T+4754-2017)(按第1号修改单修订)》大类、结合相对应的小类进行统计分析。为分析描述方便及统计口径统一,根据9条制造业产业链的特征,本文把以化学原料和化学制品制造、研究和试验发展、基础软件开发等为代表的11个行业领域视为制造业产业链的上游环节(原材料及研发设计),把以食品制造、专用/通用设备制造、应用软件开发等为代表的12个行业领域视为制造业产业链的中游环节(零配件及产成品制造/开发),把以批发/零售业、商务服务、科技推广和应用服务等为代表的13个行业领域视为制造业产业链的下游环节(生产性及营销、运营服务)。

3. 表示此环节投资占该产业链所有“链主”企业对外投资企业认缴出资额总量的比重。